Novantanove barche (Prima puntata)

di Franco Harrauer

Le letture giovanili sono un viatico che, io credo, modifica la nostra esistenza, quella che qualcuno chiama “destino”. Ho sempre amato la letteratura e, appena in grado di dare un significato ai caratteri della carta stampata, ho sentito che il mare esercitava su di me una straordinaria attrazione. I miei testi preferiti erano la narrazione dei viaggi dei grandi navigatori. Per dare un significato più umano a ciò che leggevo, quasi che fossi io al timone, prediligevo i racconti dei navigatori solitari come Slocum, Alain Gerbault, De Albertis.

Probabilmente, il vero legame tra me e le barche è nato nelle acque del golfo del Tigullio, tra S. Margherita e Portofino nella primavera del 1938, come premio per essere stato promosso a luglio anziché a ottobre, evento così miracoloso che anche mio padre, notoriamente scettico in fatto di eventi soprannaturali, ne rimase fortemente colpito. Ho approfittato vergognosamente di questa labile aureola per realizzare un sogno: gli chiesi una barchetta a vela che avevo adocchiato sulla spiaggia di S. Michele di Pagana e della quale sapevo tutto. Era una “Lupa”, una deriva monotipo di circa quattro metri armata di sola randa; un Finn ante litteram con lo scafo di un Dinghy. Con l’aiuto di un amico e di un carretto a mano trasportai il mio tesoro nel cortile della nostra residenza estiva di S. Margherita per i lavori di riparazione e riallestimento, il cui onere mio padre non aveva compreso nel prezzo del cadeau.

Fu un’estate meravigliosa, di quelle estati che a tredici anni non finiscono mai, nella quale dopo un paio di “scuffie” ho imparato a navigare osando persino oltrepassare il faro di Portofino. L’anno successivo ho veleggiato con sempre maggior audacia, ma il miracolo scolastico non si ripeté e fu giocoforza navigare con i libri di latino e matematica a pagliolo. Nel giugno del 1940 l’Italia entrò in guerra e le mie navigazioni si limitarono al triangolo di mare tra il Faro di Sestri Levante e quello di Portofino. Una limitazione, ma erano i confini della Patria in armi, oltre i quali c’era il nemico.

Cosa avrei fatto se avessi avvistato il periscopio di un sommergibile inglese? Sognavo di accecarlo e farlo arrendere infilando sul suo “occhio” il barattolo di latta dei pelati Cirio che usavo per sgottare. Sarei poi apparso sulla prima pagina della Domenica del Corriere, vestito da eroico Balilla…

Un giorno dell’agosto 1942 mi resi conto con orrore cos’era davvero la guerra. Un povero marinaio, i capelli incrostati di sale, galleggiava sorretto dal suo salvagente rosso, la testa reclinata che oscillava e sembrava dicesse no, no… Era a circa mezzo miglio dal faro di Portofino. Aiutandomi anche con i remi – in calma di vento – mi diressi al porto, per un’assurda e inutile richiesta di soccorso alla Capitaneria, che poi provvide al pietoso recupero.

Nell’estate del 1943 altre imposizioni limitarono ulteriormente le mie navigazioni: il nemico era sempre più presente in mare e nel cielo con continui bombardamenti e mitragliamenti. La mia libertà era sempre più limitata in tutti i sensi. Fu così che tirai a secco la barca, ma dopo l’8 settembre cominciai a pensare di poter riconquistare la libertà che mi era stata tolta… ma questa è un’altra storia.

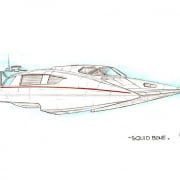

L’architetto Franco Harrauer dedica questa foto a tutti i giovani progettisti della nautica da diporto che conosce personalmente o tramite AltoMareBlu

L’amore per il mare e per le barche è sopravvissuto alle dolorose vicende degli anni successivi e la preparazione professionale rafforzò questo sentimento in modo più razionale.

Dopo aver studiato poco e lavorato molto per un paio di anni presso un cantiere di demolizioni navali, nel periodo 1960/65 ero a La Spezia presso la STIAN, società di Boretti Landini, Sciarrelli, Gobbato, Faggioni, Peterlin, Bloemhart, a progettare imbarcazioni a vela e a motore, tipo motorsailer e motoryacht.

Lo studio era ubicato in un appartamento di via Chiodo, sotto i portici. Quarant’anni fa il disegno navale era molto differente da oggi, non esistevano i computer e si eseguivano i calcoli con monumentali regoli, oppure con rumorose calcolatrici.

Unico ausilio era un planimetro Salmoiraghi con il quale seguire le curve delle ordinate di calcolo per la determinazione dei volumi e dei dislocamenti. Il disegno non era meno faticoso del calcolo, dovendo tracciare le curve con l’inchiostro di china mediante un flessibile di legno di ciliegio, tenuto fermo sul tavolo da disegno da una serie di piombi dal peso di circa mezzo chilo ciascuno… alla fine della giornata eravamo ben palestrati!

Fu in questo modo che progettammo la grande goletta Taitù, il ketch Tico Tico, il motoryacht Covenant e il motorsailer Berenice, per un totale di 15 imbarcazioni, costruite e varate nei cantieri Canale a Lavagna, Cozzani a La Spezia, Valdettaro a Le Grazie. A Lisbona, in Portogallo, per un cliente inglese progettai in quegli anni un Tawler Yacht di 23 mt con struttura tradizionale in legno, dal nome Cousta De Ouro.

Con tutti questi cantieri ho successivamente collaborato per la realizzazione di altri miei progetti e nel 1965, presso il Cantiere Cozzani, ho realizzato uno sportfisherman con carena tipo Hunt monoedrica a forte diedro, 27°, in lamellare di legno. Come motorizzazione scelsi insieme al cliente due Chrysler 8V a benzina da 290 CV.

Il Perseu, dalla bellissima colorazione “rosso aragosta anemica”, fu esposto a uno dei primi saloni di Genova quando tutte le barche erano bianche, con qualche audace celeste pastello. Il Perseu raggiungeva la velocità di 35 Kn, ma era fortemente instabile trasversalmente a serbatoi quasi vuoti. Pensai di realizzare un serbatoio integrale per zavorrare lo scafo con 400 litri di acqua di mare da caricare o scaricare mediante una valvola di comando sullo specchio di poppa, ma ripiegai su una coppia di flaps, forse i primi installati su uno scafo veloce, elettrocomandati, posti sul volante di guida, che diedero ottimi risultati nel controllo delle virate.

Applicai il concetto della zavorra di stabilità sul 35 Alfamarine (un Bronte accorciato) e poi con Renato Levi sull’Exocetus. Sul Perseu sperimentai gli scarichi dei motori in posizione subacquea, immediatamente sotto lo spigolo di carena, per ridurre il rumore e favorire l’aspirazione. Il risultato fu negativo: in virata i gas di scarico investivano l’elica all’esterno, essendo essa in ombra idrodinamica che generava aerazione e perdita di spinta.

Nel 1967 ho iniziato a collaborare con la SAI (Società Aeronautica Italiana Ing. Ambrosini) di Passignano sul Trasimeno, per la progettazione e costruzione di imbarcazioni in lega leggera, come il piccolo sportfisherman Blue Shark di 8,50 mt, motorizzato con due DAF da 250 CV e il grande Tigershark di 17 mt, motorizzato con due Caterpillar da 800 CV, esposto al Salone Nautico di Genova del 1969 e successivamente all’Expo di Osaka.

Il Tigershark prodotto in due esemplari era una vera macchina da pesca sportiva con tre stazioni di comando (la terza nel pozzetto di poppa), stive refrigerate per il pescato e le esche, e portellone di poppa. Poiché per la prima volta mi trovai a dover risolvere i problemi della corrosione, tutto ciò che solitamente era di bronzo fu realizzato in acciaio inox e portato allo stesso potenziale, eliche comprese.

Dal Blue Shark fu derivato un motoscafo di assistenza a paracadutisti e subacquei dell’Esercito, in quanto era munito di camera di decompressione tipo Galeazzi. Entrambi, erano scafi non monoedrici con carena a spigolo, sviluppo di superfici piane, diedro di 5°allo specchio di poppa, e fasciame leggermente convesso.

Successivamente, impostai una serie di imbarcazioni in alluminio per il Genio Pontieri. Nel 1970, in collaborazione con la Cosmos, realizzai il prototipo di un mezzo d’assalto subacqueo veloce, spinto da due motori BPM da 1000 CV, ancora oggi “classificato”.

Negli anni successivi progettai e sperimentai un mezzo da “sbarco anfibio veloce”. In verità, avevo conosciuto la SAI alcuni anni prima, quando con alcuni amici, firmando un enorme pacco di cambiali, avevo comprato un Rondone, un aereo da turismo quadriposto a carrello retrattile.

Alla SAI, che dal 1939 al 1943 aveva costruito con licenza Macchi centinaia di aerei da caccia, avevo imparato la progettazione navale, la costruzione metallica su scali rotanti e i metodi di saldatura più avanzati, oltre alle strutture prevalentemente longitudinali, come nella fusoliera degli aerei. Questo tipo di struttura aveva la particolarità che soltanto gli elementi longitudinali continui erano saldati al fasciame, mentre la struttura trasversale era composta da singoli elementi interlongitudinali. In tal modo, usando le leghe leggere poco sensibili alle deformazioni, si evitavano gli infestonamenti verticali del fasciame dovuti al ritiro termico delle saldature e ai carichi dinamici delle zone di palpitazione, specialmente a prora, per l’effetto egg box. Inoltre, lo sviluppo di tutte le superfici era convesso.

Nel 1973 fui contattato dall’Ing. Scarani dell’Avionautica Rio di Sarnico per progettare un piccolo cruiser cabinato con la tecnica della termoformatura in ABS. La Rio aveva sperimentato questo metodo di produzione su piccole imbarcazioni, composte da tre elementi (carena, interni, coperta) che, dopo la loro unione, venivano riempiti di schiume poliuretaniche. Le speciali lastre di ABS venivano prodotte su licenza Borg Warner nella dimensione massima compatibile con la macchina di stampaggio in uso a Sarnico, cioè 5 metri.

I componenti venivano stampati in pochi minuti dopo che la lastra di ABS era stata scaldata e soffiata in una grande bolla. Poi, la bolla veniva aspirata su una forma maschio della carena, oppure su quella del ponte o degli interni. Si ottenevano così i tre componenti della barca che venivano uniti e poi riempiti internamente con schiume a cellula chiusa. In pochi minuti, prendeva forma un piccolo cabinato della lunghezza di 5 metri.

I componenti venivano stampati in pochi minuti dopo che la lastra di ABS era stata scaldata e soffiata in una grande bolla. Poi, la bolla veniva aspirata su una forma maschio della carena, oppure su quella del ponte o degli interni. Si ottenevano così i tre componenti della barca che venivano uniti e poi riempiti internamente con schiume a cellula chiusa. In pochi minuti, prendeva forma un piccolo cabinato della lunghezza di 5 metri.

Il Rio 500, motorizzato con uno stern drive Volvo Penta da 80 CV o con un motore fuoribordo della stessa potenza, fu prodotto in circa 250 unità. Era una barca da diporto popolare, un po’ troppo in anticipo sui tempi. E questo svantaggioso anticipo trovò conferma anche nel più difficile settore della vela, quando la società Sordelli di Venegono mi commissionò lo studio di un piccolo cabinato a vela delle stesse dimensioni del Rio 500.

Il Finette 500 fu un progetto sperimentale molto complesso per gli sforzi cui l’ABS doveva essere sottoposto dalla trazione del sartiame e dal carico asimmetrico della deriva.

Risolsi il problema con un’unica paratia sulla quale poggiava l’albero, erano fissate le lande del sartiame e incastrate le casse delle derive che, come successivamente proposi in un piccolo cruiser a vela della Laver, erano due! La formula del biplano funzionava sempre! Ma era un biplano che commercialmente non decollò e il Finette rimase allo stadio di pre-serie con tre esemplari.

Un fenomeno evidenziato dagli scafi in ABS fu quello del “pompaggio”. Dopo un paio di stagioni, quasi tutti gli esemplari denunciavano mediamente un aumento di peso del 5%. Si scoprì più tardi che ciò era dovuto all’espanso che, non essendo a cellula chiusa, per effetto delle flessioni del fasciame interno ed esterno, “pompava” acqua o umidità dai fori delle viti di giunzione dello specchio di poppa o della linea di cinta tra i due scafi…

In quello stesso periodo ho progettato per il cantiere Solcio, una serie di piccole imbarcazioni in GRP da 5, 6 e 7,50 mt, con carene monoedriche a V moderato.

Nel 1976, sempre per la Solcio, progettai una carena tipo Trifoil con un idrogetto Berkley per uno skyjet che non fu messo in produzione: lo chiamammo Ectoplasma. Complessivamente, la Solcio ha prodotto circa 25 imbarcazioni su mio progetto.

Con il Cantiere Lo Squalo di Pozzuoli (Napoli) cominciai a collaborare dalla seconda metà degli anni 70′ ed ebbi la fortuna di poter fare delle esperienze uniche. Il cantiere era condotto da un trio di simpatici individui, ma il vero “boss” era Gennarino Esposito, detto “capevacca”, che si vantava di dare del tu a Karl Kiekhfer, il padrone della Mercury, e ne aveva ben diritto per la cospicua quantità di potenti motori che il cantiere comprava e installava sulle sue barche e non solo.

Mi fu spiegato molto presto lo straordinario consumo di motori Mercury: fu Alfonso, uno dei proprietari del cantiere, a dirmi che, se veniva un cliente che voleva una barca velocissima, perché non dovremmo accontentarlo?”.

Il lapalissiano ragionamento mi aprì un nuovo mondo. La velocità era un traguardo molto ambito per un progettista curioso come me. Fu così che in una notte senza luna mi ritrovai come osservatore a bordo di un velocissimo “motoscafo che saltava dalla cresta di un’onda all’altra a trenta nodi, verso un punto al largo, tra Ponza e Ischia.

Al Cantiere Squalo si costruiva in legno e il compensato marino veniva applicato sulle ordinate generando superfici piane. Ma per ottenere maggior resistenza dei pannelli di fondo carena, ero e sono dell’opinione che sia meglio una “superficie convessa”, come quelle che facevamo in alluminio alla SAI. Inoltre, nelle virate, quando la barca ricade inclinata, la superficie convessa rende l’impatto meno violento e faticoso perché il materiale lavora a compressione e non a trazione, come nell’arcata di un ponte, per intenderci.

Al Cantiere Squalo lo capirono subito e, tra sforzi e imprecazioni, i fogli di compensato venivano messi in opera come volevo io. Quello che non avevo capito, era il fenomeno dello “stallo idrodinamico”… Per fotografare un nuovo 30’, mi ero arrampicato sullo scoglio di Vervece, un pinnacolo lavico che si erge per una ventina di metri a poche miglia da Sorrento.

Lo Squalo evoluiva sotto di me in bellissime inquadrature e io gridavo: più vicino… più vicino… Fu così che l’imbarcazione puntò dritta verso la base dello scoglio, mentre il pilota tentava di virare con il timone tutto alla banda. L’urto fu violentissimo e lo scafo proseguì sull’abbrivio con un notevole squarcio di circa un paio di metri sulla fiancata sinistra sopra lo spigolo. Fortunatamente, cedette solo un’ordinata, ma se il pilota avesse interrotto la corsa, lo scafo perdendo la planata sarebbe stato invaso dall’acqua. Così dovetti rimanere sullo scoglio, novello Robinson, mentre la barca proseguiva veloce verso la non lontana spiaggia…

Nel tardo pomeriggio, mentre stavo meditando sulla mia sopravvivenza e sullo strano incidente, vidi lo Squalo che veniva a recuperarmi con un gran variopinto pezzo di compensato inchiodato sulla fiancata offesa. Al rientro a Mergellina fummo accolti da uno scroscio di risate e di commenti del tipo: finalmente avete cambiato mestiere! Era ora eccetera. Guardando fuori bordo, mi accorsi che la falla era stata tamponata con un cartellone pubblicitario reclamizzante una nota gelateria di Sorrento…

In cantiere mi fu chiara la causa dell’incidente. Sullo specchio di poppa erano stati montati una coppia di timoni esterni, non muniti di aletta orizzontale, impropriamente detta di “anticavitazione” (che è un altro tipo di fenomeno). Con il timone portato improvvisamente tutto alla banda, l’estradosso della pala, non ostacolato dall’aletta, aveva cominciato ad aspirare aria dalla superficie e il timone, perdendo portanza, era entrato in “stallo idrodinamico”, non adempiendo più alle sue funzioni. Fu questo episodio a stimolare la mia curiosità per tutto ciò che avviene con le appendici di carena, eliche assi e timoni. Ragionando con Renato Levi, arrivammo anni più tardi a ipotizzare la loro completa abolizione e quindi, delle conseguenti resistenze di appendice che assumono valori esponenziali con l’aumento delle velocità. Levi arrivò all’idea di un’elica semi-sommersa con il Levi Drive Unit e io alla sperimentazione dei timoni retrattili.

Il Cantiere Squalo produsse su mio progetto, oltre agli “scafi”, circa venticinque Cruiser da 35’, trenta Cruiser 36 H in vetroresina e, credo, due o tre Cruiser da 43’ in compensato marino. Questi ultimi erano motorizzati Isotta Fraschini IF ID 32, montati in V Drive, e li portammo, il primo al Salone di Montecarlo, il secondo a Porto Cervo. Uno Squalo 35’ fu esposto al Salone di Miami e fu venduto a Fort Lauderdale.

Il lavoro a Napoli era un piacere, per l’ambiente, l’umorismo, l’ingegnosità e la creatività della gente del luogo. L’ingegner Pascale, ordinario di aerodinamica e scienza delle costruzioni aeronautiche a Napoli, noto progettista di aerei, mi diceva che solo a Napoli è possibile progettare e costruire prototipi, mentre la produzione in serie bisogna lasciarla al nord, a Torino! L’operaio napoletano è creativo e di fronte al lavoro di routine si ammoscia… Anch’io ho spesso notato che un operaio lombardo o piemontese, di fronte a un ostacolo come la mancanza di un attrezzo o di materiale, si ferma e chiede aiuto (senso di responsabilità?), mentre il partenopeo si arrangia, spesso con risultati finali migliori in termini di efficienza e di tempo. Se gli manca un chiodo, lo inventa al volo!

Un’altra annotazione che si riallaccia al pensiero di Pascale è quella che dovetti fare quando finì la costruzione del prototipo dello Squalo 43 che dovevamo portare al Salone di Genova. Come al solito si era in ritardo, così decidemmo di lavorare anche di notte, decisione accolta con entusiasmo dalle maestranze che proseguirono senza interruzioni. Verso le due del mattino arrivò in cantiere, guidato da Gennarino Esposito, un corteo di camerieri in giacca bianca con vassoi di pizza calda, sfogliatelle di ricotta e vino di Gragnano, gentile pensiero dei dirigenti, anch’essi impegnati a lucidare il prototipo… Credo che queste situazioni e questi risultati non si sarebbero potuti ottenere a Torino, dove l’avvocato Agnelli certo non si sarebbe presentato di notte a Mirafiori con pizze e sfogliatelle, anche se all’indomani, al salone di Ginevra, avesse dovuto presentare un nuovo modello Fiat.

Un’altra annotazione che si riallaccia al pensiero di Pascale è quella che dovetti fare quando finì la costruzione del prototipo dello Squalo 43 che dovevamo portare al Salone di Genova. Come al solito si era in ritardo, così decidemmo di lavorare anche di notte, decisione accolta con entusiasmo dalle maestranze che proseguirono senza interruzioni. Verso le due del mattino arrivò in cantiere, guidato da Gennarino Esposito, un corteo di camerieri in giacca bianca con vassoi di pizza calda, sfogliatelle di ricotta e vino di Gragnano, gentile pensiero dei dirigenti, anch’essi impegnati a lucidare il prototipo… Credo che queste situazioni e questi risultati non si sarebbero potuti ottenere a Torino, dove l’avvocato Agnelli certo non si sarebbe presentato di notte a Mirafiori con pizze e sfogliatelle, anche se all’indomani, al salone di Ginevra, avesse dovuto presentare un nuovo modello Fiat.

A Napoli, nello stesso periodo, ebbi modo di collaborare proprio con l’ingegner Pascale della Partenavia, industria aeronautica nota a livello mondiale.

Un noto corridore motonauta mi aveva commissionato lo studio di una imbarcazione offshore classe III da Pole Position. Compito arduo, soprattutto per la mia ignoranza del campo. Ma la mia passione per gli aerei e per l’aerodinamica mi suggerì una formula completamente nuova, ma collaudata per altre macchine sperimentali a effetto suolo, il “ground effect”, lo strano e noto fenomeno che avevo sperimentato da allievo pilota a bordo di un piccolo FL 3, aereo scuola senza flaps né freni.

Su questo leggerissimo aereo mi mangiavo tutta la lunghezza del campo, galleggiando a mezzo metro dalla pista, prima di toccar terra. Se “galleggiavo” sulla terra potevo, a maggior ragione, galleggiare anche sull’acqua. Rimaneva da risolvere il controllo della direzione e della quota di volo, così pensai alla formula “canard” che rende l’aereo autostabile. Il regolamento della Federazione Motonautica diceva che la potenza propulsiva doveva scaricarsi completamente in acqua e che non erano ammessi organi di governo aerodinamico. Se la federazione non parlava di organi di sostentamento e di assetto aerodinamico, potevo quindi progettare un idrovolante catamarano, con due lunghi piedi propulsivi e direzionali immersi in acqua e delle grandi superfici di deriva aerodinamica fisse a prora. La determinazione e il mantenimento della quota di volo era, a quel tempo, un problema di ardua soluzione; si sapeva che la Marina USA stava sperimentando un aliscafo ad ali sommerse che determinava la quota di volo con dei sensori elettronici.

Le mie cognizioni di aerodinamica cominciavano a essere un po’ confuse e decisi di consultare Pascale presso la facoltà di ingegneria aeronautica di Napoli. Il progettista di aerei, esaminati i disegni preliminari, si entusiasmò all’idea ma mi mise subito di fronte a ipotesi di tali costi per la ricerca e per la fase sperimentale di prove del modello in scala, in galleria del vento o radiocomandato, difficilmente affrontabili dagli interessati.

Comunque, il risultato dei primi studi configurò una specie di catamarano alato in “geometria Canard” che Pascale subito soprannominò, con il simpatico umorismo partenopeo, “uccello padulo”. Spronato dalle novità progettuali da affrontare e dal pensiero che, con quel soprannome, l’imbarcazione sarebbe stata senz’altro senza rivalia, portai avanti l’incarico sino alle verifiche del modello matematico e delle prove nella galleria del vento dell’Università di Napoli.

Purtroppo, proprio in funzione dei costi di ricerca paventati dal prof. Pascale, tutto rimase sulla carta e nei nostri cuori. Forse oggi questo progetto potrebbe essere realizzato, ma non credo che i mari italiani possano aspettarsi una migrazione di uccelli da diporto.

Comunque il concetto di tenere in acqua il meno possibile dell’idea “barca”, di avere cioè il minimo contatto (attrito) con l’acqua, si sta sviluppando sempre di più, al punto che spesso ci domandiamo se stiamo reinventando l’aeroplano!

Nel 1978 per il Cantiere Tormene di Padova ho progettato una serie di sport cruisers in lega leggera di 14 mt, di cui venti con lo stesso tipo di struttura.

Con l’Alfamarine di Fiumicino, e in particolare con Marcello Fazioli e con il figlio Andrea, ho avuto e conservo tuttora, a quaranta anni di distanza, un rapporto particolare di collaborazione e amicizia.

Nel 1980 a Genova insieme a Renato Levi firmammo un accordo con Marcello Fazioli per la progettazione di un Cruiser da 40 ft di caratteristiche avanzate. Esattamente dopo un anno, al Salone Nautico di Genova, l’Alfamarine presentava il Bronte 40, che per le sue caratteristiche e il suo profilo inusuale destò subito l’attenzione del mercato.

Nel 1980 a Genova insieme a Renato Levi firmammo un accordo con Marcello Fazioli per la progettazione di un Cruiser da 40 ft di caratteristiche avanzate. Esattamente dopo un anno, al Salone Nautico di Genova, l’Alfamarine presentava il Bronte 40, che per le sue caratteristiche e il suo profilo inusuale destò subito l’attenzione del mercato.

Infatti, dopo il Drago Italcraft, era la seconda imbarcazione di serie con eliche di superficie. Bronte, nome del mitico gigante fratello di Polifemo, era inizialmente motorizzato con gli Aifo CP3 SM, ma in seguito montò motori Caterpillar. Ne furono prodotte circa quaranta unità in Italia e in Brasile dalla Cobra, compresa una versione open.

…continua

Gentile William,

ti ringraziamo per quello che dici delle belle barche progettate da Franco Harrauer ed ero sicuro che in molti leggendo questi articoli (saranno sei puntate), si ricorderanno molte barche belle che ha progettato questo architetto noto agli addetti del settore ed ancora in piena attività…

A proposito, chi volesse parlare con lui, può recarsi al Salone di Genova, presso lo stand della rivista Barche ed incontrarlo. Continua a seguirci e vedrai molte belle sorprese!!

Grazie per averci contattato.

Un caro saluto,

Giacomo Vitale

Tutto bello questo articolo.

Non vedo l’ora di leggere la seconda parte. Qua si parla di barche che mi hanno sempre colpito: gli Alfamarine e lo Squalo. Dello Squalo qualche volta mi piace ancora vedere i vecchi catologhi e le pubblicità pubblicate sulle riviste degli anni 80′. Peccato che quel cantiere ha chiuso. Era una una barca bella lo Squalo. Ne ho incontrata una a Tropea nell 2004.

Di quella barca in lega leggera, Tormene 14,20 Sport Cruiser, penso di averne vista una nella Marina di Ostia a Roma ormeggiata ad inzio pontile, nella parte che viene di lato alla banchina.

Poi un complimento per quell’Alfamarine 35 Bronte che oggi è ancora cosi attuale. Sembra una barca ultra moderna…