Seconda Guerra Mondiale: Regia Nave Aquila (III puntata)

di Franco Harrauer

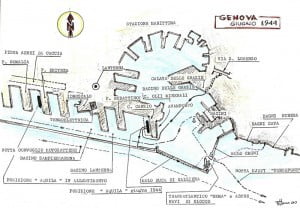

Genova, giugno 1944

Dopo lo sbarco sulla piccola spiaggia di Paraggi, Francesco fu accompagnato fino a Genova su un camion della Decima MAS. Era in borghese e per superare i numerosi posti di blocco tedeschi e della Guardia Nazionale Repubblicana sistemati sull’Aurelia, fu sistemato in uno speciale cassone usato per il trasporto dei motori Alfa Romeo a Milano.

La strada era interrotta in più punti per i ponti distrutti dai bombardamenti e quindi il viaggio, di poco più di quaranta chilometri, tra rallentamenti e controll, durò fino a sera. Sgusciò dal suo nascondiglio alla periferia di Nervi. Era quasi notte e dovette affrettarsi per non incorrere nel coprifuoco che iniziava alle 9.00.

Francesco, io rientro domani alle Brioni, alla mia Squadriglia. Mi hanno comunicato che i miei mezzi sono stati ceduti ai tedeschi ed io e i miei saremo destinati alla difesa di Pola. Non credo ci rivedremo più…

– disse Gigi mestamente. Francesco lo abbracciò, senza riuscire a dire una parola, e si diresse verso l’ultimo tram in partenza per Genova. Sapeva anche lui che non si sarebbero più visti. I partigiani di Tito ormai erano padroni dell’Istria e stringevano in una morsa le città di Pola, Fiume e Zara. I tedeschi erano in ritirata ed avrebbero abbandonato presto anche Trieste. I marò avrebbero difeso fino all’ultimo quel pezzo di suolo italiano ma il Tenente di Vascello Gigi Sauro avrebbe presto raggiunto suo nonno Nazario. Francesco sedette tristemente sul tram, vicino alla porta, pronto a scendere alla prima avvisaglia di pericolo. Nel buio dell’oscuramento, un paio di lampadine azzurre illuminavano debolmente l’interno della vettura e davano un aspetto quasi spettrale ai volti dei pochi passeggeri. Priaruggia, Quarto Sturla, Albaro.

Riconosceva nell’oscurità i luoghi familiari, ma resi estranei dalla guerra. Più si avvicinava al centro e più i danni dei bombardamenti diventavano evidenti. Davanti alla Stazione Brignole, per metà distrutta, il tram terminò la sua corsa. Francesco scese e si incamminò verso Piazza Corvetto. Erano quasi le 9.00 quando arrivò a Piazza Portello. Le due gallerie che chiudevano la piazza erano già gremite di gente che vi trascorreva la notte, al sicuro dai probabili bombardamenti. Appena fuori dalla galleria verso Piazza Corvetto, Francesco svoltò a destra, passò davanti alla bottega chiusa del suo amico Tolozzi, dove comprava i libri usati, imboccando la salita di Sant’Anna.

L’ultima volta che era passato di lì era stato tre anni prima, alla fine della sua ultima licenza. Salite con il cuore in gola le rampe della salita, si trovò davanti al vecchio portoncino verde, con il batacchio e la placca dei campanelli in ottone lucido. Non aveva bisogno di leggere nella fioca luce il nome sulla targhetta: “Dottor Luigi Attanasio”. Esitante, suonò il campanello. Poco dopo sentì il cigolare di una finestra che si apriva e la voce di sua madre che chiedeva chi fosse a quell’ora.

– Mamma, apri, sono Francesco! Apri!

Il portone si socchiuse con uno scatto, Francesco salì le scale di corsa e al pianerottolo del secondo piano piombò nelle braccia di sua madre, facendole un segno con il dito sulle labbra: – Nessuno deve sapere che sono qui. Fino all’una di notte mamma e papà Attanasio ascoltarono le avventure, opportunamente edulcorate, del loro ragazzo, che digiuno da 48 ore aveva divorato due piatti di spaghetti con un pesto autarchico, ma dal rassicurante sapore di casa. Prima di ritrovare il suo pigiama e il suo letto, trovò ancora la forza di raccomandare alla mamma di stare tranquilla. Il signor Attanasio intervenne, preoccupato: – Francesco, fai attenzione a non metterti nei guai. Qui ogni giorno arrestano un mucchio di gente, che finisce prima alla casa dello studente, in mano alle SS o alla Guardia nazionale o peggio ancora alle Brigate Nere. Papà, devi stare tranquillo. Buonanotte. Buonanotte, mamma. Francesco dormì poco quella notte. Nella sua stanza rivide e rivisse tutti gli anni della prima gioventù. I libri di scuola – quasi nuovi, doveva ammettere – i suoi vestiti, il berretto da Avanguardista, i suoi fumetti: l’Avventuroso, l’Intrepido, Topolino, gli album di Gordon e di Mandrake, vecchi album consumati ma religiosamente conservati e rappezzati fino a renderli quasi illeggibili. Li sfogliò fino a che gli occhi gli si chiusero per la stanchezza.

Il padre di Francesco, il signor Attanasio, anzi il ragionier Luigi Attanasio, come teneva a sottolineare, sembrava uno dei personaggi interpretati a teatro da Gilberto Govi. Era il classico genovese dalla costituzione minuta, capelli bianchi, volto affilato ma energico. Si era costruito una solida posizione commerciale come importatore di caffè e coloniali. Aveva il suo scagno in via San Luca, nel centro storico, vicino al porto commerciale di cui si sentiva parte integrante. Con la guerra la sua attività era cessata completamente, ma con i figli in Marina viveva dignitosamente di una pensione e dei suoi risparmi. Non vedeva Francesco, il maggiore, da tre anni e le notizie che aveva di lui erano sempre state vaghe e saltuarie.Il più piccolo, Filippo, allievo dell’Accademia Navale di Livorno al momento dell’armistizio, era stato trasferito a Sud, forse a Brindisi, nell’Italia già occupata dagli Alleati. Questo aveva tranquillizzato anche mamma Attanasio, una donna di dolce trascorsa bellezza, la cui figura contrastava imponente con quella del marito.

Nonostante i bombardamenti alla città, la famiglia Attanasio non aveva voluto allontanarsi da Genova, forte anche dell’estrema vicinanza alla galleria rifugio di Piazza Corvetto.

Il ragionier Attanasio, che anche nei tempi duri della guerra aveva mantenuto il suo aplomb di eleganza, sulla quale non transigeva, veniva spesso sorpreso dagli allarmi aerei con l’orecchio incollato all’altoparlante della sua RadioMarelli al minimo del volume. Ascoltava, come tutti, le parole suadenti del Colonnello Stevens, da Radio Londra. Al suono delle sirene d’allarme interrompeva l’ascolto e dopo il dubbio rituale su come vestirsi per raggiungere il rifugio, si toglieva con calma foulard vestaglia e pigiama per indossare un elegante e consono completo, la cui unica nota frivola era costituita da un papillon, il cui nodo richiedeva l’aiuto dell’impaziente signora Attanasio.

Tutta l’operazione richiedeva tempi che spesso coincidevano con il segnale di cessato allarme. A quel punto, indossati di nuovo pigiama vestaglia e foulard, il ragioniere riaccendeva la RadioMarelli e riprendeva l’ascolto del suo amico Colonnello.

Ascoltare le trasmissioni di Radio Londra precedute dal caratteristico rullo di tamburi che in alfabeto morse significava la V di vittoria era proibitissimo, pena l’arresto immediato e la denuncia alla Corte Marziale. Ma questo rito serale era come un sfida, una specie di resistenza passiva che gli italiani, affamati di pane e verità, opponevano al regime. Alla fine delle trasmissioni venivano i cosiddetti “messaggi speciali”: “Lo zio Eraldo arriverà domani”, “Il pappagallo è verde”, “Antonio dorme dalla zia Enrichetta”. Frasi strane e misteriose, lette da una voce senza emozioni, che ogni ascoltatore tentava di interpretare nella maniera più fantasiosa, ma che invariabilmente venivano interpretati come indicazioni sugli orari e gli obiettivi dei bombardieri britannici. In realtà i messaggi speciali facevano parte della persuasione occulta che generava l’impressione di un’Italia del Nord piena di spie, agenti segreti e agguerrite formazioni di partigiani in attesa di ordini per azioni di sabotaggio e di insurrezione. Solo pochissimi messaggi, in realtà, erano indirizzati alla Resistenza e avevano reale significato.

La radio della Repubblica Sociale Italiana cercava di controbattere questa lotta nell’etere con trasmissioni di propaganda condotte da giornalisti famosi. Queste trasmissioni però venivano ascoltate soprattutto per le gustose intromissioni, sulla stessa lunghezza d’onda, di controcommentatori inglesi della BBC, che con humour tutto britannico dibattevano con quelli dell’EIAR davano luogo a duetti esilaranti che il giorno seguente costituivano motivo di risate per tutta la popolazione.

Purtroppo l’attesa dei liberatori era troppo spesso quella dei bombardieri americani che anacronisticamente portavano lo stesso nome. I giganteschi B26 Liberator che, alti nel sole, brillavano nella loro bellezza metallica ed aprivano i loro ventri per scaricare bombe e morte. Ma quella sera fu una notte di pace a Genova. La voce della verità veniva dal Sud, e non da Radio Londra.

L’appuntamento era stato fissato per le dieci del mattino seguente sotto i portici della sede della Società di Navigazione Italia in Piazza De Ferrari. Genova era stata bombardata dal mare e dal cielo durante tutto il periodo della guerra. Era irriconoscibile per Francesco che non la vedeva da più di due anni dalla sua ultima licenza. Davanti a lui le occhiaie vuote ed annerite delle finestre del Teatro Carlo Felice, sventrato. La grande vasca della fontana era vuota e silenziosa. Anche i portici sotto i quali era in attesa sostenevano un involucro di murature vuote e distrutte da un furioso incendio. Ovunque distruzione, desolazione, paura.

Pochissime persone circolavano, furtive e spaurite. La maggior parte erano donne, con abiti dimessi e borse della spesa vuote. Militari tedeschi e soldati della Guardia Nazionale Repubblicana pattugliavano le strade e l’improvviso lugubre ululato delle sirene fece sobbalzare Francesco che istintivamente e soprappensiero si diresse velocemente verso un vicino rifugio antiaereo, ma un tocco sulla spalla lo fermò… è la prova delle sirene di tutte le mattine alle dieci: da quanto tempo manca da Genova? Francesco trasalì. Non aveva proprio la stoffa dell’agente segreto, pensò, ma prima che potesse aprire bocca sentì la parola d’ordine: Decima: Decima – rispose con un filo di voce. – Tenente Attanasio venga con me. Possiamo prendere un caffè, se le va. Acqua e orzo senza zucchero, ma almeno è caldo. A proposito, io sono Marco. Era alto, con un accenno di bianco alle tempie ed un paio di baffi che era pronto a tagliare rapidamente in caso di emergenza… Si avviarono verso i grattacieli di Piazza Dante. Anche lì macerie e rovine. Davanti alla casa di Colombo un tram vuoto, fermo tra le rotaie divelte. Entrarono in un bar ancora aperto e Marco chiese due surrogati. La radio gracchiava la voce ottimista di Natalino Otto che si lamentava per un sassolino nella scarpa. Defilati in un tavolino in fondo alla sala, potevano stare tranquilli. Marco parlava a bassa voce e cambiava argomento o si interrompeva se qualche sconosciuto entrava nel locale.

Prima di tutto: qui c’è una tessera della TODT, l’organizzazione del lavoro tedesca che si serve di manodopera italiana a tutti i livelli. Da adesso in poi lei sarà l’Ingegner Francesco Ravera. Complimenti, collega! E questa è una carta d’identità con una foto abbastanza somigliante. Francesco vide con stupore una sua foto dei tempi in cui era allievo all’Accademia Navale. Faccia sparire quella che le hanno dato al Sud e il tesserino della Marina. Li distrugga subito – continuò Marco. Allora, la situazione è questa: abbiamo saputo che il forzamento del porto di La Spezia un paio di giorni fa è andato bene.

L’incrociatore Bolzano è colato a picco. Ha una fiancata in parte emergente, dietro la diga foranea, e non potrà più essere utilizzato per ostruire l’ingresso della rada. I nostri colleghi inglesi hanno lavorato bene, ma non abbiamo notizia dei nostri Gamma. Qui a Genova l’opera di imbottigliamento del porto è già in atto. I tedeschi si stanno preparando a far fagotto, ma dietro di sé vogliono lasciare tabula rasa. Il varco di Ponente è già chiuso da un paio di navi, scafi non ancora allestiti ed un vecchio caccia francese catturato a Tolone. Ma la bocca di levante, la principale, è molto larga e profonda e vi è stato già affondato lo scafo del transatlantico Augustus, che doveva essere trasformato in portaerei come il Roma. Hanno lasciato appena un varco per il passaggio delle motozattere e del naviglio leggero. Il vero problema però è l’Aquila…

Francesco conosceva bene quella nave. Vi era salito a bordo anche se non vi aveva mai navigato. Alla fine del ’42 lo avevano mandato come osservatore in un gruppo di studio dell’organizzazione roma, nome di copertura dell’allestimento della nuova portaerei.

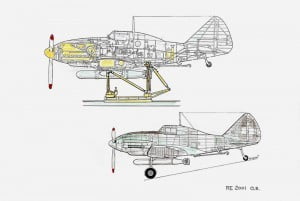

Sull’aeroporto di Sant’Egidio, nella pianura umbra, fra Perugia ed Assisi, era stata costruita una pista in cemento delle dimensioni del ponte di volo della nave, che al momento era in allestimento a Genova. La pista era lunga 245 metri e a 2/3 di poppa erano sistemati quattro cavi d’arresto per i velivoli in atterraggio.

Il dispositivo di frenaggio era costituito da un cavo, trasversale al ponte di volo, che veniva intercettato da un apposito gancio situato sotto la fusoliera dell’aereo. Il cavo era arrotolato ad un tamburo solidale all’indotto di un motore elettrico la cui regolazione determinava la forza di frenaggio. Quando Francesco giunse a Sant’Egidio erano in prova, oltre ai Reggiane RE2001 nella versione silurante e cacciabombardiere, uno Junker JU 87 Stuka per il bombardamento in picchiata ed un ARado 96B.

Francesco, come osservatore, doveva sperimentare la sua specializzazione proprio sullo Stuka, unico biposto. La forte accelerazione in atterraggio era più che sopportabile, paragonata all’accelerazione dell’idro RO 43 sulla catapulta del Miraglia. Dopo un soggiorno di una settimana a Sant’Egidio, Francesco fu destinato a Genova, dove l’Aquila era ormeggiata a Ponte Eritrea. Prima di salire a bordo notò che sulla pista di fortuna, allestita alla radice di ponte Libia ed Eritrea, oltre ai quattro caccia CR 42 destinati alla difesa di Genova, c’era anche un Reggiane RE2001 destinato alle prove d’imbarco e movimentazione sui ponti e negli hangar. Il suo compito era la verifica di installazione dei cavi.

Nella sua mente ora riaffiorava l’immagine dell’enorme ponte di volo che sovrastando le attrezzature portuali al suo fianco e la diga foranea a prora dava l’impressione che la nave fosse in navigazione. Non immaginava certo che tempo dopo si sarebbe trovato di nuovo alle prese con quella strana nave. Ma questa volta venticinque metri più giù, sotto la sua chiglia.

La voce di Marco lo richiamò al presente:

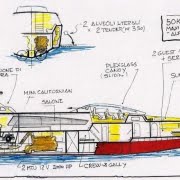

Mi sta ascoltando? Come le stavo dicendo, nel 1940 iniziarono a smantellare il Roma e a trasformarlo. Il lavoro andò avanti fino all’agosto del ’43, quando si resero conto che, perdute Africa e Tunisia, non ci sarebbe più stato bisogno di una portaerei per proteggere i convogli. L’Aquila era pronta al 95% ed erano già state fatte le prove di macchina, con la nave ormeggiata a Ponte Eritrea. Alla proclamazione dell’armistizio la nave fu catturata senza che nessuno facesse nemmeno il tentativo di affondarla. Se i tedeschi l’affondano all’imboccatura di Levante ci vorranno dei mesi, se non degli anni, per aprire un varco. Attualmente è ormeggiata sotto la Lanterna, alla Calata Canzio, e potrebbe essere spostata da un momento all’altro per l’imbottigliamento. L’aspetto peggiore di tutta la faccenda è che i genieri tedeschi hanno già minato tutte le banchine, le gru e i bacini. Ma a questo penseremo noi, soggiunse significativamente. Se non interveniamo in tempo sarà un disastro per il porto, per Genova e per tutta la Val Padana, che dipendono da qui per i rifornimenti.

Francesco ascoltava in silenzio ed osservava il suo interlocutore, cercando di indovinarne la formazione professionale. Quasi sicuramente un militare, un ufficiale di Marina, forse del genio navale, a giudicare dalla proprietà di linguaggio e dal tono suadente, ma autorevole.

- Adesso la sua missione prioritaria è una ricognizione sull’Aquila.

- Cosa intende? Cosa vuol dire sull’Aquila? – chiese Francesco visibilmente preoccupato.

- Non si preoccupi. Anche “sotto” – proseguì imperterrito Marco.

A quelle parole Francesco ebbe un singulto che provocò uno sbuffo di surrogato.

– Mi scusi, è troppo caldo.

– Sappiamo che lei ha il brevetto di sommozzatore e noi possiamo procurarci l’attrezzatura necessaria, non si preoccupi – disse Marco in tono rassicurante.

– Supponiamo che l’Aquila sia già minata o stia per esserlo. La zona del porto, dove è ormeggiata è sotto controllo dei tedeschi. Durante l’ultimo bombardamento alleato del 16 febbraio, sembra che sia stata colpita da una bomba. Osservandola da lontano sembra sbandata su un lato. Se è così forse poggia sulla calata che ha un fondo di 7 o 8 metri. Il pescaggio della nave è di 7 metri e mezzo. Non sappiamo il suo attuale dislocamento, ma riteniamo che possa essere intorno alle trentamila tonnellate, visto che è completamente allestita ed è vuota di carichi liquidi. Comunque se poggiasse sul fondo, come riteniamo, ogni tentativo di muoverla sarebbe inutile ed il problema non sussisterebbe. Ma se così non fosse, dobbiamo fare ogni tentativo per immobilizzarla. Sarebbe necessaria un’azione di forzamento analoga a quella di La Spezia.

Francesco, preoccupato e perplesso più che mai, si vide già sotto la carena di quel mostro da 30.000 tonnellate, intento a sistemare una potente carica esplosiva.

– Attanasio, sappiamo che lei è un ottimo sommozzatore e al Sud hanno bisogno di sapere le condizioni per decidere se pianificare o meno un’azione.

Francesco ridimensionò la sua fantasia: ora era sotto il mostro dal 30.000 tonnellate, ma con un metro in mano. La situazione non era migliorata di molto, pensò seguendo distrattamente le ultime istruzioni. Si vedeva con il suo metro in mano in un campo di prigionia o peggio ancora davanti ad un plotone d’esecuzione.

– Ma porca miseria, tocca sempre a me! – Questo fu il suo ultimo pensiero mentre si congedava da Marco e guardingo usciva dal bar diretto verso Via XX Settembre. La telefonata per l’ingegner Ravera era arrivata verso sera. Aveva salutato frettolosamente la mamma, che non chiese quando lo avrebbe rivisto, anche se Francesco glielo leggeva negli occhi. Percorrendo gli angusti vicoli a lui ben noti era andato in un negozio di via San Lorenzo, dove lo aspettavano Marco ed altri due amici. Dal retrobottega del vecchio negozio di articoli nautici scesero in un’umida e buia cantina, piena dei più svariati oggetti. Marco teneva alta una lampada a petrolio e alla sua fioca luce diede le ultime istruzioni a Francesco.

– La nave è protetta da una rete parasiluri che probabilmente è tesa tra la Calata Canzio e Ponte Rubattino, dove di solito sono ormeggiate le motozattere tedesche. Oppure potrebbe essere parallela alla fiancata destra dell’Aquila. Non è un grande ostacolo. Lo puoi superare in superficie – proseguì Marco, che nel frattempo aveva posato la lampada, si era seduto e aveva tirato fuori dalla giacca un disegno spiegazzato.

– Dopo aver esplorato la carena, ricorda che dobbiamo capire se la nave galleggia o meno. Sarebbe anche interessante sapere dove i genieri tedeschi hanno piazzato la cariche esplosive per affondarla come nave da blocco. Probabilmente in uno dei quattro locali delle motrici, che sono volumetricamente i più importanti e con il copertino di doppiofondo più vicino alla chiglia – aggiunse, spianando il disegno della nave, che aveva avuto direttamente dall’Ansaldo.

– Solamente i ponti superiori, le aviorimesse e i locali alloggi sono usati saltuariamente dai tedeschi come caserma per gli equipaggi della squadriglia di motozattere. I locali motori sono deserti e anche gli ausiliari sono fermi. Tutti i pochi servizi di bordo sono alimentati da terra. Se riesci ad entrare puoi fare un buon lavoro.

Francesco era sempre più preoccupato, ma non si stupì che Marco gli desse del tu. Forse la difficoltà della missione esigeva una confidenza ed una familiarità della quale lui forse non sentiva molto la necessità. Era abituato all’ubbidienza, ma quella confidenza gli avrebbe permesso di esprimere quelle obiezioni che aveva in animo e che si delineavano man mano che il piano gli veniva presentato.

– Ma come cazzo faccio a salire sulla nave dopo aver fatto una bella passeggiata sotto la sua carena???

– interruppe Francesco, visibilmente arrabbiato e sorpreso egli stesso per il modo poco ortodosso in cui aveva formulato la domanda. Marco lo guardò con un’espressione tra lo stupito e il divertito:

– Ottima domanda! La sorveglianza non è molto attiva e l’ultimo convoglio di motozattere è già ripartito per Savona, quindi a bordo non dovrebbero esserci marinai tedeschi

– lo tranquillizzò. Poi proseguì:

– A dritta dovrebbe esserci uno scalandrone che gli equipaggi usano per salire a bordo quando si affiancano con le motozattere. Puoi usare quello.

Probabilmente, riteniamo, dovrebbe… non dovrebbe… Troppi dubbi, troppe incertezze. Ma in che cavolo di missione si trovava impelagato? Questo pensò amaramente Francesco, senza però proferire parola.

Dopo aver spostato faticosamente una gigantesca botte, apparve un pozzo verticale, un cunicolo che scendeva con una scala a ramponi per una decina di metri e dal quale esalava un inconfondibile odore di fogna. Marco guidava la discesa con la lanterna, seguito da Francesco e dai due sconosciuti, che gli erano stati presentati come Franco e Piero (probabilmente i soliti nomi di copertura). Dopo un’interminabile discesa, arrivarono ad una galleria che Francesco riconobbe come un collettore di fogna. La puzza era terribile.

– Tutta colpa di quello che mangiano i genovesi. E ringraziamo Dio che in questo periodo mangiano poco, se no il livello del liquame ci arriverebbe a metà gamba

– fu l’inequivocabile spiegazione di Marco.

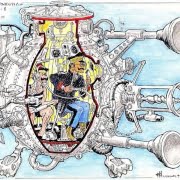

Erano tutti e quattro su una breve banchina scivolosa e incrostata, come le pareti e la volta, di materiale di indubbia natura. Piero posò il sacco che aveva preso nella cantina e ne trasse una muta da sommozzatore del tipo Gamma, un po’ rappezzata, piombi di zavorra, pinne, una bussola, un orologio subacqueo ed infine un respiratore ad ossigeno.

Mentre Marco gli dava indicazioni per uscire in acqua al Bacino delle Grazie, Francesco consegnò la sua giacca ed i pantaloni e cominciò l’elaborata manovra per entrare nella muta. Franco teneva alta la lampada, mentre con la mano sinistra si turava il naso.

Completata la vestizione, provò maschera e respiratore e calzate le pinne si sedette sulla banchina con le gambe immerse in quella che con eufemismo si poteva chiamare acqua. Dopo le ultime raccomandazioni, Marco gli allacciò alla cintura una torcia a pile e gli consegnò una rivoltella, una Walther PK 7,65 con silenziatore, che Francesco, poco convinto, si infilò sotto la muta.

– Per circa ottocento metri non vedrai nulla. Più avanti, a sinistra, c’è una deviazione che non devi imboccare per nessun motivo, altrimenti non ne esci più. Tieniti sempre sulla destra, mi raccomando. Buona fortuna. Non lasciare il boccaglio e non aprire la bocca

– aggiunse ridendo Marco.

Confidenza per confidenza, Francesco avrebbe tanto voluto dirgli di andarci loro sotto l’Aquila, maledetti stronzi. Ma non poteva. La Marina era fatta così. Cercando di vincere un conato di vomito, che con il boccaglio gli sarebbe stato fatale, si immerse nel liquame che lentamente fluiva nell’oscurità. Fu un percorso da incubo. Con la mano tesa di fianco a tastare la parete, Francesco pinneggiava lentamente. Sapeva che con una pinnata poteva teoricamente percorrere circa tre metri, ma era pura teoria, applicabile solo in acqua di mare, e non certo nel denso liquame che lo circondava. La visibilità era uguale a zero e quando cercò di accendere la torcia ottenne solo un cono leggermente luminescente, una fitta nebbia di particelle color marrone.

Dopo quelli che potevano essere una ventina di minuti, Francesco intravide davanti a sé un debole chiarore e ringraziò Dio di aver imboccato la galleria giusta e scansato il pericolo di emergere in qualche gabinetto genovese. Appena fuori dal tunnel riconobbe il Bacino delle Grazie, con i bacini di carenaggio a sinistra e il mercato del pesce alle sue spalle. Lasciato finalmente il boccaglio, respirò profondamente l’aria della notte e di mise di buona lena a nuotare verso l’obiettivo. Era in acqua da mezz’ora. Le pinne gli facilitavano molto il movimento ma il sacco polmone e le due bombole di ossigeno che portava appese al petto frenavano il suo nuoto attraverso le acque scure e oleose del porto. Si girò su se stesso e si mise sul dorso. Ricordò la lunga nuotata notturna che aveva fatto all’isola di Zirie in Dalmazia, per andare a minare la motonave tedesca. Anche allora, per brevi tratti, aveva nuotato più veloce sul dorso, ma in quel modo era più facile perdere l’orientamento, senza avere davanti a sé visibili punti di riferimento.

Ora vedeva stagliarsi, nero contro il cielo stellato, il profilo del Castellaccio, sul Righi. Un’occhiata alla bussola che teneva al polso gli confermò che si stava dirigendo verso Sud Ovest. Tornò a pancia in giù e vide sulla destra la sagoma elegante e sottile della Lanterna. Era nell’avamporto e tra poco avrebbe doppiato la punta della calata degli oli minerali e sarebbe entrato nel bacino della Lanterna, dove sembrava fosse ormeggiata l’Aquila. La muta di gomma nera non era proprio della sua taglia e lo stringeva sulle articolazioni, impedendogli la libertà di movimento, ma non aveva avuto molta possibilità di scelta.

Appena doppiata in immersione la testata del molo che divideva l’avamporto dal Bacino di Sampierdarena sulla cui estremità, secondo le indicazioni di Marco, avrebbe dovuto esserci una postazione di guardia, Francesco emerse prudentemente. La gigantesca e slanciata prua dell’Aquila sembrava una cattedrale. Francesco si fermò in superficie, vicino ad uno dei galleggianti della rete parasiluri, ad ammirare quell’imponente sagoma d’acciaio.

Il suo torrione con i telemetri sovrastava ad oltre quaranta metri di altezza, lo scafo lungo duecento metri. Lungo il suo fianco, come aveva detto Marco, non c’era ormeggiata nessuna motozattera. Dopo aver superato facilmente l’ostruzione retale, Francesco si avvicinò silenziosamente.

Giunto a toccare il grande bottazzo che gonfiava la carena, lasciò sfuggire un po’ d’aria dal sacco polmone e si lasciò scendere lentamente. A sei metri di profondità cominciò a sentire che la carena si incurvava. Francesco notò che mancavano le alette di rollio e le lamiere di fasciame erano abbondantemente ricoperte da denti di cane e vegetazione. A sette metri e mezzo si ritrovò sotto la pancia della nave, ma allungando le gambe sotto di sé sentì che le pinne toccavano il fondo fangoso.

Dunque l’Aquila galleggiava, seppur in meno di due metri d’acqua.Percorse ancora una decina di metri verso il fianco sinistro. La nave era larga venticinque metri e si accorse che la distanza fra il fondo della carena e il fondo del bacino diminuiva ulteriormente, fino a ridursi a meno di mezzo metro verso la banchina. Francesco si ricordò che aveva sopra di sé qualcosa come trentamila tonnellate e istintivamente pensò che forse era meglio spostarsi. Camminando carponi come una mosca su un soffitto, stando sul dorso, si spostò verso poppa, senza notare nessuna variazione nelle misure che aveva rilevato prima. Notò invece la facilità con la quale stava perdendo l’orientamento. Guardò la bussola e, sapendo che la nave era disposta lungo la direttrice nord-sud, si diresse verso ovest per uscirne fuori.

Prima di riemergere, lasciò sfuggire un po’ d’aria per vedere se la nave era sbandata. Le bolle, salendo, raggiunto il fondo della carena dirigevano verso il lato sinistro: dunque la nave era sbandata dal lato opposto. Guardò l’orologio. Erano già passati venti minuti da quando si era immerso e, ricordando che respirava ossigeno a due atmosfere, cominciò lentamente a risalire. Il mal di testa, come al solito, cominciava a farsi sentire. Era affiorato quasi a poppa. Lo scalandrone avrebbe dovuto essere a metà nave, quindi si diresse da quella parte. In effetti poco distante lo intravide e capì che avrebbe dovuto salire almeno una decina di metri, una paio di ponti sopra i locali macchina. Alzò lo sguardo. Era sotto l’enorme fumaiolo, altro quasi trenta metri oltre il livello del mare. Eleganti mensole sporgevano dalla fiancata della grande nave e da alcune di esse spuntavano minacciose le canne dei complessi quadrinati di mitragliere da venti millimetri. Si avvicinò ancora e rimase una decina di minuti immobile in ascolto.

Nessun rumore. Approfittando di una biscaglina che penzolava dal carabottino che formava il pianerottolo dello scalandrone, vi si issò e si liberò della zavorra, del respiratore e della maschera, che appese a un gancio assieme alle pinne. Impugnò la rivoltella e la torcia elettrica e cominciò a salire. Arrivato al boccaportello di murata, lo trovò socchiuso e lo spinse con prudenza. Un cigolio risuonò stridulo ed amplificato dal lungo corridoio che percorreva la nave da una murata all’altra. Aspettò un paio di minuti per vedere se il rumore avesse procurato un allarme. Silenzio. Solo il gocciolio dell’acqua che colava dalla sua muta sul pavimento metallico. Accese la torcia ed estrasse dalla muta il disegno con il piano della nave per orientarsi meglio. A metà del corridoio, due rampe di scale salivano ai ponti superiori mentre altre due, quasi verticali, scendevano verso prora e verso poppa. Cautamente imboccò quella verso prora. Dopo un’interminabile discesa, si trovò davanti ad una porta stagna, che aprì senza sforzo ruotandone il volantino. La scritta indicava “sala macchine av e ad”.

Era entrato in un grande locale dove erano sistemati, uno accanto all’altra, una delle grandi caldaie e il complesso delle turbine degli ausiliari, in alto, su un grande ammezzato. Tubi e condotte di grande diametro partivano dalla caldaia, che superava in altezza ben due ponti, e si perdevano in profondità che la torcia di Francesco non riuscivano a raggiungere. Una jungla di tubazioni che si incrociavano con scalette e ballatoi in grigliato d’acciaio. Memore delle istruzioni di Marco, Francesco fece attenzione al pagliolo costituito di lastre e graticci metallici. Ne sollevò cautamente uno e la luce della torcia si riflesse nell’acqua oleosa della sentina.

Ripeté l’operazione a fianco delle turbine e notò subito un filo conduttore che non aveva nessuna ragione di stare dove stava. Era un cavo bipolare rosso che si perdeva nell’oscurità e nell’acqua del sottocopertino. Con il raggio della sua torcia ne illuminò il percorso verso la murata. Si univa, tramite una scatola di derivazione, a quattro altri conduttori identici. Dalla scatola un cavo più grosso saliva verso la paratia e imboccava il vano della scala dalla quale era sceso. Era senza ombra di dubbio il cavo di alimentazione delle spolette elettriche collegate alle cariche di demolizione collocate dai genieri tedeschi. Francesco si fermò a riflettere. Quelle cariche erano destinate ad affondare la nave all’imboccatura del porto. Ironicamente pensò che farle detonare subito per immobilizzare la nave sul suo ormeggio non era un’idea salutare. Bisognava disattivarle.

Guardò ancora l’orologio. Gli rimanevano un paio d’ore utili prima della luce dell’alba. Due ore appena sufficienti per tagliare i cavi in punti in cui il danno potesse sfuggire ad una men che approfondita ispezione. Sollevò nuovamente i graticci di pagliolo, tirò a sé il più possibile i cavi e li tagliò con il coltello nel punto in cui si immergevano in acqua. Terminato il lavoro, guardò ancora una volta l’orologio: le due ore che aveva a disposizione erano quasi passate. Alla luce del giorno non avrebbe più potuto attraversare a nuoto tutto il porto per raggiungere l’imboccatura del collettore fognario alla Calata delle Grazie.

Il pensiero del percorso che avrebbe dovuto ripetere nella fogna allontanò dalla sua mente definitivamente l’idea del piano di fuga concordato con Marco. Anche la via verso le rovine del quartiere di San Benigno, dietro la Lanterna, sarebbe stata impraticabile alla luce del giorno. Avrebbe escogitato qualcos’altro, ma ora doveva lasciare la nave. Rimise a posto i paglioli di copertino che aveva sollevato. Riaprì la porta stagna e la richiuse come l’aveva trovata. Risalì il corridoio trasversale dal quale era disceso. Quando si affacciò al boccaportello di murato e mise i piedi sul pianerottolo dello scalandrone, le prime luci dell’alba illuminavano già le attrezzature portuali di Ponte Rubattino. Davanti a lui la cima della Lanterna si stava tingendo di luce dorata.

Scese cautamente lo scalandrone, indossò l’autorespiratore, la maschera e le pinne che aveva recuperato nel frattempo e si calò in acqua. L’unica via di scampo era la diga foranea, che avrebbe potuto percorrere anche di giorno sul lato mare. Quello era l’unico modo per uscire dall’area portuale strettamente sorvegliata. Da lì avrebbe poi raggiunto a nuoto una spiaggia fuori dal porto nella zona di levante. Poi qualche santo avrebbe provveduto, pensò, mentre con la bussola al polso prendeva il rilevamento della diga e si immergeva.

Nuotò per circa dieci minuti a tre metri di profondità, in un’acqua torbida ma con sufficiente visibilità. Quando controllò il cronometro, stimò di aver attraversato il bacino e cautamente emerse. Era a pochi metri dall’obiettivo. La diga, costituita da cassoni in cemento collegati tra loro e protetti all’esterno da una scogliera, era alta, dal lato interno, non meno di tre metri. Altezza più che sufficiente a scoraggiare ogni tentativo di scalata. Si sfilò il respiratore e la zavorra, che affondarono rapidamente. Così sarebbe stato molto più libero nei movimenti.

Mentre percorreva lentamente la diga a nuoto, in cerca di una scala, una fune o un qualsiasi altro appiglio, udì alla sue spalle un crescente rumore di motori in avvicinamento. Il profondo brontolio si faceva sempre più forte e Francesco lo percepiva non solo con le orecchie, ma anche attraverso l’acqua, sulla cassa toracica. Ormai era giorno e la stanchezza cominciava a farsi sentire. Voltandosi indietro, vide con sgomento la sagoma di una corvetta a mezzo miglio di distanza.

Ormai non poteva più immergersi e la luce era più che sufficiente per renderlo visibile. Si guardò intorno, cercando disperatamente una soluzione, finché si accorse di un piccolo cesto che galleggiava poco più avanti. Rapidamente lo raggiunse, se lo mise in testa e rimase immobile. La corvetta era ormai quasi al traverso. UJ 227  era la sigla sulla fiancata mimetizzata. Marinai trafficavano in coperta mentre i serventi ai pezzi contraerei vigilavano alle mitragliere quadriate. L’unità passò a meno di venti metri da lui, che riconobbe le lettere in rilievo del nome originale, coperte dalla pittura ma ancora ben visibili: persefone. La bandiera della Kriegsmarine sventolava pigra alla lieve brezza provocata dal movimento della nave.

era la sigla sulla fiancata mimetizzata. Marinai trafficavano in coperta mentre i serventi ai pezzi contraerei vigilavano alle mitragliere quadriate. L’unità passò a meno di venti metri da lui, che riconobbe le lettere in rilievo del nome originale, coperte dalla pittura ma ancora ben visibili: persefone. La bandiera della Kriegsmarine sventolava pigra alla lieve brezza provocata dal movimento della nave.

Quella visione amareggiò Francesco come la boccata d’acqua che inavvertitamente inghiottì quando la sua cesta fu investita dalla breve onda di scia della nave. La visione delle corvette, che una volta erano italiane e che aveva affrontato in Adriatico appena pochi mesi prima, durante l’attacco alla motonave tedesca gli attraversò la mente. Ottime navi per la scorta antisom ai convogli italiani diretti in Africa, ma anch’esse, come la portaerei Aquila, arrivate troppo tardi, adesso assolvevano il loro compito per i convogli tedeschi.

La Persefone C40 era stata catturata l’8 settembre a La Spezia ed era stata subito incorporata nella Marina Tedesca. Probabilmente il suo spostamento dal bacino decentrato di Sampierdarena all’avamporto era il preludio di un’uscita notturna di scorta a qualche convoglio costiero di passaggio. Poco dopo, passato il pericolo, Francesco, tenendo sempre prudentemente il cesto sopra la testa, si mosse lentamente verso levante, in cerca di un posto da cui salire sulla diga. Guardò il suo cronometro: erano già le 9.00. Adesso il problema più urgente era portarsi dall’altro lato della diga per non farsi vedere. Aveva tutto il giorno davanti a sé per risolvere i suoi guai, ma solo di notte avrebbe potuto lasciare la diga per nuotare verso una spiaggia della città, fuori dal porto. Giunto quasi alla radice del Molo Galliera questo era il nome del tratto terminale della diga foranea, verso il varco di levante con grande sollievo trovò finalmente una scala a ramponi che lo portò sulla diga.

Vi si affacciò prudentemente e, strisciando sul cemento, raggiunse i resti di un traliccio che sosteneva un vecchio fanale fuori uso. Protetto dalla struttura arrugginita si alzò in piedi e diede un’occhiata intorno. La giornata si prospettava primaverile. Il sole era già alto e scaldava le membra intirizzite di Francesco. A sud il mare, da est ad ovest, dalla punta di Portofino alle alture di Arenzano alle montagne sfumate della riviera di Ponente. Al termine della lunga diga foranea, verso Sestri Ponente, la bocca del porto era già bloccata. Vi si vedeva la prua volta verso il cielo del caccia francese Le Siroco, catturato a Tolone nel novembre del ’42. Sembrava un’anacronistica e postuma vendetta: era stato proprio Le Siroco, nel 1940, a dare il via al primo bombardamento navale di Genova. Era il 14 giugno. Da quattro giorni l’Italia aveva dichiarato guerra all’Inghilterra e alla Francia agonizzante, che undici giorni dopo avrebbe chiesto l’armistizio. Fu il primo episodio di guerra navale che colpì Genova.

La piccola e vecchia torpediniera Calatafimi (classe 1923) di scorta ad un nostro posamine, andò coraggiosamente all’attacco, nell’incerta luce dell’alba, contro due incrociatori francesi della classe Colbert da 10.000 tonnellate, e due potenti cacciatorpediniere, una delle quali fu colpita dal tiro dell’artiglieria della nostra piccola unità. Volgendo lo sguardo verso Nord si vedevano i nuovi ponti: Canepa, Libia, Somalia ed Eritrea, alla radice dei quali all’inizio della guerra era stata allestita una pista di volo per i caccia CR 42 che dovevano difendere la città. Poi il bacino della Lanterna, con la centrale termoelettrica, dietro la quale svettava ala Lanterna. L’imponente sagoma dell’Aquila era seminascosta dalle reti mimetiche, tese tra le sue sovrastrutture, e dai magazzini portuali.

Più in là i vuoti ed in parte sventrati serbatoi degli oli e poi l’ampio arco del porto vero e proprio, con i suoi relitti affioranti o sommersi e con le macerie dei suoi magazzini ed edifici. Alle spalle del porto, la città incoronata dai monti e dai suoi forti. Verso Oriente i bacini di carenaggio ed il porticciolo Duca degli Abruzzi con il rilievo di Carignano, la cattedrale e i lontani grattacieli. Ad ovest il molo Cagni segnava l’imboccatura di levante del porto. Vi si scorgevano le navi affondate ed il piccolo varco per il passaggio delle piccole unità tedesche. La prua del transatlantico Augustus emergeva tragicamente dall’acqua tra il molo Cagni e la diga. Se a fianco di esso fosse stato affondato lo scafo dell’Aquila, la chiusura sarebbe stata completa.

All’altezza dell’imboccatura, vicino al fanale verde sul molo Cagni, Francesco notò un posto di guardia. Un’altra postazione di difesa e controllo era sulla diga foranea, a un migliaio di metri di distanza da lui. Francesco ne distingueva perfettamente i particolari: una piazzola difesa da sacchi di sabbia, al centro una mitragliera da 20 millimetri, attorno alla quale trafficavano una mezza dozzina di soldati. Avrebbe dovuto aspettare almeno che calasse il sole per rientrare in acqua ed affrontare la lunga nuotata fino alle piccole spiagge sotto i muraglioni di via Aurelio Saffi, tra il porto e la foce del Bisagno. Fu allora che diede libero sfogo a tutta la stanchezza che aveva accumulato nelle venti ore precedenti. Era come allentare la pressione del piede sul freno di un’automobile in discesa. Questa fu la sensazione che provò mentre piombava nel sonno. Con la sua decrepita bicicletta, Marco pedalava furiosamente sulla sconnessa pavimentazione di via di Francia. Erano le nove e la scarsa visibilità consigliava prudenza per non finire in qualche buca. D’altronde farsi beccare dai pattuglioni tedeschi o repubblicani, che con il coprifuoco cominciavano le ronde, sarebbe stato ancora peggio.

La strada adiacente alla zona portuale, da Piazza Caricamento fino all’imbocco dell’Autocamionale, era un caos di binari divelti, vetture tranviarie distrutte e vecchi edifici sventrati. Aveva lasciato la cantina di Via San Lorenzo mezz’ora prima. Franco e Piero erano spariti nei carruggi, mentre lui aveva tirato fuori la vecchia Bianchi con la quale si spostava per la città.

Il giovane Attanasio doveva essere ormai arrivato nel bacino delle Grazie, fuori dal condotto fognario nel quale si era immerso. Probabilmente avrebbe raggiunto l’Aquila, distante un paio di miglia, verso le undici o mezzanotte, e tutta l’ispezione della carena, anche se completata da una difficile visita nei locali delle macchine, non avrebbe richiesto più di un paio d’ore. L’appuntamento con Francesco era stato quindi ragionevolmente fissato fra le tre e le quattro di notte, dietro la Lanterna, tra le rovine di San Benigno. Francesco avrebbe dovuto toccare terra a Ponte Rubattino, dopo essersi sbarazzato dell’attrezzatura da immersione, e avrebbe dovuto attraversare le macerie dei caseggiati di San Benigno per arrivare ad una zona abbandonata e poco sorvegliata dopo la tragica esplosione del 10 ottobre 1944, quando un treno carico di munizioni era esploso nella galleria sottostante il quartiere. Lasciato Corso Francia, Marco imboccò una stretta strada che conduceva in via Cantore.

– Ormai ci sono quasi…- pensò con un sospiro mentre riprendeva fiato e spingeva la bicicletta in un vecchio portone del quale aveva socchiuso uno dei battenti.

Erano le 9.20. Avrebbe avuto perfino il tempo di mangiare un boccone, riposare un paio d’ore e ripartire per recuperare Attanasio. Assicurò la bicicletta con una catena alla ringhiera della scala e slegò dal portapacchi il fagotto con gli abiti che Francesco gli aveva affidato prima di indossare la muta da sommozzatore. Salì con calma la prima rampa di scale, sforzandosi di ricordare quale fosse il gradino rotto…forse il quarto dopo il primo pianerottolo. Attanasio… Francesco Attanasio, quel nome non gli era nuovo e nemmeno la sua fisionomia gli era del tutto sconosciuta. Poi improvvisamente gli venne in mente: Guardiamarina Francesco Attanasio, Bordeaux, Betasom, la base dei sommergibili italiani in Atlantico. Il capitano del Genio Navale Marco Galimberti adesso ricordava con chiarezza. Intanto era arrivato alla rampa del secondo piano. Rivide il volto sorridente del giovane Francesco affacciato alla murata della R.N. Mercurio, ormeggiata nella darsena dei sommergibili del porto di Bordeaux.

Luglio 1943: Galimberti aveva curato l’installazione della catapulta Demag sul Mercurio mentre era in allestimento a Saint Nazaire. Pensò che, per ironia della sorte, la catapulta che aveva installato era originariamente destinata alla portaerei Aquila, allora in avanzato stato di allestimento ma sulla quale i lavoro erano già stati sospesi. Nel mese di luglio aveva nuovamente raggiunto la nave a Bordeaux, per verificare, insieme ad un collega del Genio Aeronautico, l’istallazione e gli aggrappamenti degli aerei Junker JU 87 Stukas sul carrello di lancio.

Aveva fatto delle preziose esperienze a Taranto, quando era stato chiamato per collaborare alle prove di lancio del caccia Reggiane 2000 che doveva sostituire i vecchi idro RO 43 imbarcati sulle navi da battaglia della classe Littorio. Le prove di lancio erano state fatte sulla vecchia nave appoggio aerei Miraglia, prima con dei simulacri di fusoliera di peso corrispondente al Re 2000 e poi con il caccia pilotato dal Tenente Reiner, che si era dimostrato anche un tecnico di prim’ordine, suggerendo tutte le modifiche al carrello che Marco aveva poi fatto eseguire presso l’arsenale della base.

Le esperienze di catapultamento del Re 2000, che aveva seguito fino all’imbarco operativo sulle corazzate, erano state determinanti per l’installazione della catapulta sul Mercurio. I problemi di compatibilità tra i carrelli e gli JU 87 erano già stati risolti dai tecnici della Kriegsmarine: questi aerei dovevano essere imbarcati sulla portaerei Graf Zeppelin, che abbandonata aveva ceduto le sue catapulte, prima all’Aquila e successivamente al Mercurio. Dopo il suo arrivo a Bordeaux gli era stato affidato come assistente anche Francesco, oltre ad un paio di avieri.

Salendo la rampa del terzo piano Marco pensò che Attanasio era un nome curioso per un uomo destinato ad una missione così pericolosa che avrebbe anche potuto lasciarci la pelle. Nella nebbia che avvolgeva i ricordi dei suoi studi classici, ricordò che Attanasio in greco significava “immortale”. Buon per lui! pensò. Arrivato al quarto piano, mentre a tentoni nel buio cercava il corrimano, pensò che in fin dei conti anche la sua attuale missione era più che sufficiente per farlo finire dritto dritto davanti a un plotone di esecuzione. Dopo Bordeaux era stato distaccato presso l’allestimento navi dell’Ansaldo di Genova, situato in uno degli ultimi ponti del bacino di Sampierdarena, quasi al varco di Ponente. Ormai sull’Aquila ogni lavoro era stato sospeso e lui si dedicava all’allestimento delle corvette e del naviglio leggero in genere.

Dopo l’armistizio, l’Ansaldo fu occupata e gli uffici tecnici e il cantiere lavoravano a tempo pieno per la Kriegsmarine, che aveva commissionato una serie di motozattere.Verso la fine del ’44, però, Marco ricevette un misterioso messaggio e conobbe un altrettanto misterioso personaggio: Alberto.

Alberto, al contrario di Marco, si muoveva per Genova con estrema disinvoltura, quasi con sfrontatezza. Anche in abiti civili Alberto era palesemente un ufficiale di Marina. Quando entrarono in confidenza disse che era venuto dal Sud, dall’Italia occupata, ed il suo compito era quello di prendere contatti e coordinare un’azione di salvataggio delle industrie e dei porti del Nord.

Marco conobbe ben presto la sua vera identità e capì che la fama derivata dalle imprese del Capitano Antonio Marceglia avevano facilitato il suo arrivo clandestino ed i suoi movimenti al Nord, sempre protetti dall’autorità e dal prestigio del principe Valerio Borghese, comandante della ricostituita Decima MAS. Anche la copertura di Marco era sufficiente a proteggerlo dai pericoli di una deportazione in Germania. L’officina allestimento navi presso la quale lavorava si occupava delle riparazioni delle motozattere tedesche, e questo gli garantiva una libertà di movimento tale da collaborare con il Comitato di Liberazione Nazionale che si era costituito a Genova. Dopo una breve sosta per prendere fiato, Marco riprese a salire nel buio, immerso nei suoi pensieri, ma all’imbocco dell’ultima rampa sentì un rumore. Si fermò, trattenendo il fiato, ma nulla. Proseguì lentamente e all’altezza degli ultimi gradini fu investito e abbagliato dal potente raggio di luce di una torcia elettrica. Prima che potesse reagire o anche solo dire una parola, sentì pronunciare a bassa voce la ben nota parola d’ordine – “Decima” – e quando la luce si abbassò riconobbe la sagoma massiccia di Alberto, tra due marò della Decima con tanto di mitra Beretta spianato.

– Tranquillo, Marco, va tutto bene

– lo rassicurò Alberto.

Dopo aver ripreso fiato e coraggio, Marco guardò con timore e sospetto i due mitra.

– I due ragazzi restano qui fuori di guardia – aggiunse Alberto – Poi andremo insieme a loro in porto. Intanto possiamo entrare a fare due chiacchiere?

– Mi dia solo il tempo di aprire la porta, Comandante – disse Marco con sollievo.

– Mi deve scusare, ma posso solo offrirle un espresso di cicoria.

Fu la fame a svegliare Francesco. Erano le cinque del pomeriggio. Ventotto ore a digiuno e questa volta non vi era stato nessun Carmelo Patanè a dargli, prima della partenza, un tozzo di pane secco e un po’ di formaggio dalmata da infilarsi sotto la muta stagna. Indolenzito, con le ossa rotte e un gran buco nello stomaco, si alzò prudentemente, tenendo sempre d’occhio il posto di guardia tedesco poco distante. Rassegnato ad attendere le tenebre, si sistemò meglio tra gli scogli caldi di sole. In quella posizione poteva vedere anche l’ingresso del porto. Allentò un po’ la pressione alle mani infilando un dito nei polsini di gomma troppo stretti: l’improvviso flusso del sangue fu una sensazione dolorosa ma liberatoria. Si passò una mano tra i capelli incrostati di sale e si dispose, armato di santa pazienza, ad osservare lo scarso movimento del porto.

Una vecchia motobarca diesel si staccò dal molo sottostante il posto di guardia e si diresse sfumacchiando verso i bacini. Probabilmente era il cambio ai militari tedeschi addetti alle mitragliere della diga foranea. Verso le otto di sera vide nel mare alle sue spalle un convoglio di quattro motozattere, probabilmente proveniente da Savona, che navigava parallelo alla diga. Cercò di nascondersi meglio tra le rocce e quando i mezzi furono alla sua altezza sentì il ritmico e acuto ululato della sirena, caratteristico delle siluranti. Si girò e vide la Persefone che, salpata dal suo ormeggio ai bacini, salutava il picchetto d’onore con la bandiera della Kriegsmarine allineato sull’attenti sulla piazzola terminale del Molo Cagni. Sentì il fischietto del Nostromo e vide la bandiera scendere e salire dall’albero dell’unità che manovrava per uscire dagli sbarramenti.

Francesco avvertì, come sempre gli succedeva, l’emozione di vedere una nave da guerra in movimento: per lui era come una creatura viva che si preparava al combattimento. Illuminata dalla luce dorata del sole basso sull’orizzonte, la Persefone, elegante nelle sue linee, con quella mimetizzazione che le conferiva un aspetto da felino selvaggio, muoveva sicura e silenziosa nello stretto varco lasciato tra le ostruzione retali e le navi affondate. I marinai andavano alla guerra, sempre così: tedeschi, italiani, inglesi, americani, tutti con lo stesso cerimoniale da antichi guerrieri, che li accomunava e li rendeva fratelli nella sconfitta, nella vittoria e nella morte.

Francesco pensò con emozione che con ogni probabilità gli uomini che vedeva nei loro giubbetti di salvataggio rossi, con l’elmetto in testa, andavano a morire in mare in un impari combattimento notturno contro le navi inglesi o americane, ormai padrone del Tirreno, e si sentì orgoglioso di essere un marinaio.

Mentre il sole tramontava in un tripudio di luci rosate, la corvetta, superati gli sbarramenti, si era unita al convoglio di motozattere e dirigeva verso la punta di Portofino.

Finalmente calata la notte, Francesco aveva nuotato fino alla spiaggia fuori dall’area portuale, sotto il muraglione di Via Aurelio Saffi. Vi era giunto a notte fonda e si era nascosto, esausto, tra le cabine di uno stabilimento balneare. Per fortuna insieme alla rivoltella aveva conservato la torcia elettrica. In una cabina riuscì a trovare una vecchia tuta da meccanico e la indossò sopra la muta. Verso le quattro di mattina, finalmente riuscì a raggiungere la strada sopra lo stabilimento e si infilò in una casa danneggiata dai bombardamenti e ormai abbandonata. Doveva essere assolutamente recuperato prima dell’alba. Oltretutto non poteva certo attraversare Genova scalzo.

Finalmente calata la notte, Francesco aveva nuotato fino alla spiaggia fuori dall’area portuale, sotto il muraglione di Via Aurelio Saffi. Vi era giunto a notte fonda e si era nascosto, esausto, tra le cabine di uno stabilimento balneare. Per fortuna insieme alla rivoltella aveva conservato la torcia elettrica. In una cabina riuscì a trovare una vecchia tuta da meccanico e la indossò sopra la muta. Verso le quattro di mattina, finalmente riuscì a raggiungere la strada sopra lo stabilimento e si infilò in una casa danneggiata dai bombardamenti e ormai abbandonata. Doveva essere assolutamente recuperato prima dell’alba. Oltretutto non poteva certo attraversare Genova scalzo.

Con una sbarra di ferro divelta dalla ringhiera della scala, forzò una porta al primo piano. Doveva trovare un paio di scarpe, un abito qualsiasi. Trovò invece un telefono funzionante e chiamò Marco. Fu una breve e concitata conversazione, alla fine della quale si liberò della compromettente muta da sub e rimase con indosso la tuta da meccanico, in attesa che venissero a riprenderlo. Quando sentì dei passi pesanti che salivano le scale si era preso un bello spavento e aveva perfino pensato che la telefonata potesse essere stata intercettata. Erano due marò con il mitra spianato: tentare qualsiasi forma di resistenza sarebbe stato un suicidio. Fortunatamente uno dei due si rivelò essere Marco.

Dopo il loro rientro, si erano riuniti di prima mattina con Franco e Piero, ancora una volta nella cantina di Via San Lorenzo. Una volta ascoltato il rapporto della missione, Marco aveva deciso che Francesco doveva essere accompagnato alla Divisione Mingo, che operava sulle montagne tra Ovada e Savona. Da lì era stato pianificato il suo rientro al Sud assieme all’agente Alberto, che in quel momento era in viaggio per Milano e li avrebbe raggiunti in montagna.

Così fu decisa la sua affrettata partenza dalla Stazione Principe, accompagnato da Piero e Franco. Aveva avuto appena il tempo di scrivere un biglietto a sua madre e lasciarlo nelle mani di Marco, perché glielo consegnasse.

FINE TERZA PUNTATA

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!