L’ultimo grado mancante

di Tealdo Tealdi – foto/photos National Maritime Museum, Greenwich

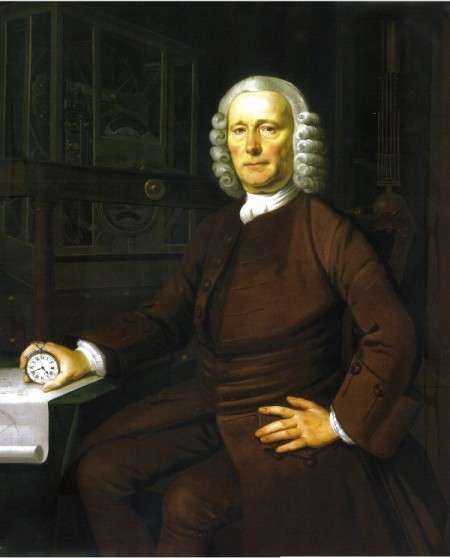

John Harrison

Per un appassionato c’ è sempre qualcosa di nuovo da vedere al National Maritime Museum di Greenwich che, proprio in questi giorni, fino al 4 gennaio 2015, ospita una mostra dedicata a una scoperta che per molti ha un’importanza relativa, ma per chi naviga in mare, può significare la differenza fra la vita e la morte.

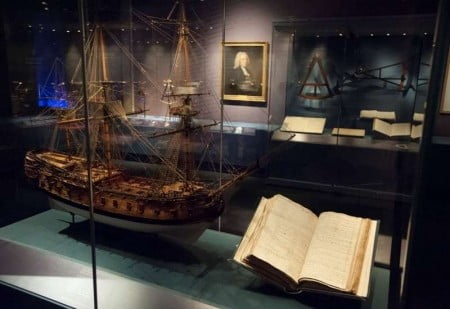

La sala dedicata a James Cook, che collaudò l’orologio di Harrison nel suo secondo e terzo viaggio, con il quadro del 1775 di Nathaniel Dance

James Cook in un bel dipinto del 1775 di Nathaniel Dance

Difatti proprio quest’anno si celebra il terzo centenario di come si sia arrivati a stabilire con precisione la longitudine, una delle più grandi sfide tecniche e matematiche fin dall’antichità. Non è nostra presunzione dire qualcosa di innovativo sull’argomento, solo far riflettere su come tutti noi diamo per scontate tante cose, senza sapere le difficoltà e processi evolutivi tecnici e umani, affrontati per risolverli.

Sala: Ships, Clocks & Stars – sul fondo il quadro che rappresenta il naufragio di due navi inglesi

Già gli antichi greci si erano posti il problema, sapendo che se fosse stato possibile stabilire il tempo locale contemporaneamente in due punti diversi, allora si sarebbe potuto determinare anche la loro distanza longitudinale. Ma non possedendo sistemi di misurazione del tempo, tutto rimase allo stadio teorico.

Con l’estensione della navigazione marittima fu Amerigo Vespucci (1454-1512) il primo a dedicare tempo e grandi sforzi per studiare il problema durante i suoi soggiorni nel Nuovo Mondo. In una lettera del 18 luglio 1500, scritta a Siviglia al ritorno del suo secondo viaggio e indirizzata a Lorenzo di Pier Francesco de’ Medici, egli descriveva un metodo per la determinazione della longitudine basato sulla congiunzione della Luna con altri pianeti, in particolare quella con Marte. Il tentativo di Vespucci, per quanto fallimentare, anticipò tuttavia i metodi successivi basati sull’osservazione delle posizioni planetarie.

Fu poi la volta del sistema basato della distanza lunare, esposto dal sacerdote e matematico di Norimberga Johannes Werner (1468 – 1522) e divulgato dal matematico e astronomo sassone Pietro Apiano (1495 – 1552), Il principio su cui si basa il metodo della distanza lunare è abbastanza semplice: si devono compilare accurate tavole della posizione della Luna rispetto a una o più stelle fisse per tutto l’anno in una determinate località (nella figura ad esempio la stella considerata è Regulus).

Poi si determina la posizione della Luna rispetto alle stesse stelle nel luogo del quale si vuol conoscere la longitudine, prendendo nota del tempo locale. Nelle tavole è possibile stabilire il tempo di quando la Luna occupava la stessa posizione al punto d’origine e così calcolare il tempo e le differenze longitudinali. A parte i non irrilevanti problemi pratici per le necessarie accurate osservazioni astronomiche, particolarmente su una nave in movimento, questo metodo aveva un inconveniente molto importante: siccome la Luna è un corpo relativamente piccolo in un sistema gravitazionale che la coinvolge con la Terra e il Sole, la sua orbita è piuttosto irregolare perché il nostro satellite è costantemente sottoposto a forze che lo spingono di qua e di là.

Il problema rimase insormontabile fino al metodo di determinazione della longitudine utilizzando un orologio il più esatto possibile in ogni situazione. I primi orologi erano apparsi in Europa nella prima metà del Trecento, ma avevano l’inconveniente della loro imprecisione e dimensione; inoltre non erano dotati di un quadrante per mostrare le ore, ma concepiti per mostrare le fasi lunari o i moti dei pianeti, o addirittura solo per comandare il battere delle campane. Con il tempo la loro costruzione si perfezionò, diventando più piccoli e precisi, tant’è che ai primi del Cinquecento comparvero i primi orologi da tasca e alla metà del secolo si pensò di utilizzarli per determinare la longitudine.

Il problema, era costruirne uno in grado di affrontare vibrazioni, cambi di temperatura, lunghi viaggi per mare, etc, continuando ad essere esatto. Il metodo dell’orologio non incontrò un grande successo presso gli astronomi, per i quali il metodo della distanza lunare sembrava più affidabile, permettendo nel contempo il mantenimento delle loro prerogative, fino a quando i progressi della tecnologia orologiaria non li convinsero, obtorto collo, del contrario.

L’inizio del Seicento vide la nascita di un nuovo metodo, proposto nel 1612 da Galileo Galilei (1564 – 1642), che comportava l’uso come orologio della sua più importante scoperta astronomica, le lune di Giove. Poiché Giove è molto distante dal Sole ed è molto grande in confronto alle sue quattro lune più grandi, queste hanno orbite molto regolari e sono eclissate da Giove a intervalli molto regolari. Il metodo è molto simile a quello della distanza lunare. Un insieme accurato di tavole delle eclissi delle lune di Giove per una data località poteva funzionare come un orologio del tempo locale per quella località.

Qualcuno che avesse osservato la stessa eclissi in un altro posto avrebbe potuto comparare il tempo locale dell’osservazione con quello nelle tavole e così calcolare la differenza di tempo e di longitudine. Questo metodo è ingegnoso, ma presenta almeno un paio di grossi inconvenienti, in quanto osservare le lune di Giove con un telescopio galileiano è molto difficile, ed è praticamente impossibile da una nave in movimento. Galileo cercò di ovviare al problema progettando una coppia speciale di binocoli montati su un casco, il celatone, che doveva indossare il marinaio incaricato delle osservazioni, ma il progetto non andò mai oltre lo stato di disegno. Galileo arrivò a contrattare con il re di Spagna la fornitura ai navigatori spagnoli del suo metodo, ma il progetto fallì perché era impraticabile, per cui fu abbandonato dallo stesso scienziato.

Telescopio Galileo

Il primo apparato di tavole abbastanza accurate per lo scopo fu realizzato da Giovanni Cassini (1625 – 1712) circa cinquant’anni più tardi, con l’aiuto di un telescopio di alta qualità.

Per mare questa tecnica non era praticabile, ma sulla terra ferma sì tant’è che nel 1693 stese correttamente una carta geografica della Francia, portando al celebre commento di Luigi XIV che disse di aver perso più territori a causa dei cartografi di quanti ne avesse mai persi in guerra: la Francia era infatti risultata nettamente più piccola di quanto si fosse pensato in precedenza.

In Gran Bretagna nel 1675 era stato fondato Il Royal Observatory in Greenwich, proprio per fare esaminare dai suoi Astronomi Reali le varie proposte, incoraggiare gli sviluppi della ricerca, disegnando anche le carte di navigazione, Per sugellare l’importanza di questo ruolo, Greenwich divenne il Prime Meridien nel 1884.

Naufragio due navi inglesi

Agli inizi del XVIII ci furono una serie di disastri marittimi attribuibili ad errori nella determinazione della posizione in mare, come la perdita di quattro navi della flotta comandata da Sir Cloudesley Shovell presso le isole Scilly nel 1707, con oltre 1400 perdite. Questi fatti spinsero nel 1714 il governo inglese a fondare il Royal Board of Longitude e a stabilire un premio in denaro: 20.000 sterline, (un controvalore di diversi milioni di sterline attuali),per chi avesse trovato un metodo pratico per determinare la longitudine su una nave in navigazione.

Anche altre nazioni, tra cui Spagna, Paesi Bassi e Francia, nel desiderio di dominare gli oceani, offrirono premi finanziari per risolvere questo problema, ma fu in Gran Bretagna che questa ricerca divenne l’argomento preferito di conversazione, catturando l’immaginazione e l’ingegno di astronomi, artigiani, politici, navigatori e illustratori satirici.

Per una nazione come la Gran Bretagna, che basava la sua economia sul commercio a lunga distanza e la potenza militare, la soluzione era di vitale importanza. Il problema, più che metodologico era tecnico e solo la creazione di orologi piccoli, robusti e precisi, avrebbe reso possibile risolvere.

E qui entra in gioco John Harrison, (1693-1776) anonimo falegname di provincia, figlio di un falegname, autodidatta, con la passione per la meccanica e gli orologi in legno, tutt’ora funzionanti, che nel 1730 chiede al Board 250 sterline in prestito per realizzare un orologio adatto alla navigazione. Il progetto è approvato e in 5 anni realizza H1, il suo primo esemplare in metallo con un sistema di molle e bilancieri che non necessita di lubrificazione.

Un bel modello del 1747 della Centurion, la nave a bordo della quale Harrison collaudò l’H1

Un ulteriore prestito di 500 sterline, permette ad Harrison di costruire in tre anni H2, migliorando la precisione e l’affidabilità, che però non viene sperimentato a causa della guerra con la Spagna e il pericolo che cadesse in mano nemica.

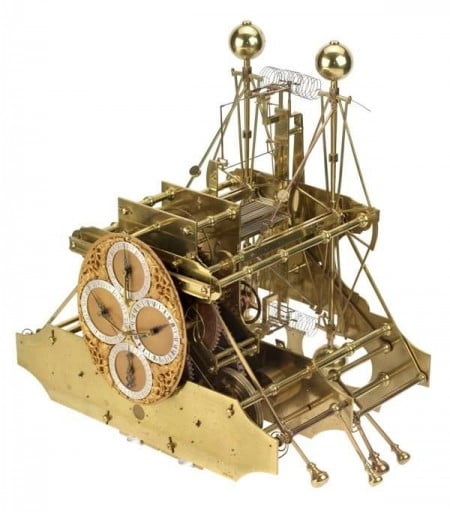

Altre 500 sterline permettono di costruire l’H3, che incorpora due innovazioni fondamentali: la lamina bimetallica per compensare le variazioni di temperatura e il cuscinetto a sfere per limitare gli attriti. Ma è con l’H4 che, in 6 anni di lavoro, Harrison fa un vero salto di qualità adottando il sistema con scappamento, bilanciere e molla di carico a spirale, tuttora alla base dei cronometri attuali.

La successiva prova, effettuata dal figlio William con un viaggio in Giamaica, incorona vincitore l’H4: 16km di errore contro 48, a costo tra l’ altro di complesse misurazioni e calcoli astrusi.

Il premio intero non gli viene comunque dato, solo la metà, il resto solo dopo la verifica della possibilità di una costruzione su larga scala, in modo da rendere possibile la fornitura di un orologio per nave e l’esito del giudizio da parte degli astronomi di Greenwich.

Purtroppo chi deve dare l’approvazione è l’astronomo reale Nevil Maskelyne avversario di Harrison, che ovviamente boccia il meccanismo, sostenendo la sua inaffidabilità.

Harrison, che intanto ha realizzato l’H5, riesca a ottenere udienza dal Re che, dopo una prova personale gli, fa assegnare il tanto meritato e agognato premio in denaro (mentre il riconoscimento ufficiale non è mai stato assegnato). Va comunque riconosciuta l’importanza delle osservazioni di Nevil Maskelyne’s e alla sua opera Nautical Almanac, che hanno dimostrato la complementarità dei metodi di osservazione astronomici e di misurazione del tempo.

Orologio H1 costruito nel 1735, fu collaudato in mare aperto nel 1736 ©National Maritime Museum

Orologio H1

e Orologio H2 ©National Maritime Museum

Orologio H3 ©National Maritime Museum

La serie degli orologi di Harrison, H2, H3, H4, in prestito dal Royal Observatory Greenwich

Orologio K1, terminato nel 1769 e usato da James Cook

Sala con riproduzione vignette umoristiche del tempo

Pezzi forti della mostra sono i cinque orologi di John Harrison: H1, H2, H3 e H4, spostati dal Royal Observatory Greenwich per la prima volta in 30 anni, mentre H5 e’ in prestito dal Worshipful Company of Clockmakers. In esposizione anche il Longitude Act originale del 1714, mai mostrato in pubblico, un modello statico del 174 della Centurion, la nave che effettuo’ la prima prova in mare dell’ Harrison H1 e l’elegante “observatory suit” di seta indossato da Nevil Maskelyne al Royal Observatory, nel 1760.

Royal Observatory 1696

Una suggestiva immagine del Greenwich Museum al crepuscolo

La pubblicazione ufficiale Finding Longitude: How clocks and stars helped solve the longitude problem, scritta da Richard Dunn e Rebekah Higgitt e’ stata pubblicata da Collins il 19 giugno 2014 ed e’ in vendita a £ 25,00

Finding Longitude

Articolo pubblicato sul numero 84/2014 del periodico “Arte Navale” e qui riprodotto per gentile concessione dell’autore

E per quanto riguarda la latitudine?