Seconda guerra mongiale: Regia Nave Aquila (IV ed ultima puntata)

di Franco Harrauer

Brigata Buranello, Valle d’Orba, Giugno 1944

Franco e Piero erano quel tipo di amici che comunemente si definiscono “per la pelle”. Alla luce dei recenti avvenimenti questa espressione sembrava quanto mai realistica. Un po’ per spirito di avventura, un po’ per incoscienza e molto poco per convinzioni politiche, militavano entrambi nel movimento di resistenza che si era formato al Nord dopo l’armistizio. Man mano che il gioco andava avanti, la posta era sempre più alta e la probabilità di lasciarci la pelle, appunto, era sempre più verosimile.

Quel mattino, però, nessuno dei due sembrava eccessivamente turbato da questo pensiero. Stivati in un carro ferroviario del tipo FFSS uomini 40 e cavalli 15, assieme ad un centinaio di pendolari sfollati e borsari neri, contenuti a malapena tra maleodoranti pareti di legno ed aggrappati anche all’esterno del carro, viaggiavano verso il passo del Turchino trainati da un’asmatica locomotiva alimentata a legna verde e poco carbone. Le numerose gallerie ferroviarie che attraversavano l’Appennino verso la valle del Po, avevano risparmiato dalla paralisi della distruzione la linea Genova – Ovada, che permetteva un discreto e disarticolato traffico verso la Pianura Padana. Il fumo generato dalla veneranda vaporiera non era il vecchio e familiare fumo delle FFSS, ma un misto di pestilenziali odori di spazzatura, legna verde e improbabili ed autarchiche mattonelle di polvere di carbone pressata. Il fumo, che nelle numerose gallerie costringeva i passeggeri ad una specie di continua apnea, era sempre segnalato da un breve fischio che il cortese macchinista lasciava sfuggire dalla caldaia, quale segnale di ingresso in un tunnel.

Franco era seduto accanto a Piero sul pavimento in legno del carro, con i piedi penzoloni fuori dal portello laterale. Ormai erano alla periferia di Genova, oltre Voltri. Erano stati destinati come guida e scorta a Francesco che, confuso tra la folla, viaggiava con loro. Franco era la guida in quanto conosceva la zona e la strada ed in qualità di staffetta era il collegamento tra la Brigata Buranello in montagna e i GAP (Gruppi Azione Partigiana) che operavano in città e che al momento erano rappresentati da Piero in qualità di scorta.

La “scorta” aveva in dotazione una vecchia rivoltella Walther 7,65 nascosta talmente bene, sotto i pantaloni e le mutande, che in caso d’emergenza sarebbe stato quasi impossibile usarla tempestivamente. La galleria sotto il passo del Turchino sembrava interminabile ed il convoglio aveva cominciato a prendere un po’ di velocità in discesa solo a metà del tunnel, prima di sbucare con il suo carico di semi-asfissiati nella stretta valle verso la Pianura Padana. Francesco, in piedi tra due popolane con borse piene di sacchetti di sale ed un anziano con una valigia di fibra chiusa da una ragnatela di spaghi, combatteva contro il sonno e stava in piedi solo perché sorretto da tanta umanità. Il treno entrò lentamente nella stazione di Campo Ligure. Un po’ di gente scese, un po’ di gente salì e il vagone fu pieno come prima. Franco, accostatosi a fatica a Francesco, gli sussurrò all’orecchio:

– Fra poco, prima del ponte di Rossiglione, danneggiato da un recente bombardamento, il treno sarà costretto a rallentare quasi a passo d’uomo. Stia pronto a saltare giù insieme a noi. Nessuno ci farà caso. Vedrà anzi che qualcuno ci imiterà. Nella stazione di Rossiglione ci sono sempre dei soldati che controllano i passeggeri e sequestrano i viveri che questa povera gente si porta dietro.

Di lì a poco, proprio come aveva detto Franco, appena prima del ponte, il convoglio rallentò e i tre saltarono giù dal vagone per infilarsi subito nella macchia di acacie che fiancheggiava la massicciata. Piero indossava un vecchio impermeabile, Francesco era con la sua giacca sportiva, comprata al mercatino delle pulci di Taranto, mentre Franco, poco opportunamente, sfoggiava una giacca a vento di sapore sfacciatamente partigiano.

Appena il treno passò il ponte allontanadosi attraversarono con cautela la strada parallela alla ferrovia, per la verità scarsamente trafficata e si inerpicarono per il fianco della montagna coperta di pini e folta di sottobosco. Raggiunsero un sentiero che correndo parallelo alla strada scendeva dal passo del Turchino a fianco della ferrovia. Dopo un paio di chilometri ridiscesero per attraversare la comunale che si inoltrava in una valle laterale conducendo ad Olbicella. Risalirono il versante opposto per un altro paio di chilometri attraverso un folto bosco e finalmente si fermarono per riposare un po’ all’ombra dei pini.

– Qui possiamo stare tranquilli – disse Franco. Siamo già in zona controllata dalla Brigata.

Era ormai primo pomeriggio e Piero tirò fuori dalla tasca del suo impermeabile un involto con tre fette di pane grigiastre.

– Signori, si mangia! Questa è la razione giornaliera familiare che riusciamo ad avere a Genova. Vorrà dire che papà e mamma per oggi ne faranno a meno – disse con voce un po’ incazzata Piero, cominciando a masticare. Poi continuò: – Senta un po’, ingegner Ravera, voi al sud come mangiate?

Francesco lo guardò straniato: si era dimenticato il suo nome di copertura…

– Puoi chiamarmi Francesco disse ridendo. Non credere che al Sud le cose siano molto diverse. Solo che gli Alleati mangiano meglio.

– Non preoccuparti, tra pochi giorni speriamo di poterti spedire laggiù. Per ora accontentati del pane della Repubblica Sociale! – intervenne Franco. – Abbiamo già fatto rientrare molti piloti alleati abbattuti. Io stesso due mesi fa ho preso in consegna un pilota rodesiano, un certo Jan Smith, che è caduto con il suo Spitfire nella zona di Borgo Val di Taro. Dato che in Brigata sono l’unico che mastica un po’ di inglese, me lo hanno rifilato per portarlo fin sulla costa, ad Arenzano, dove la GAP locale lo ha preso in consegna per imbarcarlo di notte su una motosilurante che lo ha riportato in Corsica. Viaggiando solo di notte ci abbiamo messo due giorni. Quando siamo arrivati ho rimediato un bel thank you e una scatola di sigarette sudafricane “Spring Rock”.

– Ma bravo! Così il tuo Jan ora tornerà a mitragliare le nostre strade con un altro Spitfire! – disse Piero.

– Piero! Ti ricordi quel ricognitore Lightning P 38 che è caduto poco distante da noi, un paio di mesi fa, quando eri qui?

– Certo che lo ricordo! E’ quello dal quale volevamo recuperare la bussola per la nostra barca!

– Proprio quello. Il pilota che abbiamo visto scendere con paracadute, lo abbiamo salvato e riconsegnato in Corsica in meno di tre giorni: un record!

– E con ciò? E’ tornato a fare il “guardone” o a buttare bombe sulle nostre città?

– No! Durante l’ultimo lancio degli americani, abbiamo trovato in un contenitore paracadutato due scatoloni di medicine che hanno solo loro: Penicillin e Sulfamide Powder! Sicuramente un regalo da parte del nostro paracadutista… Comunque, le fiale le abbiamo portate all’ospedale di Novi Ligure, dove è ricoverato un nostro compagno, insieme a tanta altra gente che ne aveva bisogno. Le polveri invece ce le siamo tenute per le ferite che non sappiamo come curare.

Francesco ascoltava questi discorsi su un mondo a lui sconosciuto, su una guerra completamente diversa da quella che combatteva lui. Gli vennero in mente i guerriglieri di Diego in Costarica, il nemico-amico Pieri e infine la sua Consuelo, e provò una fitta di dolorosa nostalgia.Franco si alzò per primo, guardò l’orologio, si portò due dita alla bocca e tirò fuori un fischio acuto e modulato. Ottenne quasi subito una risposta, debole e lontana, dal bosco sovrastante.

– Via! Mettiamoci in cammino! – disse Franco – ma camminiamo distanziati di una decina di metri l’uno dall’altro: è la regola.

Procedettero per circa un’ora, a zig zag tra gli alberi, aprendosi la strada tra i cespugli spinosi del sottobosco.

– Belin, che squadra! Mani in alto!

si sentì all’improvviso una voce tonante e vicinissima, tra gli alberi e mentre Piero trafficava nell’eroico e vano tentativo di estrarre dai pantaloni la vecchia rivoltella, tutti alzarono le mani.

– Garibaldi! – Franco gridò la sua parola d’ordine.

– Garibaldi, Mazzini, Nino Bixio, Gio Batta Parodi e Ninin da Sturla! – fu la risposta dall’altra parte, seguita da una grassa risata.

– Garibaldi si vergognerebbe di avere delle camicie rosse come voi! Belinoni!

Franco e Francesco abbassarono le braccia, mentre Piero cercava di ricomporsi imprecando.

– Vaffanculo, Lino! – disse Franco. – Vi ho portato l’agente che stavate aspettando per rispedirlo al Sud.

– Salve compagni! Io sono Lino – disse il gigante dai capelli lunghi, dando la mano a tutti.

– Mettiamoci subito in cammino se stasera vogliamo cenare con i compagni.

Lino indossava un campionario di divise ed armi di tutto il mondo. Berretto delle Brigate Nere, a cui aveva sostituito lo stemma del teschio con una stella rossa con falce e martello. Fazzoletto rosso al collo. Giaccone mimetico U.S. Army. Braghe: ex Regio Esercito Italiano con banda laterale rossa. Stivali Wermacht con infilate due bombe a mano, di quelle con il manico. Cinturone con fondina per Beretta calibro 9. In mano un mitra inglese tipo STEN, ancora puntato verso i tre. A tracolla un samurai portacaricatori per lo STEN.

– Va bene Lino, abbassa il mitra, che tanto oltre i cinque metri di distanza non serve a niente! Andiamo!

Arrivarono in alto sul crinale quando il sole era prossimo al tramonto. Un’ampia valle degradava in brevi pianori coperti di boschi e verdi prati, con qualche piccolo appezzamento coltivato, verso il fiume Orba, e un lago. Qualche piccolo casolare con un filo di fumo che dai camini si disperdeva nell’aria tranquilla della sera. Sul versante opposto, chiuso da montagne già in ombra, un paesino in lontananza faceva sentire nella sera i rintocchi lenti e tristi della campana della sua povera chiesa. Il sole ad occidente tramontava in un rosato scenario di pace e serenità. Ma bastava alzare lo sguardo per tornare alla realtà della guerra: nell’azzurro che ormai tendeva al blu della notte, le strisce bianche dei vapori di condensazione, lasciate dai bombardieri alleati, si dissolvevano in fantastici parallelismi ai limiti della stratosfera.

– Questo è il ricordino che le SS e le Brigate Nere ci hanno lasciato dopo l’ultimo rastrellamento

disse Lino additando le rovine di un paio di casolari. Arrivarono ad un breve pianoro con una chiesetta bianca, minuscola, poco più che una cappella, circondata da alti pini.

– Fermiamoci un attimo da Don Mario per vedere se ci sono novità

disse Lino e bussò alla piccola porta laterale, che quasi subito si socchiuse per far spuntare la canna di una vecchia pistola a tamburo.

– Padre, sono LinPao, non sparate! Sono con degli amici.

La porta si spalancò, ma la pistola rimase puntata contro i quattro, sgomenti.

– Levati dalla testa quel cappello con quello stemma blasfemo!

urlò con voce profonda, una voce da “basso” il piccolo prete, alto più o meno un metro e mezzo, con la tonaca consunta e sbiadita. – Un po’ di rispetto per la casa di Dio, brutta bestia bolscevica! – Poi volse le spalle e con un gesto li invitò ad entrare.

– Dunque è questo il giovanotto che dobbiamo spedire al Sud.

disse, sottolineando il dobbiamo e rivolgendo a Lino uno sguardo eloquente. – Tu devi essere l’ingegner Ravera – disse a Francesco, che annuì.

– Alberto è ancora a Milano. Appena arriva organizzeremo il viaggio. Ho già ricevuto istruzioni e ho parlato con Boro.

Franco, Piero, Lino e Francesco erano rimasti in piedi intorno ad un tavolo sgangherato, sulla cui unica sedia si era accomodato Don Mario. La stanza era più disadorna di quanto ci si potesse immaginare. Le quattro mura erano imbiancate a calce ed il pavimento era in mattoni. Al soffitto, basso e sostenuto da vecchie travi di legno, era appesa una lampada a carburo, la cui fiammella vacillante soffiava a brevi intervalli. Un inginocchiatoio davanti a un’immagine sacra. Una piccola stufa a legna sui cui bolliva una pentola. Una branda, in un angolo, nascosta da una logora tenda.

– Non posso offrirvi che patate lesse – disse il piccolo prete, con un improvviso sorriso.

– Grazie, Don Mario, – disse Franco – ma dobbiamo proseguire per incontrare Boro che ci aspetta. Ci faccia sapere se ci sono novità.

– Va bene, va bene, andate. Ma sarebbe meglio che tu e il tuo amico Piero, invece di giocare ai partigiani, studiaste un po’ di più. Ricordati che alla fine dell’anno prossimo ti aspetta la licenza liceale. E a te – disse ridendo Don Mario, puntando l’indice contro Piero – futuro Direttore di Macchina, un po’ più di matematica non farebbe male!

Poi si fece di nuovo serio:

– Preghiamo il Signore che questa brutta guerra finisca presto. Ma ora andate! Che Dio vi protegga! – disse con voce bassa e con un breve ma eloquente gesto della mano aggiunse: – E anche a te, brutta bestia sovietica!

Don Mario, il povero parroco della frazione detta delle Garonne – poche case sparse nel declivio verso il fiume Orba che nel 1943 aveva cominciato ad assistere e nascondere i soldati sbandati, datisi alla macchia per sfuggire ai rastrellamenti tedeschi.

Quando si erano formati i primi nuclei di resistenza armata, Don Mario fu uno dei punti fermi del movimento, pur rimanendo fedele alla sua missione di sacerdote e soprattutto alle sue idee liberali. Questo gli era valso il rispetto dei partigiani che militavano in due formazioni di bandiera comunista. Don Mario, con malcelato orgoglio, si considerava il “cappellano militare” della divisione Mingo e della Brigata Buranello. Chiedeva sempre perdono al Signore ogni volta che doveva incontrarsi con Boro, uno slavo di Skoplje che aveva frequentato la scuola di guerra di Mosca ed era stato paracadutato lì per prendere il comando della divisione.

Nella piccola legnaia della canonica era nascosto un apparecchio ricetrasmittente la cui antenna fungeva spesso da stenditoio per i poveri panni del prete. Il comandante Boro era una delle vittime predilette della crociata di redenzione delle anime intrapresa da Don Mario e sopportava con marxista rassegnazione e pazienza la predica che gli toccava regolarmente dopo ogni incontro con lui. Il conflitto ideologico tra Don Mario e Boro era però arrivato ad una fase di compromesso per cui, a domeniche alterne, i partigiani della zona si riunivano davanti alla cappella e assistevano alla Santa Messa, con le armi ai piedi e il fazzoletto rosso al collo, seguendo il buon esempio del loro Comandante, oppure era Don Mario a partecipare alle riunioni politiche domenicali della Brigata. La Messa di Don Mario in realtà non era propriamente “santa”, e non certo per colpa sua. Piuttosto per via di uno spirito goliardico e burlone che aleggiava tra i giovani partigiani, tutti poco più che ventenni. Il parroco esigeva da loro la partecipazione attiva alla messa, così tutti mormoravano, più o meno correttamente, i vari amen, fino al liberatorio Ite missa est. Approfittando della sordità di Don Mario, i misteri gaudiosi erano però storpiati dai ragazzi in un confuso coro della versione studentesca che seguiva le canzoncine goliardiche, all’epoca conosciute un po’ da tutti.

Il vocione baritonale di Boro sovrastava tutto il coro. Non comprendeva le parole delle strofe che cantava, ma con profondo spirito cristiano marxista le pronunciava seriamente e ad altissima voce. Don Mario, le spalle rivolte ai presenti, a causa della sua sordità forse percepiva qualcosa di non perfettamente consono alla liturgia e rivolgeva sguardi sospettosi e inquisitori all’indietro.

Fu così che combinarono lo scherzo. Una domenica si misero tutti d’accordo e al segnale stabilito tacquero tutti quanti insieme. Quando al quinto mistero gaudioso Don Mario salmodiò – Nel quinto mistero gaudioso si contempla Sant’Ilario… – nel silenzio generale si sentì solo la voce possente del Comandante che, con gli occhi rivolti al cielo, declamò: – …con il cazzo sul binario …- Deragliava i rapidi! completò il coro con impeto.

Don Mario, dopo un attimo di smarrimento, mormorò qualcosa di incomprensibile ed appoggiò il capo sul piano dell’altare improvvisato davanti alla cappelletta. Poi, rivolgendosi ai ragazzi e al Comandante, ignaro perché ancora poco padrone della lingua, disse tra i denti Ite missa est, ma aveva uno sguardo da giudice della Santa Inquisizione. Sotto sotto però Don Mario voleva bene ai sui ragazzi e più che l’anima, con grande umanità, ne curava lo spirito.

Il distaccamento delle Garonne, che fungeva anche da comando, era costituito da una banda di folcloristici straccioni, come li definiva lo stesso Don Mario: capelli lunghi, barbe incolte, vestiti stravaganti. D’altra parte come poteva essere diversamente? La brigata era agli ordini diretti di Boro, che indossava sempre e solo una giacca bianca. Una strana debolezza del capo, che lo rendeva perfettamente visibile, di giorno e di notte, bersaglio ideale durante i combattimenti. Ma lui, da buon fatalista balcanico, considerava quella giacca una specie di talismano, come una corazza che lo rendeva invulnerabile. Ormai era buio. Franco in testa e Lino a chiudere la marcia, i quattro si rimisero in cammino per arrivare un’ora dopo ad un’osteria isolata, una bassa costruzione dalla quale non trapelava né luce né rumore.

– Garibaldi! – gridò forte Franco, fermo sul piazzale ad una cinquantina di metri di distanza.

Nessuna risposta. Dopo un po’ Franco gridò di nuovo: – Stronzi! Aprite! Siamo noi!

– Noi chi? – si udì una voce dall’interno, levarsi sopra un coro di risate soffocate.

– Ma che cazzo di parola d’ordine abbiamo stasera? – urlò Franco, visibilmente alterato.

– Tagliatelle! – fu la risposta, urlata in coro dalla casupola.

– Ingegner Ravera – disse Piero – non ci faccia caso. In città è anche peggio!

Lino avanzò per primo e aprì la porta.

Uno spettacolo incredibile si presentò ai quattro. A Francesco venne in mente la Corte dei Miracoli. Un grande e basso stanzone, fumoso ed illuminato da tremolanti fiammelle di lampade a carburo, con rozze panche e grandi tavoli pieni di bicchieri, fiaschi di vino, fucili mitragliatori e bombe a mano. Il vociare di una cinquantina di pittoreschi individui fu sovrastato dalla voce di Boro che, alzatosi in piedi, disse:

– Finalmente siete arrivati! Scommetto che Don Mario vi ha trattenuto per la predica!

Poi, rivolto verso il fondo del locale, dove si intravedeva un grande caminetto, urlò ancora:

– Maria, cala la pasta! Quattro piatti in più!

Poi si sedette e accolse i nuovi arrivati:

– Benvenuti! Stasera è una festa! Durante l’ultimo lancio, gli americani ci hanno inondato di uova in polvere, anche se avremmo preferito un paio di casse di calibro nove. Quando si tratta di armi e munizione sono dei grandissimi avari.

Boro parlava discretamente l’italiano, con l’innata capacità linguistica degli slavi. Se non fosse stato per i tratti somatici occhi azzurri in un volto che sembrava scolpito nella pietra avrebbe potuto passare davvero per un italiano. Parlava raramente di politica, compito che era riservato al Commissario Joe, un italiano che aveva militato nelle file dei rossi in Spagna con Nenni e Pacciardi. Mentre riempiva pazientemente il lungo caricatore della sua amata mitraglietta francese MAS 38 con proiettili da 7,65, che estraeva dalle tasche della sua famosa giacca bianca, Boro rivolto a Francesco, seduto al suo fianco disse a bassa voce:

– Mi ha detto Don Mario che tra un paio di giorni, o forse prima, dovrebbe arrivare un aereo per prelevarti. Aspettiamo anche un altro agente che verrà con te al Sud. Abbiamo preparato qui vicino una breve pista, un centinaio di metri. Aspettiamo solo di sapere quali saranno i segnali e l’ora esatta.

Tutti i presenti discutevano animatamente dei più disparati argomenti, armi, donne, sport. Qualcuno russava rumorosamente con il capo posato sul tavolo.

Piero parlava con Lino:

– Giù in città le cose vanno sempre peggio. E’ sempre più difficile e rischioso procurarsi le armi. Una settimana fa abbiamo cercato di rubare un mitra a un soldato repubblicano di guardia alla Prefettura di Piazza Corvetto. Siamo stati nascosti tutto il pomeriggio in una siepe dei giardinetti sotto al monumento in mezzo alla piazza. Eravamo disarmati. Belin! Una rottura di palle! Abbiamo aspettato fin dopo il coprifuoco. Alle 10 siamo saltati fuori, io, Gianni e altri due. Abbiamo attraversato la piazza di corsa e siamo saltati addosso a quel povero soldato, che imbracciava stretto il mitra e sembrava quasi più stupito che spaventato. Gianni e io cercavamo di togliergli di mano il mitra. “Mollalo! Mollalo!”, gli gridava Gianni, e senti la risposta: “Non posso! Me l’addebitano!”. Alla fine della disputa, quasi comica, abbiamo risolto con un patteggiamento: noi ci siamo presi il mitra, ma abbiamo dovuto spedire in montagna il soldato, che piuttosto che dover pagare per il mitra ha preferito disertare e unirsi ai partigiani. E così alla fine per un’arma in più abbiamo anche un uomo in più da equipaggiare!

Piero bevve un sorso di vino, rosso ed aspro, e continuò:

– Tempo fa, io Franco e il nostro amico Toso, per poco non ci siamo fatti beccare da due agenti della squadra politica, in Piazza Fontane Marose, da Corte l’armaiolo. Prima che potessimo tirar fuori i soliti documenti falsi, ci avevano già puntato le pistole alla pancia. Ci siamo presi uno spavento! E a voi come va quassù?

– Caro mio, qui le armi non ci mancano. Peccato che siano di ogni tipo e quindi il problema principale è recuperare le munizioni di tanti calibri diversi. Comunque, con uno degli ultimi lanci, abbiamo avuto una nuova arma che non conoscevamo. Franco ha cercato di tradurre le istruzioni per usarla. E’ una specie di tubo, aperto davanti e dietro, che spara proiettili controcarro da un chilo abbondante. Vanno via letteralmente a razzo. Ce ne siamo accorti a nostre spese quando abbiamo provato a usarla per la prima volta. Boro se l’era messa in spalla e ha premuto una specie di grilletto: il proiettile è partito in avanti con una scia di fuoco da paura. Il fatto è che la scia di fuoco è uscita anche da dietro, prendendo in pieno un paio di compagni che stavano alle spalle del Comandante. Li abbiamo dovuti portare di corsa all’ospedale. Comunque l’arma funziona. A Cremolino abbiamo fatto saltare una autoblinda delle Brigate Nere.

Finalmente Maria, salutata da un applauso entusiasta, apparve con un gigantesco pentolone di tagliatelle all’uovo fatte in casa e condite con la stessa polvere d’uovo che era servita ad impastarle, pezzetti di lardo fritto e peperoncino rosso. Uno strano piatto di circostanza, che a guerra finita sarebbe diventato famoso come tipico della cucina italiana. Non aveva ovviamente niente a che fare con i carbonari, se non per il fatto di essere stato concepito in clandestinità. Alle grida di entusiasmo seguì un sonoro silenzio di mugolii e tintinnare di forchette.Francesco si svegliò di soprassalto e come gli capitava spesso negli ultimi tempi, non capì dove si trovava. Aprendo gli occhi si trovò immerso in un’atmosfera giallo-verde di vaga luminosità. Fu il profumo del fieno a riportarlo alla realtà. Era in un fienile e accanto a lui c’era Piero che russava sonoramente.

Adesso cominciava a ricordare: alla fine della serata, alcuni ex prigionieri russi che erano scappati da un campo di prigionia tedesco e si erano uniti ai ragazzi della Buranello – dopo essere stati zitti tutto il tempo, con un po’ di alcol in corpo avevano cominciato a cantare una lenta e triste canzone russa, che si era poi trasformata in un potente e allegro coro che aveva trascinato tutti quanti, Maria compresa. Francesco si alzò dal suo giaciglio ed uscì nel sole già alto. Il panorama della vallata, ancora leggermente velato dalla nebbia mattutina, era magnifico. Poco lontano vide un abbeveratoio con una canna d’acqua sorgiva. L’acqua era gelida ma lui, a torso nudo, aveva proprio bisogno di una bella lavata per togliersi dalla pelle e dai capelli gli ultimi residui olfattivi della fogna di Genova. Mentre si asciugava al sole, lo raggiunse Piero, con una gavetta piena di latte ancora caldo e una fetta di polenta.

– Buongiorno, Francesco! Tieni. Io ho già fatto colazione con quattro fette di polenta. E’ ottima inzuppata nel latte. Quasi quasi mi trasferisco in montagna…

– Ma come vi è saltato in mente di unirvi alla resistenza, a te e Franco? Sbaglio o nessuno dei due ha ancora obblighi militari? – commentò Francesco.

– In effetti la Repubblica Sociale non ha ancora richiamato la classe 1927, ma ci hanno già chiamati per la visita medica alle caserme distrettuali. Ovviamente non ci siamo nemmeno presentati. Poi però c’è il servizio del lavoro, al quale è già più difficile sottrarsi se ti chiamano, anche se sei iscritto a scuola. Capirai… Io sono al terzo anno Macchinisti del Nautico e Franco è in seconda liceo. Siamo quasi maturi per la naia – disse Piero, che nel frattempo si era sdraiato nell’erba, all’ombra di un abete, accanto a Francesco.

– Abbiamo cominciato quasi per gioco. Sai come nascono le simpatie e le antipatie in classe… Alcuni miei compagni si erano presentati volontari nella Guardia Nazionale Repubblicana, altri nella Decima MAS, che ai nostri occhi esercitava un fascino tutto particolare. Tu che sei in Marina conosci bene le imprese dei nostri mezzi d’assalto della Decima MAS. Sono ragazzi convinti, entusiasti, e hanno capito che questo era il momento delle scelte, delle decisioni. Anche io e Franco abbiamo fatto le nostre scelte. Un po’ per l’educazione che abbiamo avuto in famiglia, un po’ per curiosità e un po’ per spirito di ribellione al sistema. Quasi per caso siamo entrati in contatto con degli amici che la pensavano come noi e così sono iniziate le nostre avventure. Ricordo ancora la prima, quella che innescò e diede forza alle nostre decisioni. Eravamo al Teatro di Piazza Tommaseo per una matinèe studentesca.

Cantava Natalino Otto e noi facevamo, come al solito, un casino d’inferno. Non so perché Natalino, il nostro idolo, cantava “Ho un sassolino nella scarpa” e si rivolgeva ostentatamente alla prima fila, occupata dai gerarchi del Partito Fascista Repubblicano e dagli ufficiali dell’esercito tedesco. Noi facevamo coro a quelle strofe. Poi, alla fine dello spettacolo, non si sa perché, visto che non c’entrava niente con il resto dello spettacolo, l’orchestra attaccò il “Va pensiero” del Nabucco di Verdi. A quel punto ci alzammo tutti in piedi, come se stessero suonando l’inno nazionale, e intonammo in coro “O mia patria sì bella e perduta”. Tutta la prima fila delle autorità rimase seduta e perplessa. Ma quando alla seconda strofa sostituimmo all’unisono “va pensiero” con un potente “vaffanculo”, successe il finimondo. I tedeschi, che evidentemente non conoscevano bene l’italiano e le sue sfumature e quindi non avevano afferrato il senso dell’esplicito invito, rimasero seduti. I fascisti, invece, si alzarono tutti incazzati ed uscirono dalla sala.

Quando terminammo il nostro coro con entusiastici “Viva l’Italia” e “Libertà” e uscimmo tumultuando, trovammo ad aspettarci un cordone di polizia che prendeva tutta la piazza. Nel fuggifuggi generale, io e Franco, praticamente strisciando sotto i cespugli dei giardinetti, riuscimmo a imboccare la scalinata per Via Francesco Pozzo. Arrivati in cima, dalla terrazza che dava sulla piazza, abbiamo ancora avuto il coraggio di gridare di nuovo quel fatidico “vaffanculo”. Ci siamo scambiati uno sguardo di soddisfazione e abbiamo ripreso la nostra fuga. Ah, eccolo che arriva, il mio compagno di coro! – concluse il suo racconto Piero, indicando Franco che scendeva trotterellando per il prato con un gigantesco fucile modello 91 in spalla.

– Ho trovato finalmente l’arma ideale. Risale alla Terza guerra d’Indipendenza, ma con questa posso tenere a bada un fratello repubblicano o un tedesco a un chilometro e mezzo di distanza, mentre voi, con le vostre pistole e STEN dovete aspettare che sia a portata di sputo.

– Sì, ma in città dove lo nascondi un cacafoco di quel calibro? – replicò Piero, poi si rivolse a Francesco:

– Appena voi rientrate a Sud, io devo tornare a Genova. Stiamo preparando dei gruppi di resistenza per cercare di salvare almeno le attrezzature e gli impianti portuali che i bombardamenti anglo americani non hanno ancora distrutto.

Franco, con il suo 91, si era seduto sull’erba accanto a Francesco e Piero, che proseguì:

– Quassù si sta relativamente in pace, ma negli ultimi mesi i rastrellamenti sono diventati più frequenti. Evidentemente i tedeschi vogliono spianarsi la strada per la ritirata attraverso le montagne, ma i fascisti hanno il dente avvelenato e vogliono battersi fino all’ultimo. Da un certo punto di vista li capisco pure. Per loro è una questione d’onore. Quello che non capisco è la crudeltà gratuita, la ferocia con cui ci trattano se ci prendono prigionieri o se siamo feriti e non possiamo sganciarci dopo un combattimento. Ti ricordi, Franco, quando, quattro mesi fa, le Brigate Nere, appoggiate dai tedeschi, hanno rastrellato tutta la valle dell’Orba? Vedi Francesco, non è sempre tutto allegro e goliardico come forse ti è sembrato dai nostri racconti. Io ero qui in quel periodo.

Con Franco e altri quattro compagni abbiamo avuto ordine di attestarci sul crinale di quel monte laggiù disse, indicando lontano, sopra il paesino di San Luca. Da lì si domina la strada che viene dalla pianura, da Molare, e da quella posizione avremmo potuto fermare, o almeno rallentare, chi avanzava verso Olbicella, dove avevamo il comando e i depositi d’armi. Sapevamo che nel pomeriggio i tedeschi sarebbero arrivati con alcune autoblinde e con due battaglioni di Brigate Nere su camion. Boro aveva disposto di minare la strada, ma non si fece in tempo. Io e Franco avevamo in dotazione due fucili Maser con otto caricatori ciascuno ed i compagni una mitragliatrice Saint Etienne con una decina di nastri. Quando apparve la prima autoblinda oltre la curva dietro il fiume, la Saint Etienne aprì il fuoco, ma era come sparare a un rinoceronte con un fucilino ad aria compressa. L’autoblinda si fermò e cominciò a tirare verso la montagna con il suo cannoncino da 37 millimetri, mentre dai camion defilati dietro la curva scendevano i militi fascisti e cominciavano a risalire il costone per prenderci di fianco.

Dopo mezz’ora li avevamo a meno di un chilometro. Forse cominciarono a sparare troppo presto, così riuscimmo a capire dove si erano appostati. La Saint Etienne e i due Maser li fermarono, ma prima io e poi Franco esaurimmo i colpi che nell’eccitazione avevamo sparato senza mirare con troppa precisione. A questo punto, Bill, che era il capo della nostra sparuta pattuglia, ci ordinò di ritirarci: senza munizioni eravamo inutili, quindi avremmo dovuto raggiungere Olbicella e informare Boro della situazione. Il nostro stupido tentativo di opporci è durato poco: eravamo disarmati e se ci avessero presi non avremmo avuto scampo. Eravamo stravolti, sporchi di fango e con l’odore della polvere da sparo e del metallo caldo delle armi nelle narici. Un odore eccitante, che non si dimentica, proprio come la scena che vedemmo il mattino dopo. Tra una raffica e l’altra cominciammo a correre nel bosco. Per un breve tratto eravamo completamente allo scoperto e sentivamo sibilare i colpi che spezzavano i rami degli alberi o rimbalzavano sulle rocce attorno a noi con una specie di miagolio. Credo di aver battuto ogni record di corsa. Continuammo a correre a zigzag finché non ci sentimmo al sicuro.

Una volta raggiunto il crinale sentimmo le lente scariche del Saint Etienne sempre più rade e intervallate dalle formidabili urla delle MG 42, che a ragione erano note come le “seghe di Hitler”, per la loro terribile cadenza di tiro: 1200 tiri al minuto. Dopo circa mezz’ora non udimmo più nulla. Bill aveva esaurito le munizioni e cessato la resistenza. Se non era morto con i ragazzi, scuramente erano stati fatti prigionieri. La colonna dei rastrellatori, con le autoblinde in testa, proseguì verso San Luca ed Olbicella. Verso sera udimmo ancora rumori di combattimento mentre tentavamo di raggiungere il distaccamento di Olbicella, camminando per sentieri che Franco conosceva bene. Ci fermammo, sfiniti, quando verso mezzanotte vedemmo lontano alcuni casolari in fiamme presso San Luca. Veniva giù una leggera pioggia e ci buttammo sulle foglie secche del sottobosco al riparo di un costone roccioso. Fu all’alba che, bagnati fradici ma ancora con i nostri inutili Maser, entrammo a San Luca. La nebbia del mattino stagnava sul piccolo paese, mista al fumo di alcuni incendi che si stavano lentamente esaurendo. Un paio di donne piangevano in silenzio, vicino alle loro case distrutte dalle cannonate delle autoblinde.

Chiedemmo loro notizie e una donna anziana, vestita di nero, senza dire niente ci indicò tra le lacrime la piccola chiesa in cima alla strada lastricata da grandi pietre umide. Il portone era aperto e nella penombra ritrovammo Bill e i nostri quattro compagni. Erano a terra, sui primi gradini dell’altare, rigidi, nella posa innaturale in cui li aveva colti la morte, dopo una lunga agonia appesi agli alberi sul piazzale lì di fronte. Qualcuno li aveva tirati giù e li aveva portati in chiesa su una barella improvvisata – una scala in realtà – su cui giaceva ancora uno di loro. Impiccati con un filo di ferro che li aveva quasi decapitati. Le mani legate dietro la schiena con lo stesso filo. Avevano tutti gli occhi aperti, sbarrati. Spero che chi li ha impiccati non dimentichi mai il loro ultimo sguardo. Franco fece a pezzi la tovaglia ricamata dell’altare e coprì quegli occhi disperati. Cercare di liberarli dai legami che gli erano penetrati nella carne fu un lavoro spaventoso, ma alla fine riuscimmo a ricomporli in modo dignitoso. Quando finimmo, togliemmo dalle loro tasche i pochi documenti e ci lavammo le mani sporche di sangue nell’acquasantiera. Non so se sia un sacrilegio, ma per sicurezza abbiamo anche recitato un Pater Noster, anche se ci ricordavamo solo le prime parole…

Tutto si svolse in una manciata di secondi, come sempre accade negli avvenimenti più tragici, che poi assumono nei ricordi una dimensione temporale interminabile. Quella mattina tutto era pronto per la spedizione a Sud. Alberto era arrivato da Milano, accompagnato da una staffetta che lo aveva prelevato ad Ovada, e trasecolò quando riconobbe Francesco.

– Tenente! Che piacere rivederla! Speriamo che mi riporti a Sud con la stessa facilità e sicurezza con cui un po’ di tempo fa mi ha portato al Nord!

– Comandante Marceglia, questa volta non dipende da me, ma credo che il viaggio sarà più rapido e soprattutto più comodo di quello che le ho fatto fare sulla coperta del mio MTSM fino a Porto Buso – rispose Francesco mentre si avviavano verso l’improvvisata pista di atterraggio. – A proposito, le porto i saluti del Comandante De la Penne, che mi ha scarrozzato fino a Portofino.

Francesco raccontò a Marceglia del suo avventuroso rientro a Taranto. Intanto erano arrivati nella radura sistemata a campo di atterraggio, accompagnati da Piero, Boro, Lino e Franco. Il terreno erboso e compatto era sufficiente lungo, anche se un po’ stretto e leggermente in salita. Sulla sinistra lo delimitava una pineta.

Poco dopo li raggiunse anche Don Mario:

– Ho avuto poco fa un messaggio che conferma l’arrivo dell’aereo per le dieci. Mi dicono di non accendere i segnali se vediamo in giro aerei tedeschi – disse il parroco ansando per la camminata e detergendosi la fronte con un fazzoletto.

Boro teneva sotto controllo l’orologio e quando furono le dieci in punto, dopo aver scrutato a lungo il cielo, lanciò un candelotto fumogeno bianco per indicare la posizione e la direzione del vento. Pochi secondi dopo, preceduto dal tenue rombo del motore, apparve basso, scavalcando un crinale, uno strano aereo con il lungo carrello quasi a sfiorare gli alberi. Francesco lo riconobbe subito: era lo Stork che lo aveva portato via dall’isola di Lavsa in quel tragico giorno di pochi mesi prima. La Cicogna aveva già ridotto il motore e virato in direzione della pista, con tutti i flap fuori e le lunghe zampe protese come per attutire il contatto con la terra. Era distante circa un chilometro mezzo. Improvvisamente dietro di lui apparvero, basse sulla montagna, due sagome sottili e veloci. Francesco pensò subito a due caccia di scorta, ma fu questione di un attimo e rivide col pensiero la dine del suo MTSM nella baia di Lavsa, mitragliato da due Messerschmit. Rapidi lampi rossastri apparvero sulle ali dei due caccia.

– Tutti a terra! – gridò Boro. – I tedeschi!

Lo Stork, ormai all’inizio della pista, fu investito in pieno dalle brevi e micidiali raffiche. L’aereo era a pochi metri da terra quando perse un’ala, stroncata di netto dall’esplosione di un proiettile da 20 millimetri di uno dei due Messerschmit 109 che passarono ululando sopra il campo. Lo Stork toccò terra pesantemente, sbandando e rovesciandosi su un fianco dopo una strisciata di una cinquantina di metri. Si fermò, in una nuvola di polvere e terriccio, mentre il pilota, miracolosamente illeso, riusciva e districarsi dai rottami e ad allontanarsi verso la macchia di pini al margine della pista.

Nel frattempo i due caccia tedeschi, dopo un’imperiale che li aveva portati verticalmente allo zenit, stavano tornando in picchiata sull’obiettivo.

Una nuova tempesta di proiettili si abbatté sui rottami dello Stork e lungo l’improvvisato campo d’atterraggio, sollevando fontane di terra nel loro impatto esplosivo.

Dopo il primo passaggio si erano rialzati tutti ed erano corsi verso l’aereo incidentato.

Quando fu colpito, Lino era l’ultimo. Mentre i due aerei si allontanavano, velocemente e a bassa quota, scavalcando le montagne verso Nord, lui, a terra, si teneva disperatamente la coscia e guardava inorridito l’assurda angolazione che aveva assunto la sua gamba. Il sangue scorreva rapido dalla sua arteria femorale con impulsi sempre meno rapidi. E con il sangue scorreva a terra anche la vita dal corpo del povero partigiano Lino. Allentando la stretta delle mani, si accasciò a terra con gli occhi aperti verso il cielo azzurro.

Don Mario fu il primo a corrergli vicino. Si inginocchiò accanto al suo amico bolscevico e tentò inutilmente di tamponare l’emorragia con il lembo della sua tonaca sdrucita.

– Brutta bestia comunista – mormorò – ci sarà in cielo un posto anche per te. Ci penserò io! – E con un gesto stanco gli impartì l’assoluzione e gli chiuse gli occhi con una carezza, mentre gli altri, accorsi anche loro vicino al compagno, si allineavano e salutavano militarmente il caduto. Anche il giovane pilota dello Stork raggiunse zoppicando il gruppo solenne e si unì al saluto.

Francesco riconobbe con sorpresa il Tenente Pilota Furio Lauri, che poco tempo prima, in Adriatico, lo aveva portato via in aereo dall’isola di Lavsa, sotto il naso dei tedeschi, assieme al suo Secondo, Gargiulo.

– Benvenuto a terra, Lauri. Anche questa volta abbiamo avuto un caduto. Ricorda il Maggiore Mc Pearson, che abbiamo lasciato a Lavsa? – lo accolse con voce mesta Francesco. – Quella volta se ci siamo salvati lo dobbiamo solo a lui. Mi dispiace per il suo Stork. Penso che anche questa volta non sarà facile tornare a casa concluse e gli presentò gli altri.

Avevo chiesto la scorta dei Mustang americani. Avevo appuntamento con loro alla Gorgona dopo il decollo da Rosignano, ma non li ho visti – disse Lauri mentre si incamminava con il gruppo per il sentiero che conduceva alla chiesetta di Don Mario. – Ho volato basso sul mare e ho fatto la penetrazione in costa all’altezza di Sestri Levante. Forse lì hanno segnalato il mio passaggio. Poi, sempre basso sulle valli all’interno di Chiavari (conosco bene quella zona in cui ho effettuato un paio di missioni), sono arrivato fin qua, guardandomi sempre le spalle. Forse quei due mi avevano avvistato dall’alto e aspettavano solo il momento buono per abbassarsi e fregarmi. E ci sono riusciti! Mi dispiace solo per voi, e soprattutto per quel poveraccio che abbiamo lasciato sulla pista. Adesso però il problema è rientrare a Sud.

Marceglia, che camminava poco distante, insieme a Boro, intervenne, interrompendo Lauri:

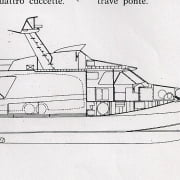

– Purtroppo è assolutamente necessario che io rientri al Sud entro un paio di giorni. Sono in possesso di elementi che ci permetteranno di salvare le industrie del Nord prima che vengano definitivamente e stupidamente distrutte dai bombardamenti alleati o che i porti vengano imbottigliati. Grazie ai suoi rilievi – disse rivolgendosi a Francesco – che mi sono stati trasmessi a Milano, Mariassalto può pianificare un attacco all’Aquila per affondarla o almeno immobilizzarla, prima che i tedeschi l’affondino all’ingresso del porto di Genova.

Ormai erano arrivati alla canonica di Don Mario e Boro prese accordi con lui per la sepoltura di Lino. L’atmosfera era triste e quella sera all’osteria di Maria la cena fu consumata in silenzio. Franco propose un’azione di rientro come quella effettuata per i piloti alleati, ma ben presto le obiezioni di Boro e Don Mario, che tramite la sua radio avrebbe dovuto organizzare il viaggio, gli fecero capire che la pianificazione con l’intervento dei mezzi navali per il recupero di Alberto e Francesco avrebbe richiesto troppo tempo. Chiesero a Lauri se fosse stato possibile richiedere un altro volo, ma scoprirono che gli alleati disponevano solo di un altro aereo adatto a scendere su piste ridotte come quella su cui aveva tentato di atterrare lui. Era un Lysander della RAF, che teneva i collegamenti con la resistenza nella zona delle Langhe, dove era stato creato un campo di atterraggio vicino a Vesime e Millesimo, sul fiume Bormida. Purtroppo il Lysander, che operava per conto del SOE (Special Operation Executive) del Maggiore Temple, aveva avuto un incidente durante un atterraggio notturno a Pisa.

Piero, che era rimasto quasi tutto il tempo in silenzio, cercando di trovare un soluzione al problema, dopo essersi appartato a confabulare con Boro, disse:

– So per certo che sul campo di aviazione di Novi Ligure c’è una Cicogna tedesca ricoverata in un hangar per una piccola avaria. Credo abbia scoppiato un pneumatico in atterraggio. E’ lì abbandonata da un paio di settimane. Lo so perché il responsabile del presidio del campo è un mio amico, un Maresciallo della Regia. L’Aeronautica Repubblicana ha chiuso il campo e lo usa solo come magazzino e come pista di fortuna. Penso che il mio amico, che peraltro non è direttamente responsabile dello Stork chiuso a chiave nell’hangar, non abbia problemi a chiudere un occhio, anzi tutti e due, se tentiamo di fregare l’aereo prima che i tedeschi tornino con la ruota di scorta.

Tutti guardarono Lauri, che con un pezzo di polenta in mano, rispose che per lui andava bene.

– Conosco bene lo Stork. Se riusciamo a recuperare una ruota da quello che abbiamo lasciato sulla pista, non c’è alcun problema. Anzi, mandiamo subito qualcuno a smontarla. Se c’è benzina e riusciamo a salire sull’aereo prima che qualcuno ci spari nel culo e i caccia alleati non ci buttano giù vedendo le insegne della Luftwaffe, vi porto a Sud in un paio d’ore.

Quella sera stessa, mentre Lauri e alcuni partigiani recuperavano la ruota dello Stork, Franco e Piero si misero in marcia per Novi.

Arrivarono all’alba, dopo aver percorso circa cinquanta chilometri utilizzando tutti i mezzi di trasporto possibili: a piedi, a motore, a trazione animale, a due e a quattro ruote. Entrarono nella cittadina sulle tre ruote di un motofurgone Guzzi adibito al trasporto del latte. Il paese era ancora immerso nel silenzio nebbioso dell’alba primaverile. Trovata la casa dell’amico di Piero, che abitava in un villino di periferia, bussarono con discrezione. Il Maresciallo Contigini aprì la porta in pigiama, ma quando riconobbe i due li accolse con gioia e si fece da parte sorridendo per farli entrare:

– Ciao Piero! Che ci fai da queste parti a quest’ora? Sei venuto a trovare la tua bella? Franco! Anche tu?!

Mentre lui preparava una caffettiera napoletana, caricandola con cura di cicoria, Piero gli spiegò brevemente la situazione e gli espose il loro piano.

– Porca puttana! – esclamò il vecchio maresciallo, dopo aver ascoltato attentamente ed aver diviso con gli amici la bevanda che aveva l’unico pregio di essere calda. – Ragazzi, qui finiamo tutti davanti al plotone d’esecuzione! Ma sapete che all’aereo manca pure una ruota?

– Alla ruota pensiamo noi e non ci vorranno più di dieci minuti per cambiarla.

Mentre ricaricava la fida caffettiera, il maresciallo pilota, che aveva sganciato molti siluri contro la flotta inglese, si stava entusiasmando al piano di Piero.

Erano tutti e tre seduti al tavolo del piccolo soggiorno, che tradiva la professione e la passione del padrone di casa: alle pareti foto di aerei e sulla credenza, accanto alla foto un po’ sbiadita di una donna dallo sguardo triste, il modellino di un trimotore SM 79, nella versione aerosilurante.

– Avete pensato proprio a tutto! Però voi ve ne andate con l’aereo ed io rimango a Novi a vedermela con i tedeschi! – disse, tormentandosi i baffetti.

– Stai tranquillo. Noi restiamo qui e ti assicuro che possiamo proteggerti. Alla peggio potresti sempre venire in montagna con noi.

Contigini continuava a rimuginare: – Chi piloterà l’aereo? – chiese alla fine, con gli occhi che tradivano un vago desiderio. – Se fosse un S 79 a tre motori non avrei problemi a farlo io, anche se sono un po’ fuori allenamento, ma quella specie di cavalletta non la conosco affatto.

– Non preoccuparti. Abbiamo già il nostro uomo.

– Va bene, ho capito – capitolò Contigini – ma studiamo bene la faccenda, e in fretta. Devo rientrare al campo prima delle otto e voi dovete togliervi dalle balle il più velocemente possibile.

Quella notte, quattro ombre scavalcarono furtive la rete metallica che delimitava a sud il campo di aviazione di Novi Ligure. Marceglia, Francesco e Lauri, guidati da Franco, si erano messi in cammino in serata dalle Garonne ed erano riusciti ad arrivare ai margini del campo, come previsto, verso le tre di notte. La luna, già bassa sull’orizzonte, illuminava di luce argentea i due grandi hangar sul lato opposto, lungo la strada verso Alessandria. Tutto era calmo e silenzioso. Attraversarono il campo nell’erba umida di rugiada. Lungo la pista erano disseminati diversi velivoli incidentati o incendiati a terra dai mitragliamenti alleati. Franco portava in spalla un sacco con la ruota dello Stork. Giunti davanti all’hangar principale, sentirono il fischio di Contigini, che insieme a Piero era già al lavoro sul catenaccio della grande porta. Li raggiunsero e frettolosamente fecero le debite presentazioni. Appena sentì il nome di Francesco, il Maresciallo Contigini, che nell’oscurità sacramentava sottovoce armeggiando con un paio di grossi tronchesi, esclamò: – Mio Dio! Ci sei anche tu in questa banda di matti!

– Eh sì, caro Istruttore! E se non ci fosse stato il Tenente Lauri avrei dovuto pilotare io questa trappola… – rispose Francesco, felice dell’inaspettato incontro.

Poco dopo, il portone metallico cominciò a muoversi, con un agghiacciante stridio, sotto la spinta di cinque persone. Ne aprirono solo quel tanto che bastava per sgattaiolare dentro. Attraverso i grandi lucernai, la luna penetrava nell’hangar rischiarandone l’interno: sul fondo, due piccoli e impolverati Avia FL 3 da scuola e un Saiman senza motore; subito vicino al portone lo Stork, con una zampa appoggiata su un tacco di legno. Lauri aprì subito la portiera laterale e si sedette al posto di pilotaggio. Aprì l’interruttore generale e girò la chiave dei contatti:

– Qui sembra tutto a posto disse a bassa voce. Anche il livello del carburante sembrerebbe sufficiente a portarci almeno fino in Corsica o a sud dell’Arno.

Appena dati i contatti, gli strumenti si erano illuminati di una tenue luce verdastra e le lancette erano scattate, indicando che tutto funzionava. Contigini, insieme a Franco e Piero, stringeva gli ultimi bulloni del cerchione della nuova ruota.

– Quando tutto ‘sto casino sarà finito – disse il maresciallo ai due – mi leverò la soddisfazione di insegnarvi a volare.

– Certo, stai tranquillo. Se non ci troveremo tutti a veder crescere le margherite dalla parte sbagliata, ti assumerò come mio pilota personale – disse Piero con un filo di voce.

Marceglia guardò l’orologio:

– Sono già le cinque. Alle sei sarà giorno fatto: sarebbe meglio per quell’ora essere oltre l’Appennino, sul mare.

La ruota era già stata sostituita. Non rimaneva che spingere l’aereo fuori dall’hangar. Non c’era più tempo per i convenevoli.

– Forza ragazzi! Aprite il portone mentre io metto in moto. Francesco, Marceglia, salite a bordo!

Contigini, Piero e Franco cominciarono a spingere il cigolante portone.

– Appena l’aereo è fuori, via di corsa attraverso il campo, verso il varco che ho lasciato aperto nella rete – disse Franco.

La luce entrò nella rimessa, mettendo in risalto la strana sagoma del Fieseler Stork. Francesco salutò gli altri, attraverso il portello laterale ancora aperto: – Grazie Contigini, e grazie anche a voi due.

Marceglia e Lauri si unirono al saluto con un gesto e un sorriso mentre, dopo il sacramentale “Via dall’elica!”, si sentivano i singhiozzi della messa in moto. Una breve fumata seguita da due o tre scoppi irregolari e il docile Argus si mise in moto e cominciò a rullare sul cemento del piazzale. Poi, caracollando sull’erba, si diresse verso la testata della pista segnata dai cinesini conici che spuntavano a malapena dall’erba alta. Ormai era chiaro e mentre Lauri allineava la prua dello Stork verso il campanile di Pozzuolo, che spuntava dalla nebbia bassa, vide con la coda dell’occhio Contigini, Piero e Franco che correvano verso la siepe che delimitava il campo a ovest. Francesco, seduto dietro a Marceglia, sentì una lontana sirena d’allarme e vide alcuni avieri scamiciati uscire di corsa dalla piccola caserma dietro all’aviorimessa rimasta aperta. Lauri esitava a mollare i freni, preoccupato per il motore che non aveva ancora raggiunto la temperatura giusta.

Sarà meglio che andiamo… – commentò laconico quando un proiettile di moschetto infranse uno dei plexiglas laterali dello Stork.

All’affondo della manetta, il generoso Argus scatenò tutti suoi duecentosettanta cavalli senza perdere un colpo e si lanciò in avanti, sollevando subito la coda, mentre l’elica faceva la barba alla pista. Sobbalzando per un centinaio di metri, prese velocità e si alzò da terra. Mantenendosi sempre basso, virò a destra, passando sopra la strada e scavalcando filari di pioppi fino a raggiungere il torrente Scrivia e la camionale in direzione del passo dei Giovi e di Genova. Lauri continuava a tenersi a bassissima quota ed imboccò la stretta valle, nella quale era costretto a fare una sorta di slalom, seguendo in parte il tracciato dell’autocamionale.

Sotto di loro incrociarono lunghi convogli di camion dell’esercito tedesco. Grazie alle croci e alle svastiche della LuftWaffe si salvarono dall’altrimenti inevitabile reazione contraerea. La nebbia del mattino non si era ancora dissolta, ma tendeva a condensarsi in bassi banchi di nuvole grigie. Francesco ebbe come l’impressione che Lauri stesse pilotando lo Stork in un corridoio sempre più stretto, tra pareti di boschi e un grigio soffitto. Il sole fece capolino dietro alle montagne, quando l’aereo, con il carrello a sfiorare gli alberi, si abbassò ancora, dopo aver superato il passo dei Giovi. Poi, sempre più basso, Lauri passò lungo il torrente Polcevera e sorvolò la periferia di Genova. Ormai si erano lasciati la nuvolaglia alle spalle ed il cielo era sereno.

Francesco ebbe rapide visioni della sua città: tram in movimento, gente con il naso per aria, gente che scappava, spaventata dal rumore dell’aereo. Una donna, affacciata ad un balcone fiorito, guardò incredula l’aereo che passava quasi più basso dei suoi gerani. Lo Stork passò sotto i fili ad alta tensione di un elettrodotto che scavalcava il Polcevera, ma il ponte della ferrovia Genova Ventimiglia, ormai davanti a loro, era troppo basso per passarci sotto. Con una cabrata violenta, il piccolo aereo oltrepassò il traliccio metallico del ponte, per poi ributtarsi giù, con le ruote quasi nel greto del torrente. A Sampierdarena, Marceglia chiese a Lauri di passare all’esterno della diga foranea. L’aereo virò a sinistra, guadagnando una decina di metri di quota per passare sul tetto del capannone Allestimento Navi dell’Ansaldo. Poi di nuovo giù, a sfiorare le onde. Ormai erano sul mare.

Francesco, con lo stomaco in gola per le continue manovre da montagne russe, aggrappato dove poteva, ebbe sotto di sé la veloce visione dell’imboccatura di ponente, già sbarrata da navi affondate. Ora lo Stork volava parallelo al lato esterno della lunga diga foranea, con le ruote sul pelo d’acqua tranquilla del mare, al punto che la città, già illuminata dal sole, era in parte nascosta dalla barriera della diga stessa, alta non più di dieci metri.

Poi, poco più avanti, all’altezza della Lanterna, Francesco vide l’alta prua dell’Aquila, ancora al suo ormeggio. Anche Marceglia l’aveva vista e si girò verso di lui, gridando oltre il rombo del motore: – Bravo Francesco! La “panzona” è ancora lì! Nessuna reazione da parte della contraerea. D’altronde le insegne tedesche, l’inequivocabile architettura dell’aereo e la sua bassa quota erano la migliore difesa. Francesco vide scorrere a pochi metri la scogliera esterna della diga, sulla quale era stato nascosto una giornata intera, dopo l’avventura sotto e dentro l’Aquila. E poi vide ancora il bacino dell’idroscalo, dove il Maresciallo Contigini gli aveva insegnato a volare sul Caproncino. Quanto tempo era passato? Cinque anni? Una vita, eppure gli sembrava ieri. All’altezza del varco di levante, ancora aperto, Lauri virò verso Sud Est e Francesco lanciò alla sua Genova un’ultima occhiata. L’effetto ipnotico dello scorrere veloce del mare azzurro sotto di lui riportò Francesco al volo sullo Stork della Regia Nave Mercurio, pilotato dal Tenete Pieri dalla base dei ribelli costaricani. Rivide allora tutte le persone che ormai, nel bene e nel male, facevano parte del suo passato, e del suo futuro. Il Comandante Ferdinando Amiconi, il Secondo Drago, Forza, Galimberti, Boro, Lino, Don Mario, Borghese, De la Penne, Gigi Saro, Marceglia e Lauri, seduti davanti a lui nella stretta fusoliera. E poi Piero e Franco. Tutti loro, insieme a lui, erano i piccoli grandi protagonisti che in quel non lontano settembre 1943 avevano dovuto prendere una decisione, nel dubbio o nell’entusiasmo, nella fedeltà o nell’odio, nel senso dell’onore o del dovere.

Francesco, in quel torpore, sentì la voce di Lauri che in inglese parlava nel laringofono collegato alla ricetrasmittente, allentò la presa delle mani aggrappate alle strutture tubolari della fusoliera e chiuse gli occhi. Era molto stanco, in quel milleottocentoquarantanovesimo giorno di guerra.

Post Scriptum

Nella notte tra il 18 e il 19 aprile 1945, due operatori di Mariassalto, il S. T. V Nicola Conte ( medaglia d’Oro al valore di guerra) ai comandi dell’ SLC ed il capo palombaro Marcolini, che forzarono il porto di Genova con un semovente subacqueo, nel tentativo di affondare la portaerei Aquila al suo posto di ormeggio alla Calata Canzio.

Dal rapporto ufficiale di missione della Marina Militare Italiana, riportato negli annali dell’Ufficio Storico, la missione ebbe successo. L’obiettivo venne raggiunto e gli operatori rientrarono entrambi e furono decorati con la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Il mattino del 24 aprile 1945, un fotoricognitore alleato del tipo Lightning P 38 decollò da Bastia Borgo, in Corsica, e salì verso Nord fino a limiti della stratosfera. A 10.000 metri d’altezza sorvolò Genova e scattò una serie di fotografie. Il cielo era sereno e i nebbiogeni tedeschi non fecero in tempo a nascondere l’Aquila, non più al suo posto d’ormeggio, ma a bloccare il passaggio tra il porto e il bacino di Sampierdarena. Ancora galleggiante, l’Aquila era pronta ad essere affondata mediante l’esplosione delle cariche piazzate dai genieri tedeschi nella sua sala macchine.

Il giorno successivo, 25 aprile, la Brigata Buranello attaccò Genova, scendendo dal passo del Turchino. Vi furono scontri nelle zone dell’Acquasanta e di Voltri e Sestri Ponente fu occupata. Genova era libera. In quegli ultimi giorni di aprile, Piero e Franco videro l’Aquila, ancora galleggiante, che veniva tonneggiata a mano per riprendere il suo ormeggio a Calata Bettolo. Il porto non era stato bloccato ed in breve riprese la sua vitale attività.

Forse l’anonima e sconosciuta missione di ricognizione del Tenente di Vascello Francesco Attanasio, sotto e dentro la portaerei Aquila, non era stata del tutto inutile.

Altomareblu – Tutti i diritti riservati. Note Legali

Gentile Maurizio Bon,

la storia della Nave Aquila è un racconto ideato e scritto dall’arch. Franco Harrauer. Un intreccio tra realtà e fantasia.

La ringraziamo per averci contattato.

Cordiali saluti,

Giacomo Vitale

Storia interessante sopratutto per uno che ha conosciuto Lauri di persona.

Può indicarmi la fonte?

Ogni Ben!

Maurizio Bon