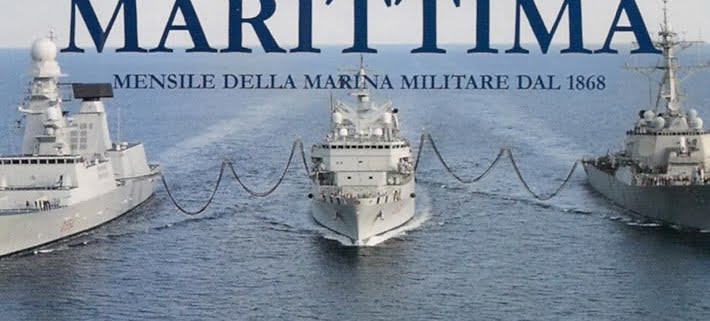

Rivista marittima – aprile 2011

EDITORIALE

Ogni qualvolta si debba celebrare un evento storico di particolare importanza è assai naturale riflettere e fare bilanci. Quando si entra nel campo delle emozioni, dove un minimo di retorica non solo è giustificabile ma anche necessaria, occorre però tenere sempre presente che la «verità storica» può subire delle involontarie alterazioni, soprattutto in un Paese come il nostro che non ha una profonda cultura marittima. «Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare» è forse un detto popolare di un Paese a forte connotazione marittima? Il ruolo della Marina Militare, un tempo definita la «Grande Silenziosa», rischia di non essere compreso proprio perché agisce oltre l’orizzonte e of the record.

Ogni qualvolta si debba celebrare un evento storico di particolare importanza è assai naturale riflettere e fare bilanci. Quando si entra nel campo delle emozioni, dove un minimo di retorica non solo è giustificabile ma anche necessaria, occorre però tenere sempre presente che la «verità storica» può subire delle involontarie alterazioni, soprattutto in un Paese come il nostro che non ha una profonda cultura marittima. «Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare» è forse un detto popolare di un Paese a forte connotazione marittima? Il ruolo della Marina Militare, un tempo definita la «Grande Silenziosa», rischia di non essere compreso proprio perché agisce oltre l’orizzonte e of the record.

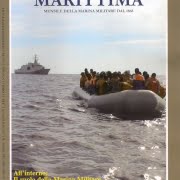

Il duro sacrificio di un soldato – sia che si tratti di un alpino in una fredda trincea in alta quota durante la prima guerra mondiale, sia che si tratti di un bersagliere di oggi impegnato a scortare un carico umanitario in missioni fuori area – fa parte della memoria collettiva, forse perchè maggiormente visibile rispetto alle operazioni condotte in anni di pattugliamento nelle acque del canale di Sicilia, a bordo di navi d’altura o in immersione all’interno di angusti scafi di acciaio. Pertanto è normale che la gente comune, interrogandosi sul nostro passato e presente, si chieda: «Cosa ha fatto e cosa fa la Marina?».

Compito di questa Rivista è fornire in modo dettagliato le dovute risposte e combattere i luoghi comuni. È noto a tutti che durante la prima guerre mondiale il comandante Luigi Rizzo, al comando di una minuscola imbarcazione «MAS», riuscì ad affondare ben due corazzate nemiche; ma se la Marina non avesse allineato anche grandi navi non sarebbe stato possibile impedire alla flotta austroungarica di uscire dall’Adriatico e proteggere il salvataggio dell’Esercito serbo.

Soltanto con il naviglio leggero non sarebbe possibile assumere il ruolo, oggi chiamato di Early Entry Force – ossia una Forza d’ingresso atta a preparare il terreno per l’arrivo di un contingente più robusto – che già era conosciuto cent’anni or sono, visto che le prime truppe a soccorrere le ambasciate europee in Cina durante la «guerra dei boxer» erano composte da soli marinai sbarcati dalle navi. Stessa cosa vale per l’occupazione di Tripoli e Bengasi durante la guerra contro l’Impeto Ottomano, di cui quest’anno ricorre il centenario.

Tutti conoscono le gesta di Luigi Durand de la Penne che durante la seconda guerre mondiale, con altri soli cinque compagni, mise fuori uso due corazzate inglesi nel munitissimo porto di Alessandria; ma se alle spalle non ci fosse stata una delle flotte più grandi del mondo, non sarebbe stato possibile continuare a esercitare il controllo delle linee di comunicazione in Mediterraneo per tutta la durata della guerra.

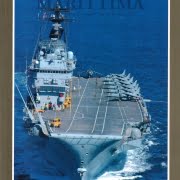

Inoltre le navi della Marina, soprattutto le grandi navi (le corazzate ieri e le portaerei oggi), non sono solo uno strumento di guerra: avevano e hanno anche una funzione politica e strategica. Sono strumenti di diplomazia navale, come pure di mantenimento della pace. Senza le grandi navi non sarebbe stato possibile tutelare gli interessi degli Italiani in America Latina e l’ammiraglio Canevaro non avrebbe potuto guidare una delle prime missioni di pace internazionale, ossia la separazione dei contendenti durante la crisi di Creta del 1897.

Senza una delle flotte più grandi del mondo e il sacrificio dell’ammiraglio Bergamini, oggi l’Italia non sarebbe più la stessa e forse sarebbe stata smembrata dai vincitori, così come avvenne alla Polonia nel 1939. Senza la cantieristica nazionale necessaria per costruire le grandi navi, l’Italia non sarebbe uno dei Paesi più sviluppati del mondo e oggi il nostro PIL risulterebbe sicuramente inferiore.

Ma tutto ciò non si vede. Oggi risulta facile ai media filmare il decollo degli aerei dell’Aeronautica impegnati sui cieli della Libia, meno evidente è assistere alle operazioni di volo da bordo del Garibaldi, il quale continua a operare in altre missioni di sorveglianza, anche quando le operazioni di volo sono ultimate.

Tutto ciò va spiegato da chi ha vissuto questa realtà anche stando in importanti centri di Comando a terra.

Ecco perché in questo numero, nel Diario di guerra, il lettore non troverà i ricordi di un reduce della seconda guerra mondiale, ma la testimonianza dell’ammiraglio Lertora, impegnato a fornire il suo contributo alla guerra al terrorismo nella base americana di Tampa.

Patrizio Rapalino

SOMMARIO

PRIMO PIANO

- La rivoluzione mediterranea

Alessandro Politi 9 - Da Odissey Dawn a Unified Protector

Michele Cosentino 15 - Intervento israeliano e politica idrica e petrolifera

Giacomo Mangano 26

PANORAMICA TECNICO PROFESSIONALE

- Quale modello organizzativo per le direzioni del personale?

Cristiano Bettini 33 - Il morale del personale

Alessandro Di Biasi 42 - Da Tokaimura a Fukushima

Franco Maria Puddu 47 - Fukushima

Stefano Monti 60 - Il ritrovamento della corazzata Danton

Pietro Faggioli 72

- Giuseppe Palmieri

Renato Ferraro 79 - La Cina degli anni Trenta

Paolo De Gaetano 87

STORIA E CULTURA MILITARE

- Sette marine in battaglia su sette mari

Andrea Tani 97 - Incontri e scontri tra navi genovesi e Statunitensi

Giovanni Panella 115

RUBRICHE

- Lettere a Direttore 127

- Marine mercantili 130

- Nautica da diporto 136

- Scienza e Tecnica 142

- Diario di guerra 150

- Che cosa scrivono gli altri 161

- Recensioni 165

RUBRICHE ON LINE

- Memorandum dei principali avvenimenti

Le Rubriche sono pubblicate on line sul sito: Rivista Marittima

SUPPLEMENTI ON LINE

- Tu primus circumdedisti me, Divino Auxilio Francis Drake – Il corsaro della regina

Raffaele Gargiulo

Il Supplemento è pubblicato on line sul sito della Rivista Marittima.

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!