Obiettivo: drag = 0

Spesso siamo catturati più dall’aspetto esteriore di una barca, dalle forme della sua opera morta (non a caso detta morta) piuttosto che da ciò che veramente fa la differenza per mare: l’opera viva!

Rendimento di una carena planante

Il rendimento di una carena planante dipende da un fattore predominante che è sicuramente la resistenza che essa oppone al moto; dall’ottimizzazione di questo elemento deriva un miglioramento delle prestazioni della carena in qualsiasi condizione di navigazione. La resistenza di uno scafo che naviga semi sommerso in acqua, è la risultante di due principali componenti:

- la componente di resistenza d’attrito

- la componente di resistenza d’onda

In funzione della condizione dinamica dello scafo l’una diventa predominante sull’altra.

Nel caso di uno scafo in regime dislocante si ha una componente di resistenza d’onda molto maggiore di quella d’attrito poiché, viaggiando con la maggior parte del proprio volume ancora immerso, tende a spostare una massa d’acqua importante quanto più è il volume immerso e quanto più è elevata la velocità.

Quando uno scafo è in regime planante la superficie del fondo, genera una portanza (lift) diretta dal basso verso l’alto perpendicolarmente al fondo, ciò avviene a velocità relative molto alte e quindi con l’inevitabile generazione di una elevata forza di attrito tra le superfici di carena e l’acqua. La portanza sostiene la maggior parte del peso dell’imbarcazione e varia al variare della velocità e dell’assetto dello scafo facendolo letteralmente sollevare dall’acqua diminuendo così il volume immerso, la superficie di contatto con l’acqua, e di conseguenza la componente di resistenza d’onda.

Questo fenomeno è fisicamente del tutto simile a ciò che avviene sulle ali di un aereo in fase di decollo con la differenza che nel caso dei profili alari la portanza è dovuta ad una differenza di velocità dei flussi tra il dorso e la faccia del profilo, le carene invece offrono una sola superficie al contatto con il fluido che le investe (l’acqua), il quale ha una densità di molto superiore a quella dell’aria rendendo sufficiente la sola forza di pressione sullo scafo per sostentarlo.

La portanza di una carena dipende dalla sua forma, da dimensione e forme delle superfici di contatto con l’acqua e dall’angolo di rialzamento del fondo più comunemente chiamato V di carena.

Guardando all’evoluzione delle carene plananti ci si accorge di come le forme si siano sviluppate di pari passo all’evoluzione dei sistemi propulsivi e dei motori il cui trend costante è ridurre il rapporto tra peso e potenza disponibile. Le prime geometrie di carena planante avevano angoli di V a poppa molto piatti per facilitare la planata in presenza di dislocamenti importanti e potenze limitate. L’angolo di V di carena (deadrise) influisce notevolmente sulla capacità portante di una carena in quanto più acuto sarà il deadrise, minore sarà la portanza dello scafo in conseguenza dell’aumento dell’angolo di incidenza della superficie portante rispetto al fluido.

Le forme di carena definite “piatte”, ovvero con angoli di V di carena molto bassi, facilitano la planata ma di contro generano una serie di problematiche nella navigazione in acque agitate o con mare di poppa. Com’è facile intuire, una geometria “piatta” penetra molto più difficilmente l’acqua rendendo poco confortevoli le navigazioni ed esponendo le strutture ad uno “slamming” (termine che indica il ripetersi degli impatti sull’acqua) elevato. Un basso angolo di rialzamento del fondo nelle sezioni poppiere fa si che la superficie di deriva laterale della carena sia limitata e che lo scafo sia suscettibile alle forze laterali generate dalle onde che investono la carena da poppa o nelle fasi di virata stretta a velocità relative elevate.

Tutto ciò si traduce in una instabilità di rotta a volte anche pericolosa in quanto la geometria dello scafo non oppone nessun vincolo a forze laterali o moti ondosi facendo oscillare la poppa con dei repentini cambiamenti di direzione ed a volte con dei veri e propri testacoda!

La carena a V Profondo

La geometria detta a V profondo nasce negli anni ’60 dall’intuizione quasi simultanea di due tra i più grandi progettisti della motonautica moderna: Renato “Sonny” Levi e Raymond Hunt i quali giunsero contemporaneamente alla stessa conclusione l’uno in Europa e l’altro in America.

Alla base c’è il concetto di navigare “attraverso” l’acqua ottenendo così prestazioni migliori e comfort maggiore in acque agitate. L’evoluzione dei motori con sempre più cavalli a parità di peso e i numerosi studi sull’idrodinamica delle carene plananti consentirono di adottare angoli di rialzamento del fondo sempre più acuti e dagli anni ’50 in poi gli scafi di ogni barca planante sono stati caratterizzati da una forma a V molto pronunciata fino ad arrivare a valori prossimi in alcuni casi estremi fino a 25°.

Una V di carena profonda oltre che a garantire un comportamento sull’onda molto meno “duro” rispetto ad una carena più “piatta” costituisce anche un’adeguata superficie di deriva laterale e, al contrario di carene con forme meno stellate, fornisce una stabilità di rotta con mare di poppa maggiore ed una virata più precisa e stabile anche alle alte velocità.

Tale geometria di carena non è però priva di controindicazioni poiché se accentuata nelle sezioni poppiere fa si che, a parità di dislocamento e potenza installata, il guadagno in comfort e prestazione sia vanificato dalla difficoltà e lentezza in planata.

In caso di sezioni di prua troppo stellate si potrebbero inoltre verificare pericolosi fenomeni di spin-out in seguito ad ingavonamento, ovvero un repentino ed incontrollabile spostamento trasversale della prua dovuto alla generazione di un momento di sbandamento non compensabile con i timoni. Parafrasando il detto latino “in medio stat virtus”, l’ottimo si raggiunge con il giusto equilibrio delle forme di carena e lo studio attento delle superfici e delle aree bagnate in base al range di velocità e di utilizzo dello scafo.

Inutile quindi avere forme di V pronunciate se si ha a disposizione poca potenza e/o un baricentro longitudinalmente appoppato così com’è utile avere un elevato valore dell’angolo di rialzamento del fondo nelle sezioni poppiere quando si ha a disposizione tanta potenza e si cercano prestazioni elevate in qualsiasi condizione. In questo caso una V profonda non solo consente di mantenere la velocità invariata anche con mare formato ma aiuta a diminuire la quantità di portanza generata da elevate velocità ed evitare assetti dinamici eccessivamente appruati.

Indicativamente si può affermare che il diedro di una carena dev’essere scelto e variato a seconda della sua velocità di progetto ed al suo utilizzo, si può quindi sostenere che il corretto bilanciamento degli angoli di rialzamento del fondo delle sezioni dello scafo può contribuire a determinarne l’assetto ottimale ed una tenuta al mare migliore. Dal punto di vista dello sfruttamento degli spazi interni dello scafo un elevato valore del deadrise costituisce però una difficoltà nella definizione dei calpestii e delle altezze interne poiché, con sezioni molto acute, i piani utili variano sensibilmente in larghezza e superficie anche con piccoli spostamenti di quota verticale.

La tendenza attualmente è quindi quella di appiattire quanto più possibile le forme di carena per dare maggiore spazio possibile agli alloggi interni a volte azzardando troppo con geometrie poco marine e spesso controproducenti per il comfort a bordo.

Pattinare sull’acqua

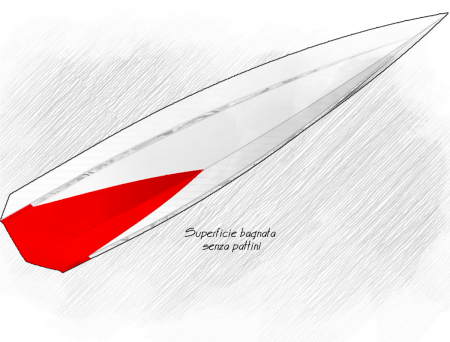

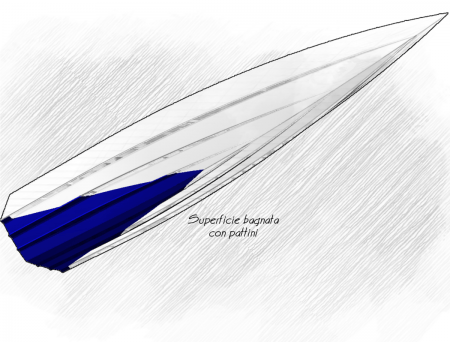

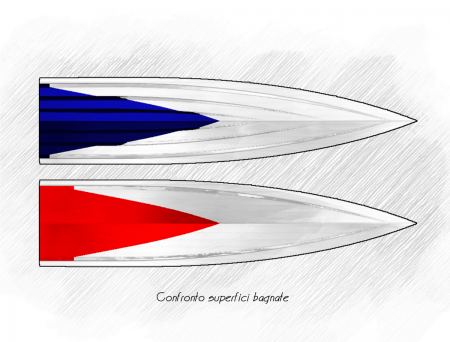

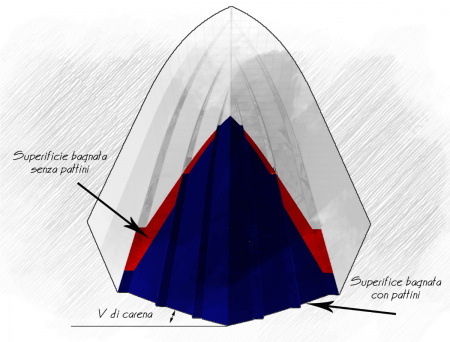

Nella costante ricerca della riduzione della resistenza Levi ed Hunt ebbero un’altra comune intuizione ovvero la riduzione della superficie bagnata con l’utilizzo di alcuni “rails” letteralmente binari o più comunemente pattini. Essi consistono in una serie di spigoli longitudinali posti lungo tutto o una parte dello sviluppo del fondo che azzerano localmente la V di carena deflettendo verso il basso il flusso, permettendo di creare delle discontinuità della figura bagnata con conseguente riduzione della resistenza.

Le superfici orizzontali dei pattini, poiché ad incidenza zero rispetto all’acqua, generano forze locali di sostentamento verticale del fondo posizionatili sul fondo che consentono di controllare e regolare la quantità di portanza e quindi l’assetto dell’imbarcazione. In ultima analisi, i pattini sono dispositivi che danno un doppio vantaggio: diminuzione della resistenza ed aumento della portanza con la possibilità di variarne il punto di applicazione. Come determinarne quindi il numero, la posizione e la grandezza?

Molte sono le teorie e le soluzioni applicabili tutte con dei pro e dei contro. Levi, consiglia che la larghezza complessiva dei pattini a 0° di diedro compreso lo spigolo sia compresa tra il 20% ed il 25% della larghezza al galleggiamento a poppa della carena ed il numero dei pattini possa variare da due a quattro in base alle effettive necessità della carena nelle sue condizioni di utilizzo.

Quanto al loro avviamento, le configurazioni principali sono tre: con avviamento parallelo alla linea di chiglia, parallelo alla linea di galleggiamento e parallelo al chine. Le prime due possono dare effetti indesiderati: nel primo caso si potrebbe non avere una corretta deflessione degli schizzi mentre nel secondo caso, per una carenza di portanza si può incorrere in una sorta di “imbardata”.

Risultati migliori si hanno generalmente con i pattini avviati secondo la linea del chine. Quanto poi al loro posizionamento trasversale generalmente si predilige distribuirli in maniera equidistante, ma l’ottimizzazione della loro posizione si può ottenere solo mediante prove in vasca o al vero al fine di ottenere la minore superficie bagnata e la maggiore stabilità dinamica possibile.

Qualora infatti i pattini non fossero posti in maniera adeguata si potrebbero avere dei fenomeni di instabilità trasversale in quanto lo scafo ad una data velocità e con un dato assetto potrebbe non “poggiare” bene sui pattini e quindi tendere ad “inciampare”. Un altro fattore importante nella definizione dei pattini è la loro estensione longitudinale: sempre secondo Levi, su una carena ben studiata e ben equilibrata i pattini devono estendersi fino a poppa perché questo consente di ottenere la minore superficie bagnata ed un assetto dinamico sul dritto ed in virata ottimale.

Osservando molti scafi si può notare che spesso i pattini, specie la coppia più vicina alla chiglia, vengono interrotti da circa metà barca verso poppa poiché magari la velocità di progetto dello scafo non consente loro di essere efficienti per come dovrebbero, o a causa di una posizione longitudinale del baricentro troppo appruata, magari per errori nella sua valutazione, per la quale la carena ha bisogno di meno portanza a poppa.

Nella corretta progettazione dei pattini è molto importante non esagerare, sia in dimensioni sia in numero poiché pattini troppo numerosi o troppo larghi vanificherebbero l’effetto penetrante della carena a V: essendo superfici a deadrise zero renderebbero gli impatti con l’acqua eccessivamente duri trasmettendo al fasciame ed alle strutture sollecitazioni eccessive e diminuendo la sensazione di comfort a bordo. Per tali motivi è bene sempre prevedere nelle sezioni prodiere dei pattini un lieve grado di deadrise al fine di incanalare meglio il flusso verso poppa ed “ammorbidire” l’impatto con l’acqua.

Step by step

Gli sforzi di almeno due generazioni di progettisti dagli anni ’60 ad oggi sono stati orientati alla riduzione della resistenza, quindi dell’attrito riducendo la superficie bagnata e di conseguenza la portanza spesso ottenendo assetti estremi al limite dell’instabilità longitudinale. Ma come ridurre la resistenza a parità di portanza?

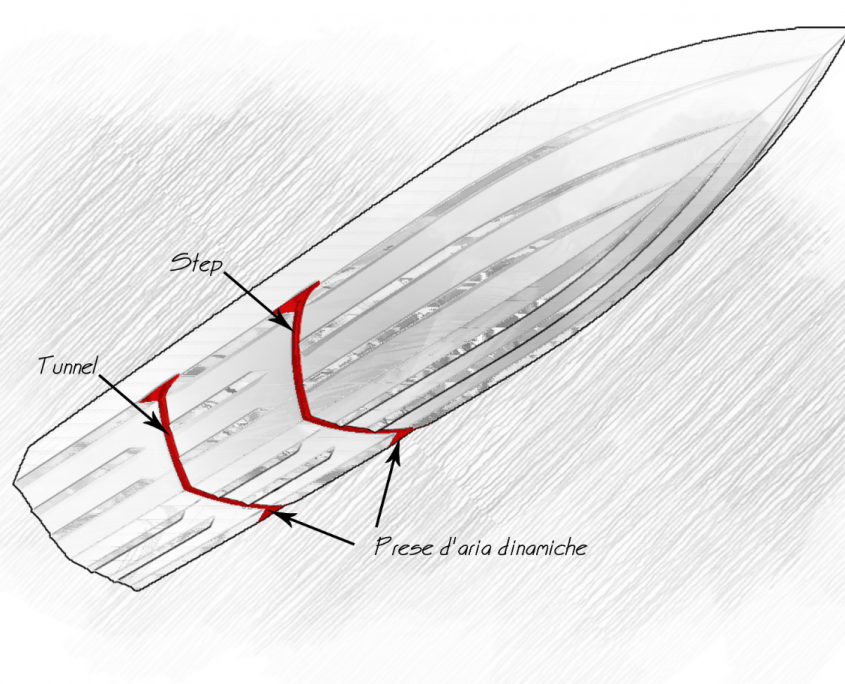

La soluzione apparentemente banale è in realtà molto complessa nel suo studio: ventilare lo scafo! Incanalare forzatamente dell’aria tra la carena e l’acqua creando così un vero e proprio cuscino di aria ed acqua che riduce l’attrito della carena mantenendone la portanza. Questo fenomeno avviene in maniera tanto più elevata quanto più elevata è la velocità, e si ottiene con un particolare disegno del fondo detto a “step” (gradini) o redan, discontinuo nel suo sviluppo longitudinale come fossero più tronchi di scafo in sequenza.

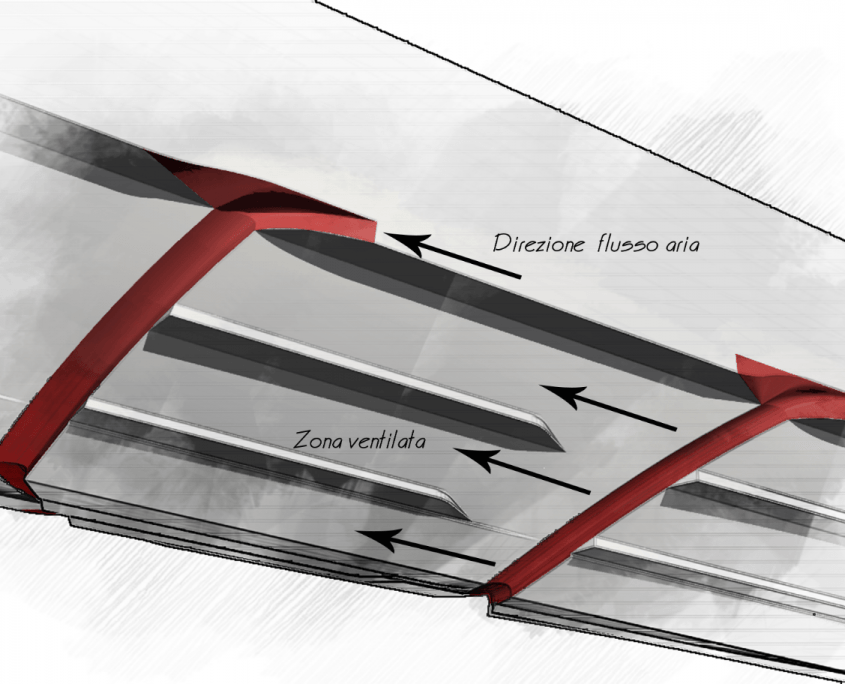

Tale discontinuità fa si che il flusso si distacchi dallo scafo nel punto in cui viene interrotta la sua continuità longitudinale, andando ad impattare nuovamente con lo scafo in una zona più a poppa. Poiché la natura non ammette vuoti l’intercapedine tra il punto di distacco ed il punto di ricongiungimento viene riempita, oltre che dallo spray dovuto al distacco del filetto fluido, da aria risucchiata dalle spalle laterali della carena o, in alternativa, direttamente convogliata sul fondo da prese dinamiche poste in coperta.

Particolare dello step. La zona a poppa dello step poggia su un fluido misto di aria ed acqua. La ventilazione del fondo viene forzata mediante delle aperture sullo spigolo che incanalano l’aria sul fondo.

E’ facile notare come spesso sullo spigolo di imbarcazioni molto veloci siano presenti delle vere e proprie prese d’aria dinamiche con un disegno “ad imbuto” che tendono a forzare l’ingresso della massa d’aria generata dall’avanzamento dello scafo, in dei tunnel trasversali che la incanalano e distribuiscono sul fondo. Il posizionamento, il numero e la forma degli step influiscono in modo significativo sulle prestazioni e sul comportamento di una carena poiché ne determinano l’assetto come accade per i pattini; è importante quindi dimensionarli e posizionarli correttamente per ottenere il miglior rendimento.

Una carena ben bilanciata con pattini e step ben posizionati e dimensionati raggiunge un assetto stabile con la minor superficie bagnata possibile.

Più step ci sono più lo scafo tenderà ad essere ventilato e quindi a ridurre il contatto con l’acqua “dura” con la conseguente riduzione della stabilità.

Il frazionamento dello scafo consente di avere geometrie di carena con variazioni del deadrise e disposizioni dei pattini differenti tra gli step; questo fa si che ogni tronco lavori come fosse una carena a sé stante con le proprie caratteristiche di portanza e resistenza. L’analisi in fase di progetto di uno scafo ventilato risulta essere molto complessa ed anche mediante prove in vasca non è semplice prevederne il comportamento al vero per via dell’elevata formazione di spray e di flussi “ribelli” di cui non è possibile determinare l’esatta densità ed il comportamento.

Per ottenere risultati accettabili le prove dovrebbero essere effettuate con modelli e velocità di traino spesso non esenti da errori, rispetto al vero, dovuti al rapporto di scala. In mancanza quindi di riferimenti progettuali precisi intervengono l’esperienza “sul campo” del progettista o del collaudatore e le prove sugli scafi al vero non semplici da gestire soprattutto dal punto di vista economico.

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!