The rolling balls – Cowes Torquay Cowes Classic

di Antonio Soccol

To my father who believe in me and starter the ball rolling, (“A mio padre che ha creduto in me e che ha messo in moto la trottola”).

Questa è la dedica che, nel 1971, ho letto su un libro di progetti nautici, pubblicato in Gran Bretagna, ovviamente in inglese, dalla casa editrice Nautical Publishing Company. Ma esattamente cosa significa mettere in moto una trottola e quando succede?

Quando uscì quel libro e lessi per la prima volta quella dedica, avevo 31 anni. Oggi ne ho più del doppio e, ripercorrendo i vari capitoli della mia vita ho “scoperto”, con una certa sorpresa, di aver messo in moto anch’io un certo numero di “rolling balls”, di trottole, soprattutto in campo nautico. Confesso che questa mia attività di “trottoliere” è sempre nata, sì dalle relazioni che il mio lavoro di giornalista mi ha consentito di avere ma che ha anche sempre trovato la sua vera forza vitale nella mia mania (e, talvolta, anche nella mia smania) di non essere solo passivo spettatore di quanto mi succedeva attorno.

Si dice che compito di un giornalista sia quello di “informarsi per informare”. Come altri colleghi (della mia generazione), io ho cercato di informarmi stando dentro alle cose, vivendole in prima persona. Talvolta creando le condizioni perché si verificassero nuove situazioni, nuovi elementi, nuovi progetti: per realizzare, insomma, quello che oggi, genericamente, si dice “fare ricerca”.

In Italia, l’offshore era nato da poco: la prima gara, la Viareggio-Bastia-Viareggio si era disputata, in due tappe (cioè con pernottamento nel porticciolo corso), il 14 luglio del 1962 e io vi avevo assistito come addetto all’Ufficio Stampa. Per anni avevo poi vissuto i paddock dell’offshore esaminando in ogni dettaglio le barche da corsa: di qualcuna conoscevo persino quanti chiodi la tenevano assieme. Le analizzavo, le fotografavo, le studiavo. Per un po’ di tempo avevo anche accettato di fare lo scrutinatore (gratis, s’intende), cioè quel personaggio che – in nome di non si sa bene quale potere – aveva diritto di controllare che tutti i requisiti di una barca da corsa fossero consoni al regolamento vigente.

In Italia, l’offshore era nato da poco: la prima gara, la Viareggio-Bastia-Viareggio si era disputata, in due tappe (cioè con pernottamento nel porticciolo corso), il 14 luglio del 1962 e io vi avevo assistito come addetto all’Ufficio Stampa. Per anni avevo poi vissuto i paddock dell’offshore esaminando in ogni dettaglio le barche da corsa: di qualcuna conoscevo persino quanti chiodi la tenevano assieme. Le analizzavo, le fotografavo, le studiavo. Per un po’ di tempo avevo anche accettato di fare lo scrutinatore (gratis, s’intende), cioè quel personaggio che – in nome di non si sa bene quale potere – aveva diritto di controllare che tutti i requisiti di una barca da corsa fossero consoni al regolamento vigente.

Bisognava talvolta far finta di non vedere che la stessa radio (portatile e galleggiante) sintonizzata in automatico sulla 2182, la lunghezza d’onda del soccorso in mare, passava da una barca napoletana appena controllata ad un’altra (altrettanto napoletana) ancora da controllare: i piloti erano tutti ragazzi che sapevano andar per mare ma soprattutto che non avevano mai tempo per preoccuparsi di questi “dettagli”… E talvolta nemmeno le economie per spese, ai loro occhi, così superflue… Non era facile far finta di niente perché ne andava della loro sicurezza ma…come trovare la forza e il coraggio, dopo che avevano lavorato giorno e notte per finire la loro barca, di non farli partire? Crisi di coscienza e poi toccatina agli attributi (propri), e ok!

Ma nemmeno questo mi bastava. Non mi era sufficiente informarmi così. Né mi appagava inseguire il circo dell’offshore in tutte le città italiane e europee dove faceva tappa: Viareggio, Napoli, Les Embiez, Cowes, Poole eccetera. Non bastava entrare in contatto personale e diretto con i protagonisti, con i progettisti, con i responsabili dei motori. Sì, sì: tutto serviva, ma… non era sufficiente. Fondamentale, però, era stata la scoperta del mondo offshore inglese: quando ci andai la prima volta, nel 1965, credevo di diventar matto. Ve lo racconto.

Sino ad allora, avevo scritto (come collaboratore esterno) per una importante rivista nautica italiana, di proprietà di un cantiere (ma non doveva saperlo nessuno) e caratterizzata dalla peggior qualità che una azienda editoriale possa avere: non pagava quasi mai e, quando lo faceva, era sempre con mesi e mesi di ritardo su qualsivoglia logica. Quando ebbi le prove inconfutabili che tutte le loro scuse su questi devastanti (per la mia sopravvivenza) ritardi erano pure menzogne, mandai una raccomandata dicendo che da quel giorno i miei contributi giornalisti li avrei spediti contrassegno… Si offesero e, attraverso il loro “tirapiedi” ufficiale, mi mandarono a dire che erano disposti a perdonarmi se, per un anno, non avessi più scritto. Per nessuno. Ma io di quello, cioè dello scrivere, campavo. Per questo, pochi giorni dopo, ero già alla diretta concorrenza dove però di soldini ce n’erano davvero pochi: “Vuoi andare a vedere la Cowes-Torquay? Vacci pure ma non ti sognare di chiederci una lira per il viaggio & il soggiorno”, mi dissero, molto educatamente i miei nuovi editori.

La “Cowes-Torquay”, l’ho già detto altre volte, era allora l’Università dell’offshore in Europa così come in America lo era la “Miami-Nassau” (e Torquay è anche il paese natale di Agata Christie). La prova inglese si disputava allora su percorso di 170 miglia nel Solent, quel tratto del Canale della Manica che dall’isola di Wight (dove si trova Cowes) va verso ovest sino al Devon.

Fu così che, nell’estate del ‘65, accettai con infinito entusiasmo la proposta (surrettiziamente stimolata da me stesso) di Alfredo Micheletti, in quegli anni attivo pilota di acque interne (Pavia-Venezia) e boss di un’azienda, la Idrojet Europea, che produceva su licenza in Italia gli idrogetti americani Berkley. Micheletti aveva fatto allestire dai cantieri del Garda, diretti da quel piccolo genio di GB Frare, “Ulixes” uno scafo in vtr che disponeva di una carena a V profonda di origini piuttosto misteriose (meglio non indagare) e della spinta di due motori a scoppio Chevrolet 5300 cc. da 220 cv, accoppiati ad un paio di idrogetti. L’avevamo provata a lungo sul Garda quella imbarcazione e andava benino: non roba da primissima fila ma, nella sua categoria, poteva fare bella figura.

La barca era stata iscritta, nel luglio di quell’anno, alla Viareggio-Bastia-Viareggio ma non era riuscita a partire per noie meccaniche: da qui l’idea di trovare veloce riscatto nella gara successiva (fine agosto) che era appunto la “Cowes-Torquay”. Per il trasporto di “Ulixes” da Toscolano Maderno alla, per tutti noi, misteriosa quanto leggendaria isola di Wight, Micheletti si era affidato ad un camionista locale: uno mai andato all’estero, che a stento parlava il bergamasco e c’era quindi bisogno di qualcuno che lo aiutasse alle frontiere, in dogana con i documenti (ovviamente inesistenti per una barca da corsa come quella) e nelle lingue straniere.

Quel qualcuno, feci capire ad Alfredo, avrei potuto esser proprio io: soluzione strepitosa per non pagare il viaggio… visto che con la lingua francese me la sono sempre cavata dignitosamente e quanto all’inglese… beh, conoscevo molte parole delle canzoni di Frank Sinatra e questo mi dava fiducia.

Era un tipo divertente il camionista: dopo aver caricato lo scafo sul suo autocarro, mi disse: “Partiamo a mezzanotte così non troviamo traffico” e io, a mezzanotte, puntualissimo, mi presentai al cantiere, ormai deserto e dove, appena oltre l’entrata, troneggiava il camion con sopra “Ulixes”, la barca da corsa.

Ero pronto all’avventura. Ma non a quella che, davvero, mi aspettava: dentro al camion, oltre all’autista, ci trovai, infatti, anche sua moglie: “Mio marito soffre di coliche e se non sono io a fargli le iniezioni… chi gliele fa? E poi, anche nella alimentazione ha parecchi problemi, io invece gli preparo certe minestrine di verdure che non le dico. Le spiace se vengo anch’io?”, mi disse l’allegra megera e mi fece posto sul sedile anteriore. Non molto (posto, intendo) perché, se è vero che il marito era magrino lei, invece e in modo piuttosto eclatante, proprio no: tutto fuorché magra si poteva definire quella balenottera. Partimmo e non fu un viaggio ma una allegra incosciente odissea.

In quegli anni, ovviamente, il traforo del monte Bianco era ancora una aspirazione. In base a non so quali sue elucubrazioni e considerazioni, il mio camion-driver decise che la rotta migliore era quella che portava a “scalare” il piccolo San Bernardo alla cui base, in effetti, arrivammo verso l’alba. Al terzo tornante il camion si inchiodò: “Non è niente: solo la solita balestra che è uscita dalla sua sede”, disse il camionista. E scese armato di mazza. Tirò tanti di quei pestoni alla povera balestra che questa, secondo me per assoluta disperazione, decise di rientrare nella sua sede naturale.

Le rimanenti trentamila curve furono un tal incubo che ancor oggi, ogni tanto, mi assale di notte il ricordo. E, se erano stati preoccupanti i tornanti in salita, vi lascio immaginare cosa siano stati quelli in discesa: l’unica consolazione era che, essendo ormai in Francia, si poteva usare senza pericolo la famosa espressione usata da Pierre-Jacques-Etienne, barone di Cambronne, a Waterloo, quando gli inglesi gli proposero la resa… Quella parola, detta in francese, suona meglio… Come dire? è meno scatologica, se mi seguite.

Arrivò sera: la balestra era entrata e uscita dalla sua sede ormai una dozzina di volte e aveva preso tante di quelle martellate che non vi dico ma riuscimmo a parcheggiare il camion in un prato, alla periferia di Parigi. I coniugi dormirono nel posto guida trasformato in letto matrimoniale. Io, in barca. Che, essendo da corsa, ovviamente non aveva letti. Ma, per mia fortuna, dormire a pagliolo non mi ha mai fatto impressione. Certo: era un po’ buffo sentire che la barca non era in acqua ma sul pianale di un camion dove nessuna ondina la poteva coccolare ma, quando hai poco più di venti anni, non badi a certi dettagli…

All’alba, ricordo che erano esattamente le 5,30, sfioravamo impettiti l’Arc de Triomphe dopo aver percorso orgogliosi tutti i Champs Elysées: i flick ci guardavano strano, i francesi ghignavano.

Ci fermammo a Les Halles (che ancora c’erano) a far cambusa: che spettacolo era quella sede dei mercati generali parigini. Feci la prima colazione nel ristorante di fronte, il leggendario “Au pied de cochon” che, dal 1946 è sempre (ancor oggi, per gli interessati) aperto 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno: che bontà quei piedini di maiale fritti, belli caldi bollenti, un piatto di patatine con tanta senape in fianco, la baguette ancora tiepida di forno e una bottiglia di quello buono, di mattina buonora: il camionista con le coliche e drogato dalle minestrine della moglie-balenottera mi guardava con la bava alla bocca. Ma che si tenesse le sue coliche…e le sue minestrine.

Raggiungemmo Calais che era mezzogiorno e, solo a guardarla da lontano, la Manica, incazzata com’era, faceva paura. Arrivarono anche Alfredo Micheletti, Gianantonio Panigoni e GB Frare che erano venuti in treno. Era quasi la fine di agosto e c’era molto traffico: non fu possibile caricare sul ferry il nostro camion prima di notte inoltrata e così la traversata fu fatta nel buio più totale. Il traghetto era una carretta ansimante che si inchiodava su ogni onda: vero anche che le onde erano montagne d’acqua. A bordo raccavano tutti: un vero gentleman, very english, utilizzava la sua bombetta che poi dignitosamente svuotava in mare, le ragazze in minigonna (Mary Quant l’aveva lanciata appena l’anno prima) ci toglievano ogni ragionevole dubbio sulle gradevoli strutture delle loro intimità da quanto si sporgevano oltre murata per, educatamente, vomitare in mare… All’alba, quando apparvero, le scogliere di Dover erano davvero bianche. Almeno come le facce di tutta quella gente.

Sbarcammo pieni di adrenalina: nella nostra logica pensavamo che la leggendaria Cowes avesse diritto a precisi cartelli stradali. Ma fummo delusi quando scoprimmo che, di indicazioni, ce n’erano solo per Londra… Così, ogni pochi metri, ci fermavamo e chiedevamo ai passanti: “Please, the way to Cowes?” Questa benedetta parola Cowes, ognuno di noi la pronunciava a modo suo: chi diceva “Caues”, chi “Coues”, qualcun altro, invece, pensava fosse corretto dire “Cous” e così via. E poiché parlavamo tutti assieme ne usciva un concertino di rane ubriache che faceva indispettire i famosi figli della pallida Albione. Tutti ci rispondevano con un preciso e conciso: “fuckyou” .

L’armata Brancaleone in confronto a noi era un esercito ultra perfetto. Finalmente a qualcuno venne in mente che conveniva chiedere “the road to Southampton”, parole con pronuncia meno equivoca e città forse più nota della “leggendaria” quanto sconosciuta cittadina dell’isola di Wight. Con la fortuna degli incoscienti arrivammo anche a Southampton e qui ci dissero che conveniva non andare all’isola ma portare il camion a Hamble, a pochi chilometri di distanza, dove al cantiere della “Fairey marine ltd” avremmo potuto varare la barca nel Solent e raggiungere quindi, via mare, la nostra meta.

Alla “Fairey marine ltd” vidi per la prima volta quei cabinati Huntsman che erano già diventati famosi con il primo film di James Bond “007 Dalla Russia con amore”, nel quale Sean Connery sfugge ai cattivi proprio grazie ad una di queste barche e, in un attimo (ma succede solo nei film), dalla Croazia raggiunge l’hotel Danieli a Venezia.

Varammo la nostra di barca che era notte. Dormimmo chi in barca, ormeggiata sul Hamble River, e chi in una casetta di gente ospitale.

Il primo rombo iniziò prima dell’alba. Le barche da corsa iniziavano a scaldare i motori per le prove precedenti il giorno di gara. Da un cabinatino a vela, ancorato sul fiume, uscì un tizio con un paio di boxer ridicoli e urlò a squarciagola convinto: “Stop!, stop! your engines”. Non lo udì nessuno (e se anche lo avessero udito nessuno gli avrebbe dato retta). Poi, all’improvviso, apparve “Surfury” e ci fu il silenzio più assoluto: nessuno aveva mai visto al mondo una barca da corsa così. Così bella. Così perfetta. Così assoluta.

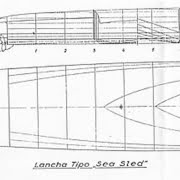

Rimanemmo tutti sconvolti. Ammirati. Impressionati. Direi quasi “umiliati” di esser così indietro di tanti, troppi, anni. Quella non era una barca: era un missile. Qualcosa che avrebbe sconvolto in modo definitivo tutta la progettazione nautica a motore sia da competizione che da diporto: era nata la linea “delta”. Qualcosa che si potrebbe paragonare a quanto successe alla bellezza femminile il giorno in cui nacque Venere. Nulla più sarebbe stato come prima. Semplicemente, bisognava cambiare i parametri di confronto.

Emozionati e confusi, saltammo su “Ulixes”e ci lanciammo via mare verso la “leggendaria” Cowes. Gianantonio Panigoni prese i comandi e sia Alfredo Micheletti che GB Frare gli si piazzarono in fianco. Nel pozzetto non c’era posto per quattro persone: mi cacciarono in cabina e fu un errore visto che Gianantonio concepiva gli acceleratori solo se a fondo corsa… Sempre. La barca, dentro alle onde della Manica, sembrava un mustang impazzito e dentro a quella maledetta cabina alta una spanna io mi stavo rompendo la testa dalle botte. A metà strada si udì un rumore ignobile e un motore cessò di vivere. Io salvai il melone.

“Ulixes” era inesorabilmente ferito. Sotto la spinta di un solo motore raggiungemmo lentamente Cowes e ci presentammo al punto dove si svolgevano gli scrutini delle barche. L’idea era di garantirci l’iscrizione, superare gli esami della commissione, poi, durante la notte, riparare il motore che aveva emesso quel drammatico ruggito e la mattina dopo partecipare alla gara.

Ci furono subito un po’ di storie: uno scrutinatore che aveva letto, senza applicare il cervello, il regolamento trovava fuorilegge gli idrogetti. Fu necessaria molta pazienza per riuscire a fargli capire che la richiesta del regolamento era che la spinta venisse scaricata interamente nell’acqua e che proprio questo facevano quei due idrogetti. La frase magica fu: “Non sono jet, sono solo eliche intubate”, non era del tutto esatto ma la nostra poca dimestichezza con la lingua inglese aiutò a coprire la piccola menzogna. A scanso di equivoci, mi spiego: la barca era regolare, quello che non lo era proprio per niente era il cervello di quello scrutinatore… ma, comunque, un idrogetto non è esattamente una elica intubata.

Finimmo questa commedia verso sera e Gianantonio, con l’aiuto di GB e di tutti noi, iniziò a smontare lo Chevrolet 5300 cc di destra. Lavorò con testardaggine e bravura ma quando si ritrovò in mano un camme arrotata fu costretto a dichiarare forfait: chi ci poteva procurare quel pezzo di ricambio a mezzanotte?

Trovammo un baracchino che ancora vendeva un po’ di “fish and chips” e con quello pranzammo-cenammo. Di traghetti per tornare in terraferma non ce n’erano più. Nella High Street di Cowes c’era un posto di Polizia. Aveva le luci accese e entrammo in fila indiana: sporchi, bagnati, stanchi. Depressi, anche. I “bobby” (insomma, i poliziotti) ci guardarono molto molto perplessi. Prima che, per precauzione, ci mettessero in galera, spiegammo che la barca si era rotta e che cercavamo un letto e, possibilmente, anche una doccia. Stabilito che eravamo piloti venuti (da lontano) per partecipare alla loro famosa gara offshore, furono deliziosi. Fecero non so più quante telefonate finché trovarono una famiglia che poteva, giustappunto, darci un paio di camere e un bagno con doccia: “bed and breakfast”, dissero ed era la prima volta che sentivo quel binomio oggi tanto di moda.

Grazie a questo miracolo ci fu modo di tenere anche un consiglio di guerra fra di noi: bisognava, l’indomani, riportare la barca a Hamble dove c’era il camion ma io non intendevo minimamente perdermi la gara: per quella ero venuto e quella volevo vedere. Altresì non potevo mica rimanere a piedi a Cowes o, comunque, in Gran Bretagna, con i pochi spiccioli che avevo in tasca.

La mattina prestissimo mi presentai, armato di passaporto e di teleRollei (una fotocamera di cui ero molto orgoglioso: era una delle appena mille prodotte in tutto il mondo) all’ufficio stampa della gara: ero l’unico giornalista italiano presente e mi riservarono un trattamento eccezionale. Mi imbarcarono su “Brave Border”, il pattugliatore velocissimo della Vosper-Thornycroft (uno stupendo progetto di Peter Du Cane) che avrebbe dato il via e seguito la gara: roba da non crederci.

Ora, io ero abituato alle regate in Mediterraneo dove, quando partivano in dieci barche, si diceva che era una grande gara. Immaginatevi di vedere, di colpo, tutte assieme cinquanta barche (gli iscritti erano sessanta ma dieci non erano stati accettati: qualcuno solo perché non aveva la cucina funzionante…) assatanate che iniziano a dare gas a un miglio circa dal punto di partenza e sono fiancheggiate da questo pattugliatore capace di velocità allora assolutamente impressionanti (50 nodi) mentre sullo sfondo sfila la costa della leggendaria isola di Wight con le rive gremite sino all’inverosimile di gente e il cielo è pieno di aeroplanini e elicotteri di ogni tipo.

L’urlo delle gas turbine di “Brave Border” sovrastava il rumore di quelle migliaia e migliaia di cavalli mentre l’acqua era un ribollio unico: davanti allo Royal Yacht Squadron, che si trova proprio all’inizio della baietta su cui sorge Cowes, qualcuno sparò un colpo di cannone, in alto si accese un razzo e le barche aprirono tutto in un ruggito impressionante e indescrivibile: roba da pelle d’oca.

Io scattavo fotografie e, a tutta manetta, cambiavo rullini (solo 12 scatti per pellicola…) alla mia teleRollei: sparavo nel mucchio e non capivo niente. Bastarono pochi minuti perché il gruppo si sfilacciasse. In testa c’erano i fratelli Charles e Jimmy Gardner con il loro magico, straordinario “Surfury” (costruito in lamellare marino da Souter a Cowes sulla lunghezza di 36’, cioè 10,97 metri) che disponevano della spinta di due Daytona a scoppio da 550 cv ciascuno montati, per la prima volta su una barca offshore, su un unico asse (per ridurre il più possibile il “drag”).

Al loro fianco, Charles e Jimmy avevano il “Brave Moppie” di Dick Bertram, un 38’ disegnato da Ray Hunt, costruito negli Usa (nei cantieri di Dick) e spinto da una coppia di diesel Cummins da 550 cv ciascuno. Poco dietro filavano, ma già distaccati di un minuto dopo 8 miglia e di due dopo 16 miglia di gara, l’americano Merrick Lewis con “Thunderbird” (un Formula), quindi “Thunderfish”, “Tramontana” e “Alto Volante”. Condizioni del mare? Nella Lyme Bay, il tratto più duro: vento forza 7 e mare in proporzione.

Vinse Dick Bertram. Impiegò 4 ore e 58 minuti tenendo una media di 40 mph (poco più di 35 nodi). “Surfury”, dopo esser stato a lungo in testa, ebbe una noia meccanica che sembrava irreparabile e iniziò a rientrare, tornando lentamente verso Cowes ma, dopo una mezzora di traffici sottocoperta, il suo meccanico riuscì a riparare il guasto e la barca invertì nuovamente la rotta e riprese la corsa. Finì terza, alle spalle di Lewis e a 20 minuti dal primo. I quotidiani inglesi, il giorno dopo, lo misero in prima pagina con un solo aggettivo: “fab” che sta per “fabolus”, favoloso.

Vinse Dick Bertram. Impiegò 4 ore e 58 minuti tenendo una media di 40 mph (poco più di 35 nodi). “Surfury”, dopo esser stato a lungo in testa, ebbe una noia meccanica che sembrava irreparabile e iniziò a rientrare, tornando lentamente verso Cowes ma, dopo una mezzora di traffici sottocoperta, il suo meccanico riuscì a riparare il guasto e la barca invertì nuovamente la rotta e riprese la corsa. Finì terza, alle spalle di Lewis e a 20 minuti dal primo. I quotidiani inglesi, il giorno dopo, lo misero in prima pagina con un solo aggettivo: “fab” che sta per “fabolus”, favoloso.

E io? Io, a circa metà gara, capii che se volevo vederla tutta quella gara avrei rischiato di rientrare in Italia a piedi. Così me ne andai dall’ufficiale che comandava “Brave Border” e gli dissi che dovevo assolutamente e anche “immediatly” scendere a terra… Mi guardò come se fossi pazzo. “Immediatly”, ripetei convinto. Mi guardò molto molto a lungo. Non so cosa lo convinse: se la mia faccia disperata o l’idea di liberarsi di un personaggio così pericoloso. Diede un ordine secco all’ufficiale di rotta e in pochi minuti mi scaricò sul molo del porticciolo dell’isola di Portland Bill. Da qui con vari mezzi di fortuna e, alla fine, in autostop raggiunsi a Hamble i miei compagni d’avventura che nel frattempo avevano messo lo sfortunato “Ulixes” sul camion: la sera eravamo nuovamente sul ferry che da Dover ci riportava in Francia. Nessuno di noi aveva più un ghello in tasca tranne pochi penny: li infilammo in una “slot machine” del traghetto, unimmo tutte le mani sulla maniglia e, chiudendo gli occhi, tirammo la fatale leva. Il lungo tintinnio della cascata di soldini vinta ci garantì un’altra cena a base di “fish & chips”. Come si suol dire: erano anni duri, quelli. Ma che gara avevo visto, ragazzi!

Come? Dite che sono stato un po’ partigiano con Levi? Ecco cosa ho testualmente scritto nel lontano 1965 a conclusione della cronaca di quella stupenda prova offshore:

La Cowes-Torquay premia, oltre che il vincitore assoluto, anche gli scafi più completi, con il miglior indice di performance, più eleganti, meno “divoratori di carburante” eccetera. Il “Trophy Best All Rounder” e quello “Fuel Economy” sono stati vinti dalla scafo “Poseidon” progettato da Renato Levi; il concorso d’eleganza dall’imbarcazione “Corsair”, progettata da Renato Levi; il “Boac VC 10 Trophy” (che premia lo scafo più veloce nelle prime 58 miglia di gara) è stato vinto da “Surfury” progettato da Renato Levi; mentre infine il “Trophy Production Class C”, concorso riservato a scafi di serie (sino a 24’ al galleggiamento e con motori di serie il cui costo non superi complessivamente le 1.500 sterline) è andato all’imbarcazione “Mister Smith II°” anch’essa progettata da Renato “Sonny” Levi. Basta?

Appunto: basta?

Altomareblu – Tutti i diritti riservati. Note Legali

Grazie Antonio per questa splendida storia di vita vissuta negli anni in cui una macchina fotografica faceva solo 12 foto…

Ho visitato Cowes ma solo grazie alle tue parole posso ora immaginare tutte quelle scie bianche…

Grazie!

Cristian Scagnelli

Come al solito, i resoconti storico/nautici di Antoniol Soccol, sono assolutamente avvincenti.

Ogni volta che leggo uno dei suoi articoli, mi sento coinvolto dalla sua prosa.

L’umanità con cui vengono rappresentati i fatti risalenti a parecchie decine di anni orsono e narranti la storia ed i relativi aneddoti riguardanti gli albori delle gare offshore, i loro protagonisti e le loro “creazioni” (unità) ha dell’incredibile… mettendo in risalto le enormi difficoltà tra cui si dibattevano i “protagonisti” e che solo la loro estrema passione poteva far superare.

Gli articoli sulla storia nautica scritti da A.S. su quegli storici anni, se collegati tra loro sembrano un “romanzo d’appendice”, eppure, ogni articolo può anche essere considerato come una puntata a sé stante, passando tranquillamente da una all’altra senza soluzione di continuità.

In questa “puntata”, viene citata anche la prima gara effettuata da “Surfury”, un’imbarcazione dalle linee assolutamente innovative e rivoluzionarie, un vero prodigio per la tecnica dell’epoca.

Questa imbarcazione, come racconta A.S., alla sua prima apparizione (1965) non riuscì a primeggiare per sopraggiunte noie meccaniche, riuscì ugualmente a raggiungere un onorevolissimo 3° posto, dimostrando comunque, la sua superiorità, il 1967 e 1968 furono gli anni dei successi indiscussi di “Surfury” che lo inserirono nell’Olimpo dell’offshore.

Nel 1970 a cinque anni dalla sua costruzione “Surfury” partecipò nuovamente alla Cowes-Torquay, arrivando al terzo posto, e la stampa specializzata, decretò che era ancora la “più bella barca del mondo”, anche se con qualche anno sulle spalle.

Dopo quella gara, i proprietari fratelli Gardner, la ritirarono dalle competizioni.

Da anni “Surfury” fa bella mostra di sé essendo esposta nel National Motorboat Museum a Basildon (Essex).

A tal proposito, mi è giunta voce che l’area dove sorge il National Motorboat Museum a Basildon (Essex) dovrà essere destinata ad altra utilizzazione.

Quindi la mia domanda ad Altomareblu è questa: “dove sarà trasferito “Surfury”, pietra miliare dell’offshore internazionale? Avete qualche notizia in merito?”

Cordialmente,

Tito.