La barca a vela che superò il treno

di Antonio Soccol

Il cantiere della “IAG Nautica”, nella seconda metà degli anni Settanta, si trovava sull’ultimo lembo di terraferma della gronda lagunare di Venezia. In realtà era un immenso capannone costruito, prima della guerra, per il raddoppio di quel ponte della Libertà che collega Mestre con Venezia.

(La città storica è sempre stata isolata dalla terraferma, finché nel 1841 cominciarono i lavori per la costruzione del ponte ferroviario per raggiungere la stazione di Santa Lucia. I treni arrivarono a Venezia a partire dal gennaio 1846. Per poterla raggiungere in auto si dovette aspettare il 1933, quando Mussolini inaugurò quel “ponte della Libertà”, lungo 4 chilometri, che appunto unisce la terraferma con la Serenissima.)

La IAG Nautica non era però nata là. Sarà il caso di ricordare che l’acronimo I.A.G., deriva da “Industrie Armadi Guardaroba”, una fabbrica di mobilio da casa che si vendeva a prezzi piuttosto popolari in scatola di montaggio. Una sorta di Ikea ante litteram. A fondarla, questa società per azioni, era stato un certo signor Bon che ne aveva ricavato notevoli guadagni nei primissimi anni Settanta.

Appassionato di nautica, Bon, successivamente, aveva aperto anche una società a responsabilità limitata per la produzione di imbarcazioni in compensato marino. Capomastro era Gianni Vizianello che diede nomi ai primi modelli sfruttando l’iniziale del suo cognome: V1, V2, V3 e V4.

Erano tutti scafi con carene a V e il maggiore aveva una lunghezza max ft di circa 10 metri.

A metà degli anni Settanta le cose, dal punto di vista economico, iniziarono a non andar del tutto bene alla IAG spa e, per realizzare, il signor Bon mise in vendita la srl finalizzata alla produzione di imbarcazioni. L’acquistò Nani Sartorio: trasferì subito l’impianto produttivo proprio in quel capannone in riva alla laguna che, moltissimi anni prima era servito come “base” per il raddoppio del ponte della Libertà e che, al momento, era in totale disuso. C’erano alcuni modelli di V4 in fase di costruzione e di allestimento e così, inizialmente, l’attività della nuova gestione si concentrò su questi. Poi Sartorio venne al Salone Nautico di Genova del 1976 e mi disse: “Temo che la nostra gamma sia un po’ obsoleta e soprattutto mi chiedo se convenga ancora produrre in legno o non sia il momento di pensare alle costruzioni in vetroresina. Inoltre mi piacerebbe fare qualcosa di “nuovo” davvero. Hai qualche idea in merito?”

Il mio guaio è che di idee ne ho sempre… così lo sfidai: “Vuoi davvero fare qualcosa davvero “nuova”? Te la senti di fare un prototipo di uno scafo mai realizzato al mondo?” Lo sciagurato rispose. E neanche mezza giornata dopo eravamo tutti seduti attorno ad un tavolo: Nani Sartorio, Renato “Sonny” Levi, Franco Harrauer (i due, all’epoca, lavoravano in tandem) e io.

Dal 1972, cioè già da quattro anni, Levi stava pensando ad un motorsailer planante, cioè ad una barca che potesse navigare bene sotto vela e altrettanto bene (ma “bene” veramente) a motore. Ne aveva parlato spesso con alcuni amici giornalisti sia inglesi che italiani (io) e talvolta persino con qualche cantiere, ma con questi ultimi era sempre mancata “l’occasione” giusta. Sartorio, invece, decise seduta stante: “Facciamola questa barca che non esiste”, disse. Poche ore dopo venne “arruolato” anche Alex Carozzo, il primo navigatore “solitario” italiano, che si assunse l’incarico dell’allestimento velico.

Inesorabilmente il modello si chiamò “V5” anche se nel frattempo Vizianello aveva lasciato la Iag Nautica.

Il prototipo venne realizzato in lamellare marino e fu costruito a regola d’arte da Renato Novo, un bravissimo mastro d’ascia di Murano, già in pensione ma con una straordinaria esperienza.

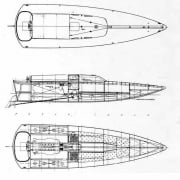

La prima ipotesi di progetto prevedeva una lunghezza ft di 35’ (10,67 m) ma alla fine prevalse una dimensione maggiore: 39’ (11,90 m) fuoritutto.

E questo fu un clamoroso errore. Non tecnico. Di marketing. Era comunque troppo piccola quella straordinaria novità. Il target commerciale di riferimento era stato identificato nei professionisti (medici, avvocati, manager eccetera) che il lunedì mattina, caschi il mondo, devono essere al loro posto di lavoro in città spesso lontane dal mare (Milano, Torino, Bologna eccetera).

E questo fu un clamoroso errore. Non tecnico. Di marketing. Era comunque troppo piccola quella straordinaria novità. Il target commerciale di riferimento era stato identificato nei professionisti (medici, avvocati, manager eccetera) che il lunedì mattina, caschi il mondo, devono essere al loro posto di lavoro in città spesso lontane dal mare (Milano, Torino, Bologna eccetera).

Gente, insomma, che, in barca a vela e durante la fine di un week end, non poteva permettersi il lusso di rientrare nel porto di armamento a velocità di tartaruga in caso di bonaccia tradita… Si pensava, altresì, che questo tipo di clientela potesse apprezzare, senza troppa puzza sotto al naso, la bellezza dell’andar a vela e la comodità di filare, a gentile richiesta, oltre trenta nodi sotto la spinta di un bel paio di dieseloni.

Altro errore clamoroso. Chi fa vela non vuol sentir parlare di dieseloni e chi invece apprezza la velocità di uno scafo a motore non ha alcuna voglia di faticare con drizze, scotte, winches, rande, fiocchi, tormentine, spinnakers eccetera.

La natura umana è bizzarra: è capace di inventare il caffè-latte, il gin-tonic, il whisky-soda e perfino il Cuba libre (Rum & CocaCola), insomma “compromessi” fra cose diverse, ma spesso si rifiuta di accettare novità radicali perché… Beh, perché sono di “compromesso”. Questo a meno che non diventino “di moda”.

Se il V5 fosse stato progettato e costruito sulla lunghezza di 20 metri o più, avrebbe titillato l’interesse di personaggi come l’avvocato Gianni Agnelli e sarebbe diventata una barca “magica” e di gran moda… Su scafi di quelle dimensioni la fatica delle vele viene, infatti, lasciata all’equipaggio e il brivido della buona velocità non guasta mai. Invece…

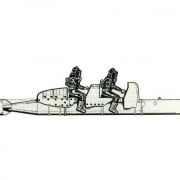

Quando il prototipo venne varato nessuno sapeva se avrebbe funzionato ma le qualità di progetto ispiravano fiducia. Le primissime prove si fecero a motore. Sotto la spinta di due Aifo CP3SM da circa 240 cv ciascuno, collegati con due trasmissioni Levi Step Drive con eliche di superficie, la barca planava con assoluta facilità e filava ben oltre i 30 nodi.

Sul ponte della Libertà, i viaggiatori dei treni che da Mestre trotterellavano sino a Venezia, si videro superare da una barca a vela con un albero di 10 metri di altezza e due belle ragazze in bikini a prua… “Sembra un pesce volante”, disse una delle due ragazze e poiché, fresca di studi, sapeva anche di latino, propose: “Perché questa barca non la chiamate “Exocetus volans” che vuol dire appunto pesce volante?” . E così fu.

“Venezia non finisce mai di stupire” disse qualcuno. In effetti il canale lagunare sul quale si effettuavano le prove era (è) proprio parallelo al lungo ponte auto-ferroviario e “ingaggiarsi” con il treno rapido Milano-Venezia divenne un giochino divertente.

Poi ci furono le prove sotto vela. Tranne quando tira la bora, è raro che nella laguna di Venezia ci sia un “bel vento fresco”. Fu giocoforza accontentarsi di uno scirocco marcio annaffiato da pioggerellina sporca. Eravamo a bordo in cinque per quella prova: Alex Carozzo, Giulia d’Angelo (già titolare della famosa e prestigiosa libreria “Il Mare” di Roma), Lucy Pittan (che, assieme a Marisa Gagliotta, aveva composto il primo equipaggio interamente femminile della storia dell’offshore italiano), Luisa Filippini (compagna di Alex) e il sottoscritto. Per cercare un po’ di aria fresca ce ne andammo dalle parti di Punta Sabbioni e poi, fuori dalla laguna, in mare aperto. Ma lo scirocco rimase tale.

Imbarcammo i 700 litri di acqua di mare nelle apposite casse di zavorra strutturali ricavate a centro barca nel V della carena, calammo la deriva mobile e mettemmo a riva randa e fiocco: “Exocetus volans” portò il suo speedometro a sfiorare gli 8 nodi risalendo di bolina 30 gradi… Se qualcuno sa di vela, deve ammettere che erano (sono) ottime performance per uno scafo con carena a V profondo (23° di diedro a poppa), pattini longitudinali da prua a poppa e l’attrito di due sberle di eliche da 650 mm di diametro (per buona fortuna erano di superficie e quindi stavano nell’ombra dello step).

Eravamo tutti molto soddisfatti. Difficile pensare che una “novità” del genere, al suo esordio, potesse avere risultati migliori.

Si organizzò una conferenza stampa alla quale vennero invitati i giornalisti di tutte le testate nautiche nazionali e anche di alcuni importanti quotidiani: si svolse all’hotel Cipriani all’isola della Giudecca, a poche centinaia di metri da dove c’era una base misurata ufficiale della FIM –UIM.

Nani Sartorio, Renato “Sonny” Levi, Franco Harrauer e Alex Carozzo illustrarono le caratteristiche dello scafo e le sue novità. Ci furono, naturalmente, moltissime domande. Antonio Fulvi (straordinario giornalista nautico), per esempio, volle sapere perché non si era optato per un piano velico con due alberi (yawl). Gli rispose, con una frase diventata poi celebre, Carozzo: “Non volevamo avere tutti quegli spaghi, spaghetti, intrighi, ostreghe e madone, che quel tipo di armamento comporta…” (Alex è nato a Genova ma sin da quando aveva pochi mesi è vissuto a Venezia e parla dunque anche quella… lingua così espressiva)

Harrauer dichiarò che si stava studiando anche una “trazione a vela “ basata su un aquilone di consistenti dimensioni. Sembrò una follia nella follia. Era solo lungimiranza… Circa venti anni dopo, infatti, una ragazzina francese traversò in solitario l’Atlantico con uno scafo trainato proprio da un “kite”.

Harrauer dichiarò che si stava studiando anche una “trazione a vela “ basata su un aquilone di consistenti dimensioni. Sembrò una follia nella follia. Era solo lungimiranza… Circa venti anni dopo, infatti, una ragazzina francese traversò in solitario l’Atlantico con uno scafo trainato proprio da un “kite”.

E la cosa oggi sarebbe facilissima viste le tecnologie costruttive raggiunte dagli aquiloni e impiegate in quello sport, inventato nel 1998 da Manù Bertin, che si chiama “flysurf” o “kitesurf” e che consiste nel farsi trainare sopra al mare con ai piedi una tavola tipo surf e in aria, appunto, da un aquilone di notevoli dimensioni.

Subito dopo le chiacchiere si passò ad una prova pratica. Prima a motore e, sulla base misurata FIM/UIM, “Exocetus volans” filò 33 nodi. Poi a vela e, in bacino San Marco, proprio davanti al Palazzo Ducale, c’era uno spiffero di vento che consentì di sparare (si fa per dire) anche lo spinnaker. Ma giusto per fare le fotografie perché i segnavento manco si drizzavano… e non dico che le gondole ci superassero in velocità ma insomma. Però come si fa ad andare a vela se vento non ce n’è?

Proposi di portare “Exocetus” a Porto Cervo, magari in occasione della, allora importante, “Sardinia Cup” e di cimentarsi con quei bei levrieri del mare. Il cantiere però aveva fretta di passare alla produzione in vtr e la mia proposta non venne accettata: lo scafo venne disarmato e utilizzato come stampo per la plastica… Al successivo Salone nautico di Genova, Agnelli (inteso come “avvocato Gianni”) venne a guardarsela, confabulò un po’ con Levi, con Harrauer e con me e poi emise il suo drammatico verdetto: “Interessante ma troppo piccola per me”. Fu allora che mi resi conto del maledetto errore di marketing che s’era fatto…

In breve: non se ne vendette neppure una. Nani Sartorio, coprì il prototipo con un telo di nylon, lo mise su un prato e, saggiamente, cambiò attività dedicandosi ad una storica azienda veneta che produceva pregiati superalcolici… Grappa e brandy sono l’ideale per dimenticare, no? E poi, non deve essersela nemmeno tanto presa a male se, qualche anno dopo, ha persino sposato mia sorella…

Passarono gli anni. Tanti. Nel 1991 qualcuno mi volle alla direzione di una rivista particolare che stava per nascere. Si chiamava “No Limits world” e doveva raccontare tutte le imprese dell’estremo: da chi traversa, in solitario, il Pacifico a remi (Gerard D’Aboville) a chi si nuota (sempre in solitario) tutto l’Atlantico dalle isole di Capo Verde alle Antille (Guy Delage), da chi prova a scalare tutti gli “ottomila” della Terra senza ossigeno (Hans Kammerlander) a chi in apnea sprofonda negli abissi del mare oltre i 100 metri (Pipìn, Pellizzari eccetera), da chi percorre in solitario (a piedi o in barca) tutto il giro dell’equatore (Mike Horn) a chi scala l’impossibile (Manolo) e infine a chi imita Icaro e, purtroppo, anche la sua sorte (l’impossibile, inimitabile, unico Patrick De Gayardon). Gente tosta, insomma.

Una rivista così non esisteva al mondo. La faccenda professionalmente perciò mi intrigava (sempre avuto la mania di fare quello che gli altri non fanno, io…) ma avevo anche giurato a me stesso che non avrei più fatto il direttore di giornali… Ovviamente i giuramenti sono fatti per esser traditi. Così per mettermi l’animo in pace, condizionai la mia accettazione a quegli editori, al fatto di rimettere in ordine “Exocetus volans”, partecipare prima alla Venezia Montecarlo a motore e poi fare la traversata dell’Atlantico a vela. Se dovevo vivere di “no limits” tant’era iniziare a farlo… Ero, in cuor mio, sicuro che mi avrebbero riso in faccia. Mi dissero, invece, di sì perché “per fare una rivista che parla di matti, ci vuole un direttore matto…”. E pensare che da giovane volevo fare lo psicoanalista, io.

Una domenica d’autunno chiesi al mio amico “Sonny” Levi di accompagnarmi a valutare quel prototipo di motorsailer planante che, tristissimo, giaceva su un prato di erbacce da più di due lustri. Si trovava da qualche parte sulla strada che da Venezia va verso Trieste. Quando arrivammo era l’ora di pranzo e non c’era anima viva nel raggio di chilometri. Il telo di nylon se l’era portato il vento. I ladri, con il “piede di porco”, avevano divelto tutta la strumentazione creando ferite alla tuga. I motori erano da buttare: ghiacciati dentro. Ma tutto questo non mi scoraggiò e “Sonny” Levi convenne: “Se l’opera viva è in ordine, la barca è recuperabile”, disse.

Non avevamo altro strumento per “saggiare il legno” che il mio tagliaunghie: sapete quei “trim” che si comprano per pochi soldi dal tabaccaio… Beh, all’interno, quegli aggeggi hanno una sorta di limetta che termina con una punta aguzza. “Sonny” partì da prua a poppa e “provò” con quello strumento tutta la carena dello scafo, centimetro per centimetro. “E’ perfetta”, sentenziò alla fine scivolando agile fra un’elica e la pala del timone e aggiunse :

Quel Renato Novo l’ha costruita proprio benissimo questa barca.

Deglutii, respirai a fondo, inghiottii una piccola parte di quella lisca (di rabbia) che avevo in gola da più di dieci anni e mi misi immediatamente in contatto con Giorgio Tognelli, l’armatore (nonché primo pilota) di “Arcidiavolo” con il quale avevo vissuto tante avventure nel mondo dell’offshore. “Portala a Bellaria, nel mio capannone: Giuliano può farti tutti i lavori che vuoi” mi disse quel fraterno e generoso amico.

Ci mise quasi dieci giorni per fare quel tragitto di poche centinaia di chilometri, “Exocetus”: issato da una semovente su un camion doveva viaggiare come “carico speciale” con la scorta della polizia stradale. Ma c’erano i soliti “vasti banchi di nebbia”, tipici della pianura padana e quindi la carovana procedeva a velocità di lumaca. Finalmente raggiunse il capannone di Tognelli dove Giuliano Zannoni e la sua banda iniziarono i lavori di demolizione di ciò che era guasto e quelli di restauro.

Levi mi studiò l’installazione di due nuovi motori: scelsi i Man, marinizzati allora dalla Nannidiesel, che sviluppavano circa 270 cv. Cambiammo assi (maggior diametro vista la maggior spinta dei motori) e eliche (maggior passo).

Aggiungemmo un generatore e un desalinizzatore (per “fare” l’Atlantico…). Fu giocoforza sacrificare i serbatoi della nafta che erano strutturali ma troppo piccoli per sostituirli con due in acciaio da 600 litri ciascuno. Si lavorò duro tutto l’inverno e la primavera.

E il 7 luglio del 1992 “Exocetus volans” tornò a mare.

Lo varò con la sua gru tutta gialla (quella gloriosa del circolo nautico Bellaria) Davide, detto Patroclo e poi Giorgio Acquaviva assieme a Daniele, portarono la barca all’Arsenale di Venezia dove si facevano le verifiche tecniche degli scafi iscritti a quella straordinaria galoppata su tutti i mari d’Italia: oltre duemilacinquecento miglia dalla Serenissima al Principato di Monaco. Il Comitato organizzatore fu leggermente perplesso nel trovarsi a valutare uno scafo a vela con guida tramite una ruota da un metro di diametro e una spinta di 540 cv… ma fece buon viso… Ci misero nella categoria T che sta per “turismo” e avevamo il numero 7. Così a prua dipingemmo, veloci veloci, un grande T 7 su entrambi i lati.

Erano in molti sulle rive dell’Arsenale che guardavano e ridevano sotto ai baffi vedendoci indaffarati attorno a quello strano barcone. Ma qualcuno di più educato venne e disse: “Me la fai visitare?”. Rimasi interdetto perché gli interni erano vuoti: niente materassi sui letti, niente stoviglie, solo qualche mezza dozzina di bottiglie di acqua minerale e un paio di stecche di sigarette. Non c’era stato il tempo per provvedere a questi inutili dettagli… Il signore educato rimase a bocca aperta: “Incredibile, stupenda”, disse e se ne andò grattandosi la testa. Mai capito se mi avesse preso in giro o se lo pensasse veramente: aveva faccia pulita e non sembrava un ragazzaccio.

L’equipaggio era un “fritto misto” di qualità: il mio “secondo pilota” era Alfredo Micheletti le cui esperienze offshore con “Ulixes” e “Dart” mi sarebbero ben state utili. C’era la sua fidanzata d’allora (Cristina), la mia fidanzata d’allora e di oggi (Antonella), completavano la truppa: Daniele (il braccio sinistro di Giuliano) e Rossi (un bravissimo meccanico messomi a disposizione dalla Nannidiesel). Era tutto organizzato per bene: un furgone officina sempre della Nannidiesel ci avrebbe raggiunto ad ogni tappa con pezzi di ricambio, olio eccetera… Durante la notte i due meccanici avrebbero fatto un bel ceck ai due propulsori per garantirne le performances.

La partenza venne data alla mattina del 10 luglio, davanti all’hotel Excelsior del Lido di Venezia. Città d’arrivo per la prima tappa: Pescara, 230 miglia più a sud. Pioveva. Pioveva a dirotto da giorni. E il mare era incazzato. Davvero.

Pronti, razzo rosso, via. Un minuto. Bastò un minuto per veder sparire all’infinito i “mostri” da duemila, tremila cavalli. E furono sufficienti due minuti per vedere come microscopici puntini all’orizzonte gli scafi da mille cavalli.

Dopo tre minuti eravamo soli, assieme a un bel motoscafo del cantiere Serenella di Murano spinto da un paio di Volvo Penta di potenza analoga a quella dei nostri Man. Ma dietro c’erano parecchie barche, proprio quelle di quei signori che, il giorno prima, se la ridevano sotto ai baffi. Chissà, forse erano solo prudenti. Io invece ero a tutta manetta perché se sei in gara devi spingere… altrimentio che gara è? La velocità era attorno ai 35 nodi, a pienissimo carico…

Dopo tre minuti eravamo soli, assieme a un bel motoscafo del cantiere Serenella di Murano spinto da un paio di Volvo Penta di potenza analoga a quella dei nostri Man. Ma dietro c’erano parecchie barche, proprio quelle di quei signori che, il giorno prima, se la ridevano sotto ai baffi. Chissà, forse erano solo prudenti. Io invece ero a tutta manetta perché se sei in gara devi spingere… altrimentio che gara è? La velocità era attorno ai 35 nodi, a pienissimo carico…

L’equipaggio si lamentava che non c’erano sufficienti “tientibene” dove aggrapparsi: le mani di Antonella iniziarono a sanguinare. Io picchiavo il melone su un roll bar che, nella fretta, era stato montato troppo basso per la mia statura: fortuna che avevo un signor casco. Ma, in compenso, “Exocetus volans” la sua parte la faceva benissimo.

Vidi che il motoscafo di Serenella teneva una rotta troppo sotto costa e lo lasciai andare per la sua strada. Cercavo di intravedere, fra una ondata e l’altra e la pioggia che colando dentro alla visiera del casco la appannava tutta, la grande ciminiera che segnala la punta estrema del delta del Po. Finalmente apparve in mezzo a tutto quel grigio orrendo. Capii che ero nella rotta giusta. Del motoscafo con i Volvo nessuna traccia.

Poi arrivò un elicottero: non aveva un portello e si vedeva appeso nel vuoto un fotografo. Scattò una dozzina di immagini in sequenza e poi, benedetto lui e la sua mamma…, ci fece il segno di “buona fortuna”. Non ebbi in tempo a incrociare le dita. “Exocetus” volò su un’onda che i giornalisti della televisione avrebbero certamente chiamato “anomala” (giuro) e poi si schiantò all’altezza della sesta ordinata di calcolo su un tronco che c’era dietro. Veniva dal Po trascinato dalla pioggia di quei giorni, quell’albero: rotolò verso poppa e strappò di netto un flap.

Il botto era stato duro duro. Il fracasso, una freccia al cuore. Tolsi il gas, misi in folle e aprimmo la sala macchine mentre Rossi coraggiosamente (per via del freddo cane che c’era, ed eravamo in luglio!) si buttava a mare per controllare lo stato della carena.

Il serbatoio di sinistra si era staccato netto dai suoi supporti e aveva picchiato l’interno della carena (le barche in lamellare non ha ordinate). “Un pattino si è scardinato di brutto e penzola, un altro è fortemente scheggiato, il flap sinistro non c’è più” sbuffò Rossi risalendo a bordo. “Signori, la gara è finita”, dissi.

Chiusi il tubo della nafta del serbatoio sinistrato, misi in motori avanti al minimo e feci rotta su Cervia. Antonella si infilò nella cabina di prua e si addormentò a paglioli.

Qualche ora dopo ci informarono che un altro concorrente con una barca nuovissima in vtr, nella stessa zona del nostro incidente, era affondato in cinque minuti: quello scafo aveva a bordo un giornalista de “La Gazzetta dello sport” che il giorno dopo raccontò il suo dramma. “Abbiamo avuto giusto il tempo di buttare a mare la zattera autogonfiabile di salvataggio e poi di tuffarci per raggiungerle… e la barca non c’era già più”, scrisse. No, tanto per dire… ché c’è gente che crede che uno scafo in vtr sia meglio (più resistente) di uno in lamellare…

Noi, invece, nel porto canale di Cervia veniamo subito avvicinati da una barca con le insegne di una Autorità (fate voi) “Ma che gentili”, penso. E invece: “Patente e libretto” chiede duro e deciso, il signore in divisa. “Vaffanculo” gli ho risposto. Altrettanto duro e deciso. Ci ha guardato tutti, uno per uno, pensieroso. E poi se n’è andato.

Subito dopo qualcuno che conta moltissimo mi ha chiesto un giuramento. L’ho fatto. E così, da quel giorno, “Exocetus volans” è diventata una normale barca da crociera. E tale è ancora oggi, sedici anni dopo. Ha coperto migliaia di miglia marine, ha sopportato i miei umori e tante “sburianate” del mare: nell’Adriatico, nello Jonio e nel Tirreno.

A settembre compirà i suoi primi 31 anni ma sembra in grado di reggerne almeno altrettanti. Almeno, così mi ha detto ieri, quando l’ho varata dopo le classiche manutenzioni di primavera…

E io, io ci credo.

Altomareblu – Tutti i diritti riservati. Note Legali

Ma finalmente!

Avevo 20 anni la prima (ed ultima) volta che vidi le foto del vostro prototipo. Ne rimasi affascinato, mi son sempre chiesto che fine avessa fatto quel progetto. Beh sono arrivato qui per caso navigando (sic) per il web. Finalmente ora lo so!

Bravi, bravi, bravi, br… (da ripetere sino allo sfinimento)

Ugo

Questo blog è sì dedicato alla progettazione di Renato “Sonny” Levi ma questo non significa che il famoso progettista possa dare risposte dirette ai lettori.

In quanto armatore della barca dei suoi sogni mi permetto di suggerirle molta attenzione per un progetto in autocostruzione: non è materia semplice e facile per neofiti. Ma se lei se la sente e ha capacità e nozioni sufficienti, perché non tentare?

Auguri,

Antonio Soccol

Un sogno nel cassetto…

da quasi due anni provo a disegnare quello che lei ha fatto 30anni fà, complimenti.

crede sia possibile creare un disegno per l’autocostruzione?

Caro Bruno,

“Exocetus volans” non avrebbe alcuna difficoltà a navigare nuovamente a vela. Certo, con l’occasione, si potrebbe mettere un armamento velico più moderno: avvolgi fiocco, avvolgi randa (?) ma, tecnicamente, nulla osta.

L’unica variante subita (motori a parte e comunque ininfluenti sotto vela) è che, una piccola parte dello spazio riservato al serbatoio centrale di zavorra di acqua di mare, è stata occupata dal contenitore delle acque nere che, per esser cittadino serio, ho installato cinque anni or sono. E’ un accrocco inutile perché su “Exocetus” il wc non si usa… Mai. (E non chiedermi perché: basta un po’ di fantasia…) Ma, giustamente, la legge che deve esser eguale per tutti, lo vuole.

Insomma, la barca può tornare a esser “motorsailer” quando l’armatore lo deciderà. Solo che l’armatore ha una compagna che non ama la vela… mentre l’armatore ama la sua compagna. Fine del problema e senza alcun bisogno di serenase.

Alle Eolie in luglio. Mah? 50% di probabilità: dipende dal lavoro, qui a Milano. Vedremo.

Auguri per il “sperimento” con il tender. Tienimi informato.

Ciao, Antonio

PS: sai che ieri sera mi son fatto un piatto di spaghetti (no, erano penne rigate) alle alici e pecorino? Merito tuo… Ah, questi strizzacervelli come ti influenzano!

Caro Antonio, mi erano sfuggite le tue risposte, preziose ed esaustive come sempre.

Visto che sono in vena di proposte più o meno indecenti (e un po’ deliranti), perché non provare a far navigare nuovamente a vela l’Exocetus?

Penso anch’io che le carene concepite per il motore vadano bene anche a vela. Ho un vecchio tender a chiglia rigida che sto convertendo alla vela con un rig di un windsurf.

Già prefiguro i “salaci commenti” degli amici di Anzio in occasione del varo. Penso di battezzarlo “Spirit of Exocetus” o più semplicemente “Serenase” dal nome di un noto ed efficace neurolettico che si usa in psichiatria per il trattamento dei disturbi psicotici.

A fine luglio dovrei essere alle Eolie. Se ci sei ti cerco.

Un caro saluto.

Bruno

Caro Bruno,

rileggendo la mia risposta mi accorgo d’esser stato un… po’ brusco. Scusami. Ero incazzato nero perché da 15 giorni avevo la connessione web incimurrita e non riuscivo assolutamente a lavorare.

Mi chiedevi delle casse d’acqua. Sì. Erano due serbatoi strutturali inseriti nel V di carena a centro barca: ciascuno dei due teneva 350 litri.

Si caricavano d’acqua di mare semplicemente aprendo due valvole che lavoravano su due tubi (circa 10 cm di diametro) con presa a mare sullo specchio di poppa, sotto alla linea di galleggiamento. Per svuotarle, quelle casse di zavorra, bastava mettere la barca in assetto di ricerca di planata e in pochi minuti si scaricavano per dinamica. Un trucco stracollaudato nelle barche offshore degli anni Sessanta e poi razionalizzato anche successivamente da Buzzi che nei suoi cat (quelli del team offshore Cigala & Bertinetti) riempiva le casse di zavorra poste a prua con l’acqua di scarico dei motori mentre li scaldava prima del via, portava quindi gli scafi in planata (il solito maledetto rapporto difficile con la coppia dei propulsori diesel) e poi svuotava le casse aprendo le valvole…

Oltre a questa “zavorra” potenziale, “Exocetus volans” disponeva del peso dei due diesel (prima Aifo e poi Man), di quello dei serbatoi nafta (anche loro strutturali e molto bassi in carena) e infine del serbatoio di acqua dolce (150 litri) posto a prua sotto al letto a V della cabina …diciamo “armatoriale”.

Come vedi non mancavano i chili… Certo, non erano sul bulbo ma comunque erano sufficienti.

Per quanto riguarda la navigazione a vela con mare formato, come ben sai, Ray Hunt aveva studiato, nel 1958, le prime sue carene a V profonda proprio per le barche a vela… Poi aveva conosciuto Dick Bertram, avevano fatto il primo “Moppie” che aveva stravinto la gara offshore Miami-Nassau avendo a bordo un giornalista del settimanale “Sport Illustrated”.

L’articolo che uscì a resoconto di quella fantastica vittoria lanciò il cantiere Bertram ai vertici mondiali e il nome di Raymond (detto “Ray”) Hunt in orbita. Ma, comunque, le carene a V profondo, se studiate bene vanno ottimamente anche a vela.

Del progetto di Stefini ho solo letto qua e là commenti contrastanti. Non ho mai visto la sua creatura e quindi non ne penso proprio nulla. Come da sempre, finché non vedo e non provo personalmente, non parlo.

Spero di esser stato più esaustivo.

Ciao, Antonio

Caro Bruno,

ma va… I pannelli fotovoltaici non si mettono più sul ponte ma su randa e fiocco. Aggiornati.

Le casse di zavorra? Beh, le avevamo inventate nei primi anni Sessanta per le gare offshore (Levi, Gagliotta, GB Frare): quelle su “Exocetus volans” (oltre quindici anni dopo) erano… ovvie.

Quanti strati di lamellare? Tre, sempre tre, mio caro, così come da “ricetta Levi”. Idem per la colla.

Navigato a vela con tempo cattivo? No, onestamente. Ahimè! Magari ci fossi riuscito: sarebbe stato stratosferico avere sotto al c… quel fenomeno di carena invece che quelle ciabatte che hanno le tradizionali barchette a vela.

Un caro saluto,

Antonio

@Laura,

grazie dei commenti.. non li vedi subito pubblicati perché devono essere “moderati” da uno degli amministratori del blog, questo garantisce una certa pulizia da eventuali azioni di spam che… garantisco sono migliaia a settimana.

Zio Rene; ci piacerebbe sapere di più di questa storia, che dici… ti va di raccontare?

A presto,

Alex

Grande Zio Reneeeeeeee che stava alle manette!!!

Sei troppo il migliore

baci :)

caro Antonio,

non ho dubbi sulle qualità dello scafo, un lamellare di quelle caratteritiche (quattro strati o tre? 25mm. di spessore come i Canav? Colla rossa o epossidica?) con due motori da trecento può sfiorare i 40 nodi. Con due diesel leggeri da 150-200 potrebbe farne 20-25, consumando 20 litri l’ora a 15 nodi.

Per me non sarebbe troppo piccola. Per me e tanti altri utenti umani del fine settimana sarebbe perfetta. Mi interessa l’attrezzatura velica e il piano di deriva. Le casse d’acqua svolgevano la funzione di ballast? (con 20 anni di anticipo sui tempi!!) Ha mai navigato a vela in condizioni serie? Non lo chiedo per scetticismo, ma per interesse.

Con la portanza che ha uno scafo a motore nella zona di poppa, quella barca poteva a mio avviso andare in surfing a 10 nodi se opportunamente invelata. Di bolina bisognerebbe variare un po’ le linee d’acqua e immergerla, (un serbatoio a prua come il G.50?).

Immaginatela oggi con albero girevole, gennaker e randa steccata come un 60′; poi tre ballast, dx, sx, e prua, pannelli fotovoltaici in coperta e motori elettrici calettati sui volani, anzi a sostituirli. Pacco batterie in chiglia, intorno al paramezzale.

La barca non è un’auto, d’accordo ma questa potremmo chiamarla “exocet prius”.

So che c’è un progetto di Stefini di Motorsailer planante, più sailmotor, forse, ma non so come va. Tu ne sai qualcosa? Un caro saluto.

Bruno.

p.s. me lo sentivo che in te c’era l’animo dello strizzacervelli!!