A Cartagena De Indias

di Antonio Soccol

Quella volta l’anno non iniziò a Capodanno. Quella volta cominciò martedí 12 gennaio, alle 11 di sera, nel ristorante “Divo – En la fontana di Trevi” di Cartagena de Indias, in Colombia.

Iniziò quando Antonella si alzò dal tavolo e, alternando con passo deciso le sue splendide gambe da gazzella, andò a fare pipí. Non era mai andata al bagno di un ristorante da quando aveva l’età della ragione. E in quel momento iniziò il nuovo anno. C’era stata naturalmente, giovedí 31 dicembre, una festa in Plaza del Sol a Madrid, la città capitale della Spagna. Ma il frastuono di migliaia di persone che speravano di essere allegre e quello dei botti e l’odore di zolfo dei fuochi d’artificio avevano confuso l’atmosfera e non era bastato mangiare l’uva per mitigare il freddo, senza mare, della lunga notte dell’altopiano della Meseta. Neanche in avenida San Martín al numero 2-147 di Cartagena de Indias c’è il mare. A quel numero civico c’è il ristorante “Divo – En la fontana di Trevi”, ma il mare, che poi è il Caribe, arriva proprio dietro, a meno di trenta metri. È per questo che lo senti respirare e spingere le sue ultime ondate nella galoppata finale verso la larga spiaggia colombiana.

Gabo mi aveva telefonato da Madrid: “Forse domani vengo a Milano e parliamo”, aveva detto. Il giorno dopo aveva richiamato: “Sono a Parigi: ti ritelefono”. Ed erano passati alcuni giorni. Una notte, poi, mi aveva detto: “Sono a Tokio: domani faccio un salto in Cina. Appena ne esco, se mi fanno uscire, ti chiamo”. Questa volta telefonò dopo una settimana: “Sono a Mexico City. Ho pensato: ci vediamo il 12 gennaio a Cartagena”. Meglio confessarlo subito: non lo sapevo nemmeno dove fosse la sua Cartagena. E cosí dissi: “Cartagena quale?”. “Cartagena de Indias, hombre”, mi rispose. Ma capí che non avevo capito. E aggiunse: “Non la conosci? Nessuno in Italia la conosce, ma poi gli italiani che la conoscono se ne innamorano. Per questo voglio che ci troviamo a Cartagena: perché è la piú bella città che ci sia.

Pensa che mi ha ispirato molti romanzi: soprattutto L’amore ai tempi del colera. C’è anche il miglior ristorante italiano fuori d’Italia e poi c’è un’altra cosa che è la più buona del mondo, sai. Ma quella te la scopri da solo”. Quando ti dice così un amico qualunque, puoi anche dirgli che hai da fare, ma quando ti dice così un premio Nobel, allora, non hai scelta: l’unica cosa che puoi fare è comprare i biglietti d’aereo. E quindi dire a Antonella che deve prendersi un mese sabbatico di descanso, dar una mano a preparar le valige e partire. Non puoi fare altro. E siccome Gabo, con il suo nome ufficiale di Gabriel José García Márquez, il Nobel, grazie anche al trionfale successo di Cent’anni di solitudine, lo ha vinto già nel 1982, tu lo fai. Compri i biglietti. E vai a Cartagena de Indias. Che è in Colombia.

Pensa che mi ha ispirato molti romanzi: soprattutto L’amore ai tempi del colera. C’è anche il miglior ristorante italiano fuori d’Italia e poi c’è un’altra cosa che è la più buona del mondo, sai. Ma quella te la scopri da solo”. Quando ti dice così un amico qualunque, puoi anche dirgli che hai da fare, ma quando ti dice così un premio Nobel, allora, non hai scelta: l’unica cosa che puoi fare è comprare i biglietti d’aereo. E quindi dire a Antonella che deve prendersi un mese sabbatico di descanso, dar una mano a preparar le valige e partire. Non puoi fare altro. E siccome Gabo, con il suo nome ufficiale di Gabriel José García Márquez, il Nobel, grazie anche al trionfale successo di Cent’anni di solitudine, lo ha vinto già nel 1982, tu lo fai. Compri i biglietti. E vai a Cartagena de Indias. Che è in Colombia.

Quando Antonella terminò di fingere di fare pipí, uscí dal bagno del ristorante e Divo Cavicchioli, con il suo incredibile idioma che non è piú italiano ma nemmeno è spagnolo, le disse: “Alejandro quiere de conoscerti: s’è innamorato delle tus piernas”. Alejandro era entrato nel ristorante con Pitt da pochi minuti. “Quello è Alejandro Obregon”, aveva subito detto Maurizio al nostro tavolo. Poi aveva visto Pitt e aveva anche detto: “Quello che è con lui è un marinaio. Si vede: o è un capitano di lungocorso o è un navigatore solitario. Ma marinaio è”. Infatti Pitt è il fratello di Alejandro, fa il mercante d’arte a Barranquilla e con il mare non ha nulla a che vedere. Però è vero: il suo portamento e la barbetta sono da marinaio. Fu quando vidi Antonella ridere che capii che il nuovo anno era incominciato, finalmente.

Quella mattina Gabo mi aveva incontrato di corsa dopo la consegna di non so quale premio letterario a non so quale grande scrittore emergente spagnolo: “C’è il Presidente che mi vuol parlare: domani sono occupato. Ci vediamo dopodomani: da Divo a mezzogiorno”. A me era venuto in mente che, per arrivare a Cartagena de Indias, io avevo fatto 16 ore di aereo e che il Presidente, invece, ne aveva fatta al massimo una sola di ora di volo per venire da Bogotà e…, insomma, che si mettesse in coda. Poi, però, mi ero ricordato che il Presidente era il Presidente della Repubblica di Colombia e ho lasciato perdere, anche se non ho molta fiducia nella classe politica. Ma intanto l’anno non cominciava. La cosa non mi turbava perché sapevo che prima o poi l’anno sarebbe iniziato e lo stavo aspettando allegro. Ma impaziente, anche.

Stavo bevendo il fondo dell’ultima bottiglia di Santa Rita 120 del Chile, quando Antonella, con il suo sorriso da Capodanno e la sua andatura da cerva, venne a dirmi: “Alejandro vuole conoscere il padrone delle mie gambe. Suppongo voglia alludere a te: sai, i ragazzi di qui sono un po’ maschilisti: vieni”. Abbandonai Maurizio e Rita, Janin e Connie e gli altri ragazzi della serata e trasferii il mio bicchiere al tavolo di uno dei piú grandi pittori del sud America e del mondo. Alejandro mi creò subito un problema: stava già bevendo scotch whisky etichetta nera e io ero ancora al vino. Però non mi sembra di aver fatto molta fatica per allinearmi sulla sua stessa lunghezza d’onda perché a mezzanotte Divo, il padrone del ristorante, disse: “Mira:, nun ce sta piú da beber. Todos los amigos: fuori, buonanotte. Ciao” e si alzò brandendo la bottiglia vuota e buttandoci in strada. “A casa mia c’è da bere”, garantí Alejandro che non voleva rompere la compagnia visto che avevamo scoperto d’essere tutti e due del segno dei Gemelli. E disse a Pitt di guidare. La sua casa era confinante con quella dello scrittore americano Peter Tompkin (“la vita segreta delle piante” è il suo libro più famoso ma è ben noto anche per altre imprese) che ci ospitava, alla fine di Calle de la Factoria, nella città amurallada.

Il centro storico di Cartagena è ancora tutto protetto da potenti mura spagnole: una città fortificata anti-piraticorsariinglesievagabondivari dal tempo in cui era il maggior mercato di schiavi d’America e il porto d’imbarco dei galeoni che trasportavano in patria (Spagna) l’oro dell’Eldorado. All’interno delle mura, la città è assolutamente tutta coloniale: un gioiello. Ed è magica. Succede tutto e di tutto e per tutti: l’ottanta per cento della popolazione è composta da neri. D’inverno, la temperatura è intorno ai 30 gradi e ci sono gli alisei che finiscono spossati e allegri la loro grande traversata atlantica buttandosi in grembo ai patii e ai lunghi balconi coloniali di legno: a Cartagena de Indias, in Colombia. D’estate, invece, gli alisei riposano e ci pensano gli acquazzoni tropicali a rinfrescare la stessa temperatura.

“Il disegno-scultura lignea del barracuda ha una storia: ne ho fatti 36. È la mia protesta contro il danno ambientale creato, nelle paludi che circondano Cartagena de Indias, per costruire una stupida, inutile strada che ha rotto l’interscambio di acqua dolce e acqua salata e rovinato tutto l’habitat ecologico”, dice Alejandro e indica una splendida scultura lignea di buone dimensioni tutta dipinta con quei suoi colori che non so come li inventa. “È una storia triste di imbecillità umana: però un critico ha scritto che, facendone 36, ho battuto Beethoven il quale, con 35 suoni, aveva il record di composizione d’un’opera d’arte. Obregon batte Beethoven: bello. Magico. Ffff: è passato un angelo.

Andiamo di sopra”. Di sopra c’è il suo atelier, dove dipinge e dove entra solo lui. Siamo andati e una arpía stava scappando dalla tela sulla quale Alejandro aveva quasi finito di disegnarla e dipingerla. Allora Alejandro disse: “Venite” e ci portò in un giardino aereo, pieno di piante di rose e di oleandri. In fondo c’era un muro arancione: salendo tre gradini di legno si raggiungeva una porta. Una porta che non c’era: un buco nel cielo nero e che dava su una terrazza con due panchette. Davanti: il mare, quell’oceano Atlantico che diventa Caribe, le onde, gli alisei, la spiaggia, la rassicurante imponente presenza delle forti mura spagnole. “Qui ha pianto Margot”, disse Alejandro indicando la luna, le stelle, il mare e tutto. “Margot, chi?” “Margot Hemingway”, disse Alejandro Obregon illuminando la notte tropicale. Fu allora, guardando il mare, che capii definitivamente: l’anno era davvero incominciato ed era giunto il momento di andare. A pesca, per esempio.

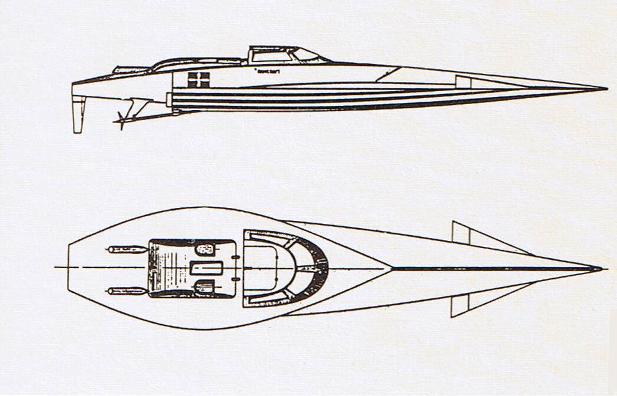

Il Club de Pesca e il Circolo Nautico sono tutti e due a Manga, che è un’isola dentro a Cartagena de Indias. Il Club de Pesca è piú bello perché è ricavato da un vecchio bastione spagnolo e ha un ottimo ristorante. Il Circolo Nautico è staccato di un centinaio di metri e ha alcune fra le piú belle barche di tutto il Caribe. Qui c’è Laura che affitta la sua lancia per cento dollari al giorno e con questo ci campa alla grande e di questo vive da un sacco di anni: piú o meno da quando ha lasciato l’Italia per la piú allegra Colombia. Ma la barca di Laura non va bene per la pesca: cosí avevo preso il Cangrejo II che sta di base al Club de Pesca. Non so come fosse il primo granchio, ma questo secondo cangrejo era una barca sugli otto metri, tutta aperta, con un leggero flying bridge in tubi d’alluminio sopra al posto di guida che è centrale per tener sgombro il pozzetto. La sedia da combattimento è installata sopra al cofano che copre il turbodiesel.

Cangrejo II lavora normalmente con quattro canne, talvolta con sei e il suo capitano si chiama Juan Balasnod Lopez. Juan è un ragazzo nero di ventisette anni con un corpo e una faccia e il resto di quelli che senza parlare ti dicono che loro la prima la buttano e che è bello solo dopo la terza: “Da sette anni faccio pesca alla traina, señor. Prima, per altri sette anni, sono stato marinaio in un peschereccio di camarones che lavorava per sei mesi di seguito, sempre in mare. Salivamo verso Panama e la prima volta avevo solo quattordici anni. E talvolta passavamo il canale e andavamo a pescare in Pacifico. Era una vita de mierda, señor. Sei mesi senza toccar terra. Venivano le altre barche sottobordo a prenderci il pescato per portarlo ai mercati. E noi, avanti a pescare. E mai a terra. Mai ragazze. Mai novie. Ma si guadagnava bene. Il doppio di quello che guadagno ora.

I gamberi, i camarones, al mercato li pagano bene e questi mari ne sono pieni, señor. Ma poi i pirati aggredirono un peschereccio di amici miei, señor. E predarono tutto. E uccisero tutti i pescatori. E affondarono il capitano legandolo all’ancora della barca. Señor. E io ho cambiato mestiere perché non vale la pena di morire per via dei pirati. E tanto meno per pescare gamberi. Per pescare marlin, forse sí. Ma gamberi in cambio della vita, no señor”.

Juan Balasnod Lopez è nativo di San Juan de Antillas che è un’isola persa da qualche parte dentro al grande blu di quel Caribe che dal Venezuela sale alla Colombia, a Panama, al Nicaragua, al Belize e quindi al Messico e alla Louisiana per finire in Florida davanti a Cuba. Un mare, il Caribe, che sull’Atlante si chiama Mar delle Antille e Golfo del Messico e che ha, anche, tanti altri nomi di fantasia ma che per tutti i suoi abitanti è un comun denominatore unico: una bandiera, una grande voglia di vivere, una sola allegria. Una musica fatta di suoni e di frutta, di guayaba e di angurie, di banane e di avogado, di mango e di papaya.

Solo se guardi i colori della frutta puoi capire i suoni della musica caribeña: me lo ha spiegato, davanti al mare, Antonio Escobar che sa a memoria tutta la Divina Commedia in italiano e tutti i libri di Gabo in spagnolo e che organizza a Cartagena de Indias ogni anno il “Festival della musica del Caribe”. Questo festival è una tre giorni all’arena dei tori, tre giorni tutti di salsa, di reggae, di merengue, di calypso, di rumba, di ron e di balli che poi se ne parla per tutto l’anno, fino alla nuova edizione. E, dopo, le orchestre invitate hanno gran successo in Europa.

La pesca alla traina qui in Colombia non è molto diffusa. Si pratica da una cinquantina d’anni ma non si è mai sviluppata come ha fatto invece in altri paesi del Tropico. Il posto migliore, in Colombia, si trova sulla costa del Pacifico a Bahia Solano, nella provincia Chocó. Ma non c’è quasi strada per arrivarci. L’unico sistema è tentare la fortuna con un irregolare volo interno e le sistemazioni sono di un sobrio-spartano piuttosto scomodo. Un peccato perché ad appena tre ore c’è Piñas Bay, che è a Panama, e che, con le stesse caratteristiche di mare, offre ogni tipo di attrezzatura e organizzazione immaginabile. E dove avere una barca da pesca alla traina è un gran affare. Anche il mitico Capo Blanco in Perú mi dicono che sia in malora. Il grande albergo dove alloggiava tutta la troupe di Hollywood ai tempi delle riprese de Il vecchio e il mare con Mr. “Papa” Hemingway come consulente e Spencer Tracy che faceva la parte del vecchio Santiago, è in rovina. Eppure il più grande marlin è stato pescato proprio in quelle acque dove la corrente di Humboldt si avvicina alla costa portando una immensa quantità di pesci.

Le foto, appese negli uffici del Club de Pesca di Cartagena de Indias, promettono marlin e wahoo a iosa. E di taglia sicura, anche. Cosí, per 300 dollari, Juan Balasnod Lopez affitta Cangrejo II, le sue attrezzature da pesca, le esche, se stesso e il suo aiutante e un paio di ice-box pieni di birra e di ghiaccio. È un prezzo caro per una giornata di pesca: una corsa in taxi a Cartagena costava, quella volta, mille lire e un pasto, sempre quella stessa volta, non superava mai le ottomila lire, comprese tre o quattro birre. Ma la pesca alla traina, da queste parti, viene praticata soprattutto dai gringos e a loro i dollari non mancano, specie a quelli dell’United Fruit Company o ai mercanti di petrolio o ai contrabbandieri di coca che poi sono la stessa razza: catena con crocefisso d’oro al collo, macchina decapottabile, anelli alle dita, pistola alla cintura.

Ce n’era uno, nella hall dell’Hilton, con due “mogli”, otto figli e una ventiquattrore piena di dollari da cento che faceva paura a guardarli tutti insieme stipati e cosí stretti. Ma faceva anche impressione quel pesante rigonfiore sul fianco, appena dentro la cintura dei pantaloni che aveva l’inconfondibile sagoma di una 44: “Per favore, mi firmi in anticipo il conto e mi lasci un deposito”, gli disse crudele e serena la ragazza della reception e lui buttò un pacchetto di dollari senza neanche contarli, dicendo: “Ecco”. E le sue due “mogli” sorrisero compiaciute, guardandosi sopra la spalla per pavoneggiarsi del loro merlo pagante, distributore regionale di cocaina.

Quando uscimmo dalla grande baia di Cartagena de Indias erano le sei e trenta del mattino. La notte con Alejandro era stata brava e magica. Le ore di sonno disperatamente poche e l’etichetta nera mescolato, alla fine, con il Tres Esquinas de “La Vitrola”, l’ultimo bar dove avevamo impiccato l’alba, stava dimostrando che scotch whisky e ron si possono bere benissimo, in confusione di ritmi, da ubriachi.

L’indomani, però, quel poco che ancora hai di cervello protesta e lo stomaco ha la faccia di un rospo. La tragica distesa del mare immenso ci attendeva appena girata la punta di Bocagrande, con l’edificio che per la sua strana architettura tutti chiamano “la macchina da scrivere”, affacciato sulla spiaggia e il balcone dell’appartamento di Gabo che guarda dove il sole tramonta nel Caribe. Sapevo che Gabo stava leggendo già da oltre un’ora: “Tutte le mattine mi sveglio alle cinque: leggo per un paio d’ore e poi mi metto a scrivere”, mi aveva detto. Gli orrendi grattacieli costruiti nella parte nuova della città testimoniano crudelmente la disperata imbecillità umana, con quelle loro ridicole dita stirate verso il cielo, veri monumenti all’obbrobrio Miami-style.

Sulle larghe spiagge, i ragazzi si stavano svegliando e le coppie si lasciavano dopo l’ultimo abbraccio e si tuffavano direttamente in mare per togliersi di dosso la sabbia e l’odore dell’amore e quello della notte. Le grandi spiagge di Cartagena de Indias sono molto popolate di notte e offrono un buon letto a migliaia di pescatori, di venditori ambulanti, di vagabondi e di fidanzati: il tiepido clima del Tropico è meglio di qualunque lenzuolo e il morbido alito degli alisei ispira voglia di coccole e di teneri amori.

All’alba, arrivano a stormi le palanquere, alte e nere, con i loro vestiti colorati e con i loro catini da testa pieni zeppi di frutta fresca, di suoni del Caribe. Le palanquere vengono da Palanque, il paese più nero di tutta la Colombia. Per antica tradizione, le donne sono venditrici ambulanti di frutta fresca. Una volta, uno stupido di sindaco di Cartagena aveva emanato un decreto che le allontanava dalla spiaggia: “disturbano i turisti”, aveva dichiarato. Le palanquere erano andate sotto la finestra dell’appartamento del residence dove viveva Gabo e si erano messe a strillare e a chiamarlo.

E Gabo era uscito a vedere cos’era tutto quel fracasso: “Sono incazzate, e hanno ragione”, disse e scese. Fecero un corteo e lui davanti e andarono dal sindaco e per strada tutta la gente si accodò, cosí che alla fine tutta Cartagena era in manifestazione. E quando il sindaco vide, e vide che davanti a tutti c’era Gabo, fece chiudere i portoni del palazzo e dalla finestra comunicò che l’editto era sospeso e che tutti dovevano tornare a casa. “Sospeso, no. Annullato o niente”, tuonò Gabo e con lui tutta la città. E il sindaco lo annullò. Adesso, la mattina, le palanquere si raccolgono attorno alla piú intellettuale del loro gruppo che con gran fatica legge ad alta voce la prima pagina del giornale: i risultati degli scontri fra narcotrafficanti e quelli dei campionati di calcio e di beisbol. Clienti per la loro frutta a quell’ora del mattino non ce ne sono molti, ma le palanquere non hanno orari: a Cartagena de Indias una fetta di anguria si compra a qualsiasi ora di giorno e di notte. E loro ci sono sempre. Pronte a tirarsi giù dalla testa quei sette-otto chili di colori e di suoni, a tagliare la fetta che corrisponde ai duecento pesos, a regalare un sorriso sfacciato e sereno e a riprendere, con quegli occhi di crudele bellezza e quelle scollature da vertigini, il loro infinito andare e venire nei magici sentieri del continuo altrove.

Ci sono due Cartagena: quella antica, stupenda e quella nuova, stupida come un Hilton. Uno che diceva di essermi amico e che faceva il direttore di una rivista di turismo c’era stato e aveva visitato solo la città nuova: come se uno andasse a vedere Mestre e tralasciasse di veder Venezia. L’editore ha chiuso la testata (che pure era storica) pur di non averlo più fra i piedi.

Girare per Cartagena, per la vecchia Cartagena intendo, quella coloniale è piacevolissimo e impossibile. Io ho avuto la fortuna di farlo avendo come autista Gabriel José Garcìa Màrquez, detto Gabo, ed è stata una avventura perché, in quel paese, il premio Nobel è un idolo, un eroe.

Se qualcuno lo riconosce è la fine del mondo: la città si scatena e tutti vogliono toccarlo, salutarlo, conoscerlo, si fanno firmare l’autografo sulla patente, sulla carta di identità, sull’abbonamento del tram. E si scatena un ingorgo che blocca tutto il traffico cittadino, un casino dal quale è difficile uscire incolumi. Però il tutto nella più assoluta allegria.

E poi Gabo è buffo: tanto è cordiale con il popolo tanto è burbero con chi gli lecca le mani. Un giorno entriamo in un bar assetati e ordiniamo due birre: “Ma lei è Màrquez”, dice il barman sul viscido, “Che onore averla qui. Le birre sono gratis.” E Gabo: “Sì, sono Màrquez. Sì. E allora?, quando non avevo un centesimo in tasca e, in questa città, facevo la fame, nessuno mi degnava di uno sguardo. Ora che sono famoso e non mi manca di che mangiare/bere mi volete fare i regali? Ma fateli ai poveri i regali…non ha chi può sfamarsi! Coño!”. Ce ne andammo senza bere (né pagare) e lui continuò ad inveire contro l’ipocrisia dell’umanità.

In mare, i pescatori con le canoe erano puntini inghiottiti dalle onde. Canoe ricavate direttamente da tronchi di palme: strettissime, fragili nell’apparenza ma capaci di solcare miglia e miglia. A remi e a vela. Se vela è termine concesso per qualsiasi cosa somigli a uno straccio. Ogni canoa un uomo. Ogni uomo una lenza. Ogni lenza un amo. Quando i pesci a pagliolo cominciano a essere pesos sufficienti per camparci un giorno, i pescatori di La Boquilla e delle spiagge vicine a Cartagena affondano nelle onde il loro unico remo fatto di un ramo sfrondato e di un fondo di fustino di detersivo come pala, e vogano rapidi a terra. A vendere le loro prede ai ristoranti della spiaggia, e a comprarsi la prima birra del nuovo lungo giorno.

Il mare aveva respiro profondo e le grosse onde rotolavano come clown sotto alla carena di Congrejo II che filava sui 20 nodi in direzione nord-ovest. La barca aveva una classica prua a portaerei perché il suo progettista aveva cercato di aumentare i volumi vivibili interni. Cosí, ogni salto su un’onda aveva il doppio colpo: quello sulle sezioni di poppa della carena e, poco dopo, quello sulle sezioni di prua dell’opera morta: un supplizio da sopportare, maledicendo la moda di Miami e la stupidità di certi progettisti nautici.

Navigammo per una mezzoretta ancora, finché fummo al largo per oltre una decina di miglia e Cartagena de Indias, a poppa, era solo una linea pazza all’infinito. Sul banco che saliva dal blu di profondità inimmaginabili, c’era ancorata una nave da carico: “È qui da dieci giorni, señor. Non ha nessuna bandiera. A bordo sembra non ci sia nessuno. A poppa il nome è cancellato. Señor: è una trampa. Un’esca. Ma nessuno di noi abbocca. I colombiani sanno fare le cose per bene, señor. E quella nave è una vera trampa. E non da poco. C’è in ballo un gioco importante: parola di Juan Balasnod Lopez, señor”.

La nave era davvero misteriosa. Grande e sola nel mare, sbuffava grave nel gioco delle onde arrembandosi sulla catena dell’àncora che le usciva dall’occhio di cubia di dritta. Aveva l’attrezzatura di coperta tipica dei carghi che trasportano granaglie o farine, con le benne brandeggiabili a tubo per gli attacchi diretti ai silos. Sembrava in buone condizioni anche se mal dipinta. Era scarica perché alta sul galleggiamento. Ma quante cose può contenere una nave vuota?

“Fossi ancora giornalista qui a Cartagena de Indias, sarei già a bordo di quella nave. Chissà che storia avrà da raccontare. Ma i giornalisti d’oggi fanno solo titoli”, avrebbe commentato dopo Gabo.

“Poco piú avanti, señor, c’è il relitto del San José. È giú, sul fondo. Con tutti i suoi centosedici bauli di smeraldi delle miniere di Muzo e Somondoco e i centodieci bauli di perle vergini pescate a Contadora e i trenta milioni di monete d’oro. Laggiú c’è un tesoro mostruoso, señor.” Basterebbe, infatti, a pagare tutto il debito nazionale dell’Italia: il galeone San José era la nave ammiraglia della Flota de Tierra Firme spagnola e, nel maggio del 1708, era salpato con il suo incredibile carico da Cartagena de Indias con la scorta di altri dodici galeoni e di una squadra navale francese ma, all’uscita dalla baia, era stato aggredito dalla flotta inglese agli ordini del comandante Carlos Wager.

E’ affondato assieme a tutto l’equipaggio e al comandante “immobile al suo posto”. Di recente qualcuno ha dimostrato quasi scientificamente di aver identificato il relitto: a oltre cinquecento metri di profondità: “¿Señor: tu sabez bucear? Sai fare il sub? Vuoi che andiamo sopra il galeone San José, señor?”, mi chiese il capitan Juan Balasnod Lopez. Gli dissi di no, che avevo dormito poco e che volevo pescare e non scendere, in apnea, a cinquecento metri di profondità, negli abissi dell’oceano.

Dalla linea all’infinito che era Cartagena de Indias arrivava un puntino. E poi furono due. Quando esplosero nel sole bianco delle loro fiancate e dei loro flying, ci accorgemmo che erano due “sportfisherman” che venivano a insidiare con le loro lenze il banco. Juan Balasnod Lopez accese il radiotelefono di bordo: “Buenas dias a “Maria Cristina II°” y a “Infante”. Y buena pesca a todo nosotros”, disse. E subito dal Maria Cristina II e dall’Infante risposero altri auguri gracchianti sopra al Mar Caribe. “Sono barche del Club de Pesca, señor. Sono amici. Adesso vedremo chi pesca di piú. E noi vinceremo, señor, perché Juan Balasnod Lopez è un gran pescatore e conosce questo banco meglio di tutti i pescatori di Cartagena de Indias e di tutto il Caribe. Señor.” Juan inforcò un paio di improbabili occhiali da sole e iniziò a preparare le esche e a saldarle forte agli ami. Poi armò le lenze e dispose due canne sul flying perché lavorassero sugli outdrigger e altre due canne direttamente le infilò nei porta-canna dello specchio di poppa.

Il suo aiutante era un uomo di colore, grosso e taciturno, con grandi anelli d’oro alle dita. Non aveva fatto né detto niente sino a quel momento: anche per lui la notte doveva esser stata brava. Ma quando Juan Balasnod Lopez gli disse: “Hombre, maquina a velocitad de pesca” ridusse veloce il numero di giri del diesel e Cangrejo II uscí subito di planata. Allora gli alisei fecero di nuovo sentire il loro racconto ricorrendosi dentro i tubi d’alluminio del flying e la perfida carena con complicazione dell’opera morta stile portaerei si concentrò a tormentare le sue vittime. Anche Maria Cristina II e Infante erano ormai arrivati in zona di pesca e avevano rallentato la loro andatura. Erano cabinati da una dozzina di metri di lunghezza, armati con un inferno di canne da pesca e sui loro pozzetti si vedeva gente agitarsi.

Erano le sette e venti esatte quando Juan Balasnod Lopez calò in mare la prima esca. La depose morbidamente sulla piccola scia di poppa e subito sembrò che il Mar Caribe la gradisse perché l’avvolse con affetto, come si fa con un cucciolo un po’ infreddolito e sgarupato. L’esca corse allegra verso la fine della scia, a una ventina di metri dallo specchio di poppa. “Cosa peschiamo, capitan Juan Balasnod Lopez?”, gli chiesi. “¿Quien sabez, señor? Questo mare è ricco: ci sono marlin, ci sono whaoo, e ci sono migliaia di pesci. E io non posso sapere quale di questi straordinari pesci vorrà la nostra esca. Non posso indovinare chi sarà quel fortunato che vorrà farsi pescare da Juan Balasnod Lopez, señor. Però adesso peschiamo e cosí sappiamo cosa succede”, rispose il capitan prendendo in mano la seconda esca che, come la prima, era un piccolo sierra rallegrato da un artificiale giallo a ciuffo. Eravamo vicini alla nave misteriosa quando il sole ebbe un brivido che corse da prua a poppa.

Antonella si sollevò improvvisamente dal divanetto. Rita e Connie, che avevano dormito sul prendisole bagnato dalla notte, si svegliarono guardando a poppa e Maurizio si afferrò ai tubi del flying. La mia Nikon incominciò furiosa a mitragliare il mare. E, finalmente, Juan Balasnod Lopez urlò: “pescee”. Erano le sette e ventuno. Ed eravamo sottobordo a una nave sconosciuta e tramposa, ancorata sopra il banco che sorge a dieci miglia a nord-ovest di Cartagena de Indias, in pieno Mar del Caribe. “Pescee”, urlò Juan.

Quando lo leggi sugli articoli che, da Cuba, Hemingway scriveva negli anni Trenta per la rivista Esquire, quel “pescee” ti piace ma pensi che sia lo scrittore a parlare, che il romanziere prevarichi il giornalista che non deve mai inventar nulla. Insomma, ti sembra che non sia vero che, quando uno sente che il pesce ha abboccato, urli “pescee”. E invece cosí aveva urlato Juan, e cosí aveva anche urlato Julio Arocha nella Corrente del Golfo a nord di La Habana e lo stesso avevano urlato i ragazzi alle Mauritius e quelli a Ras Mohamed, l’estremo scoglio del Sinai in Mar Rosso. Cosí avevano urlato tutti. E cosí urlano e continueranno a urlare tutti. Per sempre. Perché è cosí che inizia la pesca. E se non si urla “pescee” la pesca non inizia e tu sei là in mezzo al mare e soffri. E ti peni. E aspetti. E questa attesa ti logora.

E’ la visione del mare assoluto sembra non aiutarti perché tu vorresti incominciare. E guardi quella lenza che si getta a capofitto nella scia tumultuosa. E’ ti senti sconvolgere dentro. E la segui con gli occhi e con la mente e anche con il corpo. Ti infili nel blu, ti scuoti nei gorghi della scia, raggiungi l’amo e sei esca. Sei pesce per i pesci. Sei tragico inganno per un amplesso fatale e questo ti scuote tremendamente e sei tutt’uno con il vortice dell’amo, e non pensi piú, perché sei solo desiderio e voglia e ardore e trepidazione. E hai dentro quel veleno che ti morde i visceri e ti attanaglia perché, anche se non pensi, tu sai che non c’è soluzione: se sarà, sarà un orgasmo di morte.

Ma non puoi rinunciare, non puoi desistere, non puoi demordere. Tu lo vuoi. E lo vuoi troppo e con tutto il tuo corpo. E non c’è ragione o forza che possa farti cambiare idea, che possa acchetare la tua sete. Se sei pescatore. Altrimenti la storia è diversa: un bel mazzo di gladioli a poppa e la barca ben ormeggiata in banchina, funzionano sempre perfettamente.

“Pescee, tiburon”, urlò di nuovo Juan Balasnod Lopez. E poi prese a parlare a velocità ultrasonica: “Tiburon, tiburon, pescecane, maquina, maquina. Qualcuno recuperi quella lenza, cristo. Non voglio lenze in mare mentre Juan Balasnod Lopez lotta contro un tiburon. Via quella canna. Maquina, hombre. Así, así. Ecco, andiamo: motore, motore. Vieni, vieni. Oh, ti voglio, ti voglio prendere, tiburon de mi corazon. Oh, cristo. Sí, salta. Sí, lotta: certo, certo. Oh, vieni. Cosí, cosí: sí, sí: mi piace, oh sí: ecco, ecco, ecco. Oh che bello, oh che bravo. Sei mio. Parola di Juan Balasnod Lopez”. “Ributtiamolo a mare”, urlò Antonella. “No”, urlò Juan Balasnod Lopez: “Esto es un tiburon asesino. Esto non se puede liberar. Es un asesino: ¿ tu lo intiende, mujer? Asesino. Ahí, sí.” E tirò a bordo lo squalo. Che era giovane e aveva la faccia di Amintore. Marian lo aveva già detto quattordici anni, sei mesi e dodici giorni prima, ma solo in quel momento capii e gli diedi ragione: Amintore aveva la faccia di uno squalo.

Non avevo mai visto la faccia di uno squalo fuori dall’acqua perché sotto si vede diverso. Cambia tutto sott’acqua. Anche la faccia degli squali. “Amintore” venne a bordo litigando e morí da stupido, quasi fra l’indifferenza generale. Juan Balasnod Lopez aveva la faccia soddisfatta di quello che è riuscito a buttar via la prima e adesso si mette a fare sul serio: “Así. Cosí mi piace. Subito un pesce, non è un granché uno squalo, ma sarà buono nella mia pentola. Sai, señor, com’è buono lo squalo in pentola? Un minuto, un pesce, señor. Proprio come piace a me. Ecco come si pesca. Ecco cosa si pesca qui, señor. Squali, squali assassini. Ma adesso peschiamo di meglio, señor.” E Juan Balasnod prese il microfono del radiotelefono e urlò: “Qui Cangrejo II: squalo a bordo. Passo e chiudo”. Ma non chiuse e ascoltò ridendo gli insulti delle altre due barche che stavano pescando nel Mar Caribe, a dieci miglia a nord-ovest di Cartagena de Indias sul banco dove c’era abbandonata la nave di tutti i fantasmi e di tutte le trampas del Tropico e il relitto del favoloso galeone San José, ammiraglia della Flota de Tierra Firme.

Veloce con le mani, Juan armò tutte le lenze e filò a mare tutte le esche: “Ahí, que lindo. Así, sí, me gusta. Hombre: maquina a velocidad de pesca. Vamos”. Lo sportfisherman Maria Cristina II pescò dieci wahoo, l’Infante ne tirò a bordo quattro, ma catturò anche un marlin da cento libbre. A poppa di Cangrejo II vennero due ombre feroci e rapide. Con le fauci spalancate corsero nella scia con la vela spiegata nel blu del mar Caribe, strapparono furbe la parte pendente dell’esca e sprofondarono sfiorando la carena sotto alla barca: “Ahí, no”, disse Juan Balasnod Lopez, “Non si possono perdere due marlin cosí. No. Non si può”. Allora cambiò le esche, provò ad affondarle con il downrigger, mise le artificiali, cambiò rotta, si mise ai comandi, diminuí la velocità di traina, l’aumentò, tornò sottobordo alla nave misteriosa, se ne allontanò sino a farla diventare un puntino. Riportò le esche a galla. Mi guardò: “Non sé. Non so, señor”. Gli dissi di rientrare al Club de Pesca di Cartagena de Indias. Erano le tre del pomeriggio. E Juan Balasnod Lopez di San Juan delle Antille, capitan del Cangrejo II, in navigazione nel mar Caribe, disse: “Cosí è il mare, señor ”.

La sera andammo a cena sulla spiaggia. C’era un ristorante di “fresche frasche” aperto tutta la notte dove la “china”, una anziana cuoca dai tratti somatici orientali, faceva una “carbonara” da urlo: “Ma l’ha insegnata Ornella Muti quando è venuta qui a girare il film “Cronaca di una morte annunciata”, tratto dal romanzo di Gabo.” Spiega la “china”. E aggiunge: “C’erano Rupert Everett, Gian Maria Volonté, Irene Papas, Lucia Bosè e Anthony Delon e avevano fame. Il pesce era finito e Ornella è venuta in cucina e mi ha fatto vedere come si fa questo piatto che poi è diventato mio e adesso vengono tutti a mangiarlo, señor”. Io, che di ricette di “pasta alla carbonara” ne ho raccolte – spulciando libri e frequentando ristoranti- circa centoquindici, garantisco solennemente che quella era la migliore in assoluto.

“Señor, cosa ti può servire?” mi chiede un ragazzo di colore con la faccia allegra, uno sguardo malandrino e con in mano una bottiglia di birra.

“Tipo cosa?” chiedo incuriosito. “ Oh, señor, quello che vuoi: una pistola, un bazooka, un carro armato, un sommergibile, un po’ di maria, qualche ragazza… una stecca di sigarette, un mazzo di fiori.., un chilo di cocaina… Quello che vuoi. Davvero, señor non c’è problema che io non ti possa risolvere. Vuoi una motoreta?”. “Cos’è una motoreta?”. “Semplice señor: se tu hai un nemico, io ti procuro una motoreta che è semplicemente un ragazzo in moto. Tu gli dai cinquanta dolari e lui va e ammazza il tuo nemico, questa señor è la motoreta”. Così è Cartagena de Indias di notte sul lungomare.

L’indomani mi incontrai con Gabo: rise dei miei racconti. “Te l’avevo detto che era una città magica”, disse. “Quanto alla pasta io ho imparato a farla partendo dalla farina, le uova e l’acqua. Me l’ha insegnato Francis Ford Coppola nella cucina di un grande hotel di Mosca dove eravamo asserragliati… e affamati. Me la condisco solo con un filo d’olio d’oliva: è la ricetta migliore”, garantì il mio amico, premio Nobel.

Dovevamo lavorare assieme per un libro che, con le mie fotografie, illustrasse la città dove lui aveva ambientato il suo romanzo “L’amore ai tempi del colera”. E, inoltre, volevamo entrambi comprarci una casa in quella città straordinaria di cui mi ero subito innamorato: lui la voleva grande in modo da poterci ricavare anche una sala cinematografica in cui vedere i film come fanno tutti i mortali ma da solo, senza avere nessuno intorno. Mercedes, sua moglie, gliele scartò tutte perché “troppo piene di fantasmi”.

Io ebbi peggior sorte: trovai quello che cercavo ma, dei sette figli eredi che la possedevano dopo la morte dei genitori, uno- il più furbo- non voleva vendere la “casa dove era morta mamà”. Seppi, tre anni dopo, che l’aveva invece venduta a dei gringos per una cifra con un zero (finale) in più…. Oggi, gli zeri (finali) in più sono diventati due: per esser chiari, quello che allora costava 1 oggi vale 100. Insomma, era anche un affare. Pazienza: tanto dalle sue finestre mica vedevo il mare.

Articolo pubblicato su “Barche” di aprile 2007, riprodotto per g.c. dell’autore – Tutti i diritti riservati. Note Legali

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!