Un napoletano alla Vogalonga

di Gaetano “Ninì” Cafiero

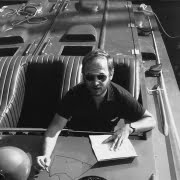

Antonio da sempre me la menava con la Vogalonga. Tutte le volte che gli affidavano la direzione d’un nuovo periodico (o d’uno vecchio bisognoso di rianimazione) lui ci cacciava dentro un reportage sulla Vogalonga. Fotografie di Enrico Cappelletti.

Una festa di colori, facce stravolte dalla fatica, occhi d’orgoglio, acqua, merletti di marmo, Venezia. Io già amavo Venezia. Come tutti. Venezia è patrimonio dell’umanità, dunque appartiene a tutti e a ciascuno. Un po’, anzi: parecchio di più ai veneziani. Che hanno inventato la Vogalonga innanzi tutto per ribadire il loro diritto al possesso della già Serenissima.

E per attirare l’attenzione della pubblica opinione sui problemi della città ricamata sulla laguna e minacciata dall’acqua alta, dal moto ondoso, dall’invadenza di milioni di foresti che la percorrono, la calpestano, la insudiciano ma portano schei, soldi, valuta pregiata finché circolava la lira perché adesso circola l’euro che è valuta pregiatissima. Questa faccenda della Vogalonga mi intrigava.

Così cominciai a saggiare il terreno, che nel caso in cui era l’acqua:

«Ma… la Vogalonga la possono fare soltanto i veneziani?»

«No. Perché?»

«Perché io…»

«Toglitelo dalla testa. Tu non sai vogare alla veneta»

«In pe’?» (Queste conversazioni avevano luogo a Milano)

«Ma come no! Tutti i pescatori napoletani vogano in piedi. E io quando accompagnavo Ennio Falco o Claudio Ripa a pescare con le bombole e il fucile all’antemurale del porto come credi che vogassi? In piedi. Per seguire le bolle. Seduto come facevo?»

Antonio diventava pedagogico:

«È una cosa diversa. I gozzi sono barche dislocanti, da acque profonde. E i remi sono assicurati agli scalmi. Ma con le balottine, le batele, le bissone, le caorline, le diesone, e perfino le dodisone e le diesottone, e poi le gondole, le gondolone, le mascarete, i pupparini, i sandoli, gli s’ciopòn, i topi (e sciorinava in ordine alfabetico il prontuario delle barche della laguna) come ti fa? Son barche piatte, che galleggiano anche nella poca acqua delle barene, ma che appena ti te sposti un po’ il peso te finissi a bagno!»

Concludeva la predica con un argomento incontrovertibile:

«E poi no i ga gli scalmi. I ga le forco’e!» (Io sapevo che si scriveva ‘forcole’ ma anche che tra la parlata veneziana e la lettera “l” non corre buon sangue).

Andammo avanti così per anni. Anni. Mi pare diciannove. Poi, un giorno, fece irruzione nella mia vita professionale una veneziana ecumenica, Valentina Gottipavero, art director del mensile “No Limits World” di cui io figuravo come caporedattore e Antonio (ça va sans dire) direttore. Quando mi fu presentata, Valentina disse: «Sai, io sono veneta….?» Io le tolsi subito la parola; «Sì, fatti sentire dal nostro direttore così ti licenzia subito. Tu non sei genericamente ‘veneta’. Tu sei precisamente veneziana, non lo dimenticare mai!?» Lei capì che io sapevo e diventammo complici. La stimolai a raccontarmi delle sue esperienze in Vogalonga e persino in Regata Storica. Ogni tanto la buttavo lì: «Quanto mi piacerebbe farla una Vogalonga!…»

«Dài!» lei faceva «Purtroppo c’è il problema delle forco’e…»

Ostinato e taciturno cominciai a frequentare Venezia. A vivere Venezia, grazie al fatto che stavo con i veneziani. Dovevo superare l’ostacolo delle ‘forco’e’, a tutti i costi. E una sera – correva l’anno 1994 – accadde una cosa meravigliosa. Ero con Valentina e i suoi amici (tutti coetanei delle mie figlie) a cena in una trattoria. “Sprizz” per aperitivo e ombre numerose mi avevano condotto a una condizione del tutto simile a quella in cui mi ero trovato, anni prima, a Jerez de la Frontera, in Andalusia, ospite delle cantine Gonzales Biass.

Quella sera – grazie al consumo smodato di sherry – avevo ballato un flamenco perfetto, sul palcoscenico di un teatrino, con ‘bailarinas’ professioniste. Sicché quando sopraggiunse per il rio Andrea Ferro che tornava dal lavoro a bordo di una mascareta gli chiesi di farmi provare a saltare l’ostacolo della’forco’a’, questo scalmo maledettissimo che non è aperto in alto, come gli scalmi moderni delle jole da regata, bensì dietro. Sicché, fin quando si spinge sul remo, tutto bene: questo fa leva nell’incavo della forcola, ha un po’ di gioco in alto e in basso e non crea problemi. Che però si manifestano di botto quando si solleva la pala del remo dall’acqua per riportarla in avanti e ripetere il movimento: a questo punto a qualsiasi vogatore ‘da stroppo’ è assai probabile che il remo scivoli fuori dall’infida sede e il non veneziano perda l’equilibrio e finisca a capo fitto nel basso fondale della barena.

Il che non sarebbe un gran guaio (“No xe venesian, quel mona…) se la sua caduta non costituisse un serio pericolo per tutti gli altri componenti l’equipaggio i quali, in quanto veneziani, se cascassero in acqua per imperizia nell’uso del remo, ne sarebbero disonorati per sempre.

Inconsapevole del rischio, Andrea accondiscese con un largo sorriso alla mia richiesta. Fu come in Spagna. Sostenuto dalle ombre di bianco e dai cicchetti vogai come avevo ballato, come se per tutta la vita non avessi fatto altro che il gondoliere.

Percorsi rii e attraversai canali, il mio remo si accorciò e si allungò, spinse sul fondo pontando o parando, mai si sottrasse al vincolo della forco’a. Mi guadagnai così l’accoglienza – a titolo sperimentale, beninteso – tra gli aspiranto vogalongatori.

Ora si trattava di approfondire la teoria e fare pratica. La teoria la studiai sui testi di Giuseppe Rosa Salva, architetto che, con suo fratello Toni, pasticciere in calle Fiubera, e il di lui figlio Lalo, è tra i padri fondatori della Vogalonga: “La voga alla veneta, in piedi, è nata proprio dalla necessità di muoversi in un ambiente tanto particolare: solo in piedi si può vedere dove portare la barca, come evitare i bassi fondali, come districarsi tra velme e barene, risalire i ghebbi, evitare la dosana o crescente (cioè la corrente) che camina in mezzo ai canali tenendo la barca sottoriva o accosto alle briccole dove i bassi fondali rallentano il moto della marea e remare contro corrente è meno faticoso.” Per la pratica mi iscrissi al circolo del remo S . Polo de Nomboli e ne ottenni l’usufrutto d’una mascareta per gli allenamenti e per la Vogalonga.

Avrei remato con il padre di Valentina, Gianni, l’altra sua figlia Alessia e il fidanzato di questa, Giorgio, milanese, ma di cognome Dalle Nogare, ove la “nogara” è una parte della forcola e questo mi parve assai beneaugurate. Tutti i fine settimana dell’aprile 1994 li trascorsi a Venezia a vogare. Da sobrio andavo di gran lunga peggio che da ‘mbriago, ma comunque me la cavicchiavo. Dovevo stare attento a non farmi vedere da Antonio, pure lui in allenamento, perché a questo punto volevo lasciarlo basito per la sorpresa. Più d’una volta incrociammo lo s’ciopon di Silvana e io fui costretto ad appiattirmi sul fondo della mascareta, magari con una coperta buttata addosso per nascondermi. I miei complici salutavano Antonio da lontano e continuavano a vogare in tre. Antonio era piuttosto meravigliato.

Come napoletano ero anche un po’ invidioso, perché nella mia Heimat (che restava tale anche se l’avevo abbandonata nel 1961) qualcosa del genere si sarebbe potuto immaginare e realizzare: lo scenario – meno antropizzato, più naturale, Capri o il Vesuvio sullo sfondo, è un grande e magnifico “teatro di posa”: anche qui come a Venezia i vogatori avrebbero vogato in piedi, per guardare avanti e badare alla rotta; avrebbero avuto “ ‘e palelle” (i remi) magari incrociati (‘e sciàbbeca, come si dice da quelle parti) la mano destra serrata sull’impugnatura di sinistra e viceversa – comunque sempre sostenuti dallo ‘stroppo’ – un anello fatto con un pezzo di cima di manila, ben “ ‘nzevato” (ingrassato) per preservare la fibra naturale dagli effetti perniciosi dello sfregamento; “dint’’o struoppolo, ma arèto ‘a palella” nello stroppo, ma dietro al remo, si fa passare lo scalmo – un tondino di ferro – del gozzo, della cianciòla, della lanza, d’a varchetella: in modo che quando il rematore spinge per far avanzare l’imbarcazione il remo fa forza sull’anello di cima e non sul ferro. A tutti i napoletani della diaspora «’o mare ‘e Napule ha lassato dinto ‘o core ‘nu turmiento, ‘nu ricordo ca nun more…»

Ma Venezia ha conservato una memoria tenace e precisa del suo passato. Napoli no. A Napoli si dice «ccà nisciuno è fesso» ma è un modo di dire che io capovolgerei: «ccà simmo tutti quanti fessi». Perlomeno dal 1860. Da quando ‘nce facettemo ‘mpapucchià ‘e chiacchiere da Mazzini, Cavour, Garibaldi e compagnia bella, il generale Landi fece ritirare ventimila soldati perfettamente equipaggiati al cospetto dei “Mille” descamisados e mise al sicuro nella giberna l’assegno da quattordicimila ducati (inglese? francese?

Nell’un caso e nell’altro piemontese) che dava il “la” alla “conquista” (letto alla spagnola, “conchista”, ché Nino Bixio fece qui e dintorni quel che Cortéz fece in Mexico). Dopo di che ebbe inizio la damnatio memoriæ e l’abrasione di tutti i segni lasciati in 126 anni di regno borbonico: Largo di Palazzo prese il nome di piazza del Plebiscito, a ricordo perenne dei primi brogli elettorali commessi in Italia e dell’affidamento alla camorra del controllo degli elettori affinché facessero il loro dovere votando sì per l’annessione; l’arme dei Borbone fu sostituita dallo scudo bianco crociato di rosso dei Savoia persino sul palco reale del teatro di San Carlo, fatto costruire dal fondatore della dinastia nel 1737, trentacinque anni prima della Scala di Milano; furono intitolata strade e piazze ai “martiri del 99”, quelli che nell’ultimo anno del ‘700 aprirono le porta della capitale alle truppe napoleoniche del generale Championnet ed ebbero fondata la Repubblica Partenopea. Cominciava l’inarrestabile declino di quella che era la terza città d’Europa per numero di abitanti degradata da capitale a prefettura.

Nell’un caso e nell’altro piemontese) che dava il “la” alla “conquista” (letto alla spagnola, “conchista”, ché Nino Bixio fece qui e dintorni quel che Cortéz fece in Mexico). Dopo di che ebbe inizio la damnatio memoriæ e l’abrasione di tutti i segni lasciati in 126 anni di regno borbonico: Largo di Palazzo prese il nome di piazza del Plebiscito, a ricordo perenne dei primi brogli elettorali commessi in Italia e dell’affidamento alla camorra del controllo degli elettori affinché facessero il loro dovere votando sì per l’annessione; l’arme dei Borbone fu sostituita dallo scudo bianco crociato di rosso dei Savoia persino sul palco reale del teatro di San Carlo, fatto costruire dal fondatore della dinastia nel 1737, trentacinque anni prima della Scala di Milano; furono intitolata strade e piazze ai “martiri del 99”, quelli che nell’ultimo anno del ‘700 aprirono le porta della capitale alle truppe napoleoniche del generale Championnet ed ebbero fondata la Repubblica Partenopea. Cominciava l’inarrestabile declino di quella che era la terza città d’Europa per numero di abitanti degradata da capitale a prefettura.

Un’operazione mediatica perfetta, condotta per 85 anni di fila (quanto durò il Regno d’Italia) al punto che l’indomani del 2 giugno 1946, quando un referendum scacciò i Savoia, nove napoletani si fecero ammazzare dalla polizia in nome del re, bisnipote di quel Vittorio Emanuele II che ottantaquattro anni prima aveva derubato i napoletani di soldi, storia e memoria.

I tempi erano maturi. Decisi: Antonio innalzava a poppa il gonfalone di San Marco, io avrei lasciato garrire sulla mascareta di S. Polo de’ Nombo’i la bianca bandiera con l’arme borbonica del Regno delle Due Sicilie.

E finalmente fu domenica 22 maggio 1994. Indossai pantaloni lunghi bianchi, maglietta bianca con impresso il nome del circolo remo S. Polo de’ Nomboli, bandana viola, fascia in vita dello stesso colore. Ero pronto.

“Il Gazzettino” e “La Nuova Venezia” pubblicarono l’elenco delle 914 barche e del 2993 vogatori in attesa nel Bacino San Marco del “colpo de canon” che avrebbe dato il via alla manifestazione. Lessi il giornale e impallidii: avevamo, noi del Comitato Punta San Giobbe il pettorale numero 20, quello che Antonio mi aveva detto avrebbe preteso per sé dato che quella era la ventesima Vogalonga e lui e sua sorella non ne avevano mancata una.

E invece il numero 20 andava a me con Alessia e Giorgio e Gianni mentre ai fratelli Soccol toccava il 194. A questo punto – pensavo – Antonio avrà letto il mio nome sul giornale, per giunta associato al “suo” numero e sarà furibondo. Poi subito un’altra brutta notizia: la mascareta sulla quale ci eravamo allenati non era più disponibile e la barca che ci era stata assegnata in sostituzione non disponeva dell’alloggiamento per l’asta della bandiera: e così niente vessillo dell’Armata di Mare del Regno delle Due Sicilie.

Ma l’emozione, l’ansia erano molto più forti di queste contrarietà. Vogammo in perfetto sincronismo per rii e canali fino a San Marco. Il mio cuore andava a mille. Avevo un groppo ala gola. In quel bailamme di 914 barche individuammo lo s’ciopon di Antonio e Silvana. Ci avvicinammo a loro, essi si avvicinarono a noi.

Antonio salutò Gianni, salutò Giorgio, salutò Alessia… e non salutò me perché non immaginava chi fossi. Bofonchiò persino qualcosa a proposito del fatto che gli avevamo fregato il numero di pettorale, dunque aveva letto il giornale, aveva letto che il pettorale numero 20 era stato assegnato a Gianni e Alessia Gottipavero, a Giorgio Dalle Nogare, sicuramente aveva letto anche Gaetano Cafiero ma niente, il suo cervello non aveva registrato il mio nome, perché per lui era assolutamente impossibile che io prendessi parte alla Vogalonga. Però era inquieto, qualcosa non quadrava. Manovrò per avvicinarsi di più, inforcò gli occhiali e finalmente «Cafieeeeeeeeeero! Ma vai in mona! Però, be’, bu’, ba’, in culo alla balena, ci sei riuscito! Hai voluto la bicicletta, no la mascareta? E ora voga!» urlò ridendo felice.

Da solo

Fu grazie a questa sua rude benedizione che io potei fare la più commovente ed esaltante delle mie vicende di mare.

Con tutto l’equipaggio

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!