A man after my own heart – scritto da Renato Sonny Levi

di Renato “Sonny” Levi

Ing. Renato “Sonny” Levi

In giugno, al mio rientro dall’ Estremo Oriente, fra la molta posta c’ era una grande busta marron che ha attratto la mia attenzione. Ho capito subito che cosa fosse per la lunga fila di francobolli italiani che la caratterizzava: veniva dal mio buon amico di antica data Antonio Soccòl, uno dei decani del giornalismo nautico italiano. Ho incontrato Antonio per la prima volta quaranta anni fa a Les Embiez, in Francia.

Ricordo che eravamo alla vigilia del “Dauphin d’ Orâ” del 1966, cioè della prima gara offshore nella storia della motonautica d’ altura francese. Antonio era lì per coprire giornalisticamente l’ evento per la rivista “Mondo sommerso” e io, invece, per correre con Gianni Agnelli sulla sua nuova barca “Ultima Volta” che avevamo appena finito di costruire nel cantiere di Anzio. In realtà, quella era solo la prima volta che, Antonio ed io, ci incontravamo di persona perchè, già da tempo, ci stavamo scambiando una intensa corrispondenza su varie tematiche tecniche di carattere nautico.

Mi piace ricevere queste grandi buste marron di Antonio e non solo per il suo stile di scrittura, davvero fluido e fortemente descrittivo, ma anche per i soggetti che contengono. Spesso si tratta di articoli che lui ha scritto o di fotografie di barche particolari che ha “scovato” un po’ ovunque. Gli articoli spaziano su una gran quantità di argomenti e per me sono sempre molto interessanti: per questo ho aperto quest’ ultima busta con entusiasmo. E non sono rimasto deluso.

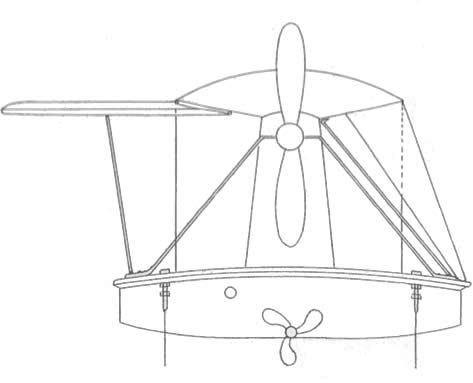

Progetto di idroscivolante di Celeste Soccol – vista frontale

Questa specifica grande busta marron conteneva fotografie di una inconsueta barca che Celeste Soccol, il padre di Antonio, aveva costruito nel suo cantiere di Venezia prima della II° Guerra mondiale.

Fra queste foto ce n’ era una che io avevo già visto appesa alla parete del living della casa di Antonio, quando abitava in via Chiossetto a Milano: una casa che, negli anni Settanta, ho frequentato spesso.

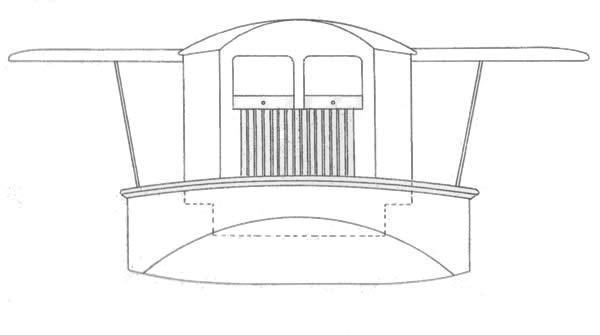

Questa fotografia era una vista frontale di questa strana barca che aveva, come opera morta, una grande cabina montata su quello che sembrava un puro catamarano con un tunnel arcuato. Sopra alla cabina si vedeva una corta ala che fuoriusciva da entrambi i lati e veniva sorretta da un paio di montanti.

Sempre nel living di via Chiossetto e appoggiata alla stessa parete c’era anche un’ elica bipala (da ben 2,80 metri di diametro) costruita in lamellare di legno e con i bordi di entrata rivestiti in ottone. Era di fabbricazione austriaca e risaliva a prima degli anni Venti: probabilmente serviva per spingere un bombardiere o uno zeppelin. Avevo pensato, allora, me lo ricordo benissimo, di quanto fosse splendidamente costruita e di come il lamellare avesse perfettamente resistito al tempo.

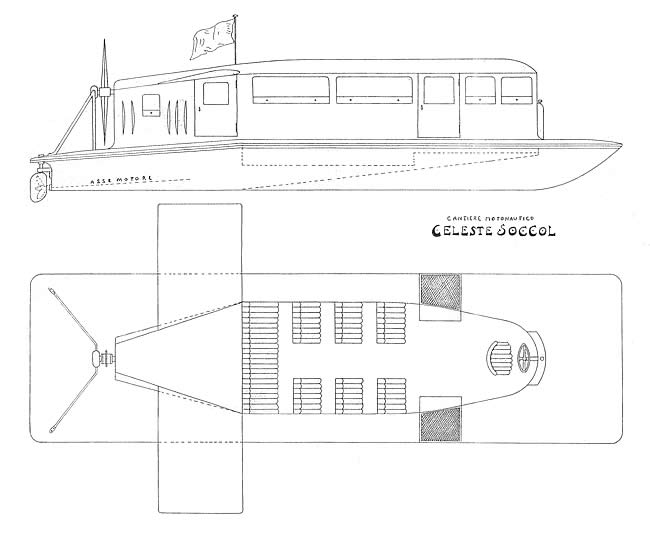

Fra le immagini che Antonio mi aveva mandato, una in particolare mi aveva colpito: era una riduzione fotografica che riproduceva le 4 viste del progetto di questa barca. Soprattutto i miei occhi era stati catturati dalla vista di poppa che mostrava con estrema chiarezza un’ elica di superficie (a 3 pale) con il mozzo proprio sopra il fondo piatto dello specchio. Aveva due timoni montati molto lateralmente (invece che vicino alla linea di chiglia): un posizionamento molto attento per avere una buona governabilità con queste opere vive che hanno lo specchio di poppa così piatto. Usando solo il timone all’interno della curva (per esempio: timone destro per virare a destra), si possono ottenere virate molto strette a qualsiasi velocità .

E cì era anche, montata a poppavia, un’ elica aerea mentre due tronconi di una corta ala sporgevano al di sopra della sala macchine. Quest’ ala era chiaramente installata per produrre in velocità un sostentamento dinamico addizionale e ridurre, in senso idrodinamico, la resistenza della carena.

Nella vista in pianta, la cabina era progettata per il trasporto passeggeri con sedili per nove persone più quello del pilota. In totale, dunque, dieci persone.

Nelle informazioni che Antonio mi aveva mandato non c’ erano, purtroppo, dettagli sul tipo di motore installato su questa imbarcazione unica: un vero peccato! Tuttavia qualche elemento si può dedurre da quanto avevano sempre riferito sia la mamma di Antonio che suo cognato Nani (che però all’ epoca delle prove di questa barca era troppo giovane per avere dei ricordi tecnici precisi): Il motore faceva davvero un sacco di rumore. Questo suggerisce l’ ipotesi che il motore potesse essere di tipo aereonautico (raffredato ad aria) con scarichi aperti e quindi molto rumorosi.

La teoria del motore d’ aereo è avvalorata dal fatto che Celeste, il padre di Antonio, ha lavorato per un po’ di tempo, negli anni 1910/11, come capo motorista alle Officine Miller di Torino, uno stabilimento di produzione di materiali per aerei e di motori ultraleggeri. Così Celeste aveva tutte le carte in regola per disporre o addirittura per produrre un motore di questo tipo per il suo nuovo idroscivolante.

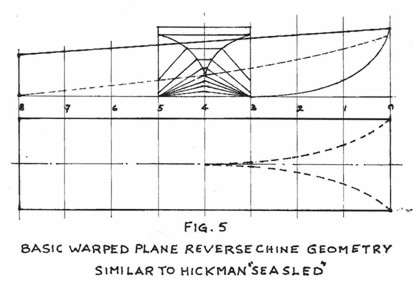

Nel 1912 Celeste Soccol è andato negli USA e vi è rimasto sino al 1920, lavorando sempre nel settore motoristico e ottenendo anche la nazionalizzazione americana. E’ molto interessante correlare che in quello stesso periodo William Albert Hickman stava lavorando al progetto della sua rivoluzionaria e assolutamente nuova “sea sled” e quindi che Celeste, essendo veneziano e conoscendo il mare, potrebbe aver avuto un certo interessamento per queste carene a V invertito e spinte da eliche di superficie. Anch’io sono un fan di Albert Hickman: nel mio libro “Milestones in my designs” ne parlo proprio all’ inizio (pag. 129) del capitolo dedicato al “Drago”. In quegli anni Hickman ebbe molta pubblicità e la rivista specializzata Motor Boating, di New York, pubblicò anche un grande inserto con i molti modelli di “sea sled” già entrati in produzione. E noi sappiamo che Celeste era un avido lettore di questa testata.

E’ stato a questo punto che mi ha colpito quanto tutto questo fosse ben strano e bizzarro e che razza di coincidenza fosse che Celeste Soccol, il padre del mio caro amico, avesse disegnato e costruito una imbarcazione che conteneva due nuovi e rivoluzionari elementi che io stesso avevo adottato nel mio “Drago” disegnato qualcosa come 35 o più anni dopo. Questi due elementi sono l’ elica di superficie per ridurre il drag (l’ attrito delle superfici d’ appendice) e le ali laterali per aumentare il sostentamento dinamico e di conseguenza aiutare a ridurre la resistenza della carena.

Nei molti anni della nostra conoscenza e amicizia, Antonio ed io, non avevamo assolutamente mai sospettato che lo “strano” catamarano di Celeste avesse un’ elica di superficie oltre a quella aerea. Tutto quello che sapevamo era ciò che si poteva vedere nell’ ingrandimento fotografico appeso alla parete del living di via Chiossetto. La scoperta dell’ elica di superficie è arrivata solo di recente quando Silvana, la sorella di Antonio e suo marito Nani Sartorio, hanno fatto trasloco di casa: sono saltati fuori i disegni dell’ idroscivolante e un certo numero di copie di “Motor Boating” degli anni Venti con articoli sulle “Sea sleds” di Hickman oltre a molte fotografie di altre barche tradizionali costruite in quegli anni dal cantiere Soccol.

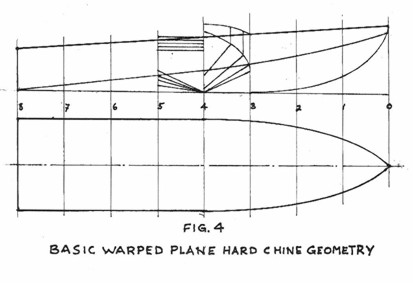

Penso che ora sia opportuno provare a capire il processo mentale e la conseguente direzione progettuale presa da Hickman per arrivare a disegnare la sua “sea sled”. Negli anni Venti, ma anche un po’ prima, l’ evoluzione delle imbarcazioni veloci e plananti era, negli USA, al massimo della fibrillazione. A proposito di questo periodo storico, nel mio libro “Milestones in my designs” ho scritto: “Le barche veloci più importanti fecero la loro comparsa, probabilmente, negli Usa durante il periodo del proibizionismo (anni Venti) quando i “rum runners” cioè i contrabbandieri di rum si davano parecchio da fare per soddisfare la sempre maggior richiesta del “prezioso liquido”. Sia i cacciatori che i cacciati (leggi: sceriffi e contrabbandieri) avevano bisogno di scafi veloci e capaci di navigare al massimo della velocità anche su mare formato. In aggiunta, era indispensabile anche che quelle barche avessero una considerevole capacità di carico.

Molte barche plananti di quel periodo nascevano da progetti con carene a spigolo e sezioni a diedro variante per finire comunque piatte a poppa. Questo tipo di opere vive, alla velocità di planata, accelerano una gran quantità di acqua (emulsionata) sia verso i lati esterni che fuoribordo a poppa: uno spreco notevole di energia. Così, se queste carene si tagliano verticalmente lungo la linea di chiglia e si riuniscono nuovamente in modo che i due spigoli corrano dentro alla chiglia stessa mentre le due metà della carena diventano spigoli, il risultato è un’opera viva a spigolo rovesciato, cioè quello che Hickman ha chiamato “sea sled”.

In velocità, questo tipo di configurazione accelera comunque sempre la quantità d’ acqua emulsionata citata, che però, invece che fuoribordo, finisce sotto alla carena stessa dando come risultato un aumento di energia che incrementa la facilità iniziale di planata e assicura anche un maggior sostentamento (quindi la possibilità di portare un maggior carico utile). Inoltre l’ aumento nel lift, particolarmente nelle sezioni poppiere, assicura una navigazione davvero più comoda: una caratteristica valida per le basse velocità di planata, all’ incirca V/L = 3 e 4. (dove V è la velocità in nodi e L la lunghezza al galleggiamento in piedi)

A queste velocità , la resistenza dell’ area bagnata è meno importante dell’ onda che produce drag e pertanto l’ imbarcazione in questo delta, compreso cioè fra 3 e 4, è molto efficiente.

La storia cambia quando la velocità aumenta e, attorno a valori di V/L = 6 e oltre, il notevole lift a poppa causa un delfinamento con continua caduta in avanti nell’ acqua delle sezioni prodiere mentre, contemporaneamente, si verifica anche un aumento della superficie bagnata: un effetto decisamente negativo. Inoltre, in funzione della forma delle sezioni prodiere (se profonde), si crea anche un fenomeno di “sovrasterzo” che, in condizioni estreme, può provocare degli “spin outs” (straorzate). In altre parole, questo tipo di geometria, se la parte poppiera della carena non è ventilata come quella dei catamarani offshore dei nostri giorni, non è idonea per velocità superiori a V/L = 6.

Un altro elemento da valutare a proposito della configurazione a V rovesciato è che, alle alte velocità in mare aperto, il battito e il martellamento aumentano in modo considerevole pretendendo sia una struttura che un equipaggio davvero molto forti per resistere per un certo periodo di tempo a queste forze di accelerazione verticali. Oggi, dopo ottanta anni di esperienze, abbiamo visto che, per la velocità in mare aperto, non c’è nulla di meglio da offrire di un monocarena a V profonda.

Torniamo all’ idroscivolante di Celeste: dal disegno di progetto sappiamo che era lungo 8,30 m ft (27. 23′) su una larghezza di 2,40 m (7. 87′) mentre l’ ala ha una “apertura alare” di 4,40 m (14. 44′) e una corda di 1,20 m (3. 94′) con un sostentamento totale di poco superiore a 5,25 mq. (56.8′ sq. ft.).

Come ho già detto, non abbiamo idea sulla potenza installata e neppure quanto pesasse questa barca, però possiamo ricostruire questi elementi sulla base di quello che è stato il background (in Italia e negli Usa) del suo progettista-costruttore. Prima di tutto va detto che Celeste era un fabbricante di barche davvero molto bravo. Le sue conoscenze erano considerevoli sia sulla lavorazione del metallo che dei motori e specificatamente anche di quelli per aeronautica. Era un uomo capace di creare le cose che gli suggerivano la sua immaginazione e la sua fertile intelligenza.

Le foto dell’ idroscivolante dimostrano non solo l’alta qualità della sua abilità costruttiva ma anche la sua attenzione ai dettagli utili per risparmiare peso come, per esempio, il ponte in laminato curvo e il tunnel arcuato che probabilmente era anch’esso in laminato, da spigolo a spigolo senza soluzione di continuità, nella chiglia centrale. Tutti contributi importanti per avere una struttura forte ma altresì leggera.

Possiamo solo fare delle supposizioni, naturalmente, ma la mia sensazione a proposito delle due eliche è che quella di superficie (marina) venisse impiegata nelle acque interne tipo i canali di Venezia e per avvicinare la barca agli approdi mentre che entrambe le eliche (marina e aerea) venissero impiegate per la massima velocità in acque libere (è probabile che già in quegli anni vi fossero dei limiti di velocità nel centro storico di Venezia).

Mi è venuta voglia di vedere che tipo di performance avrebbe potuto avere questo tipo di barca. Ho preso un motore d’aereo da 300 cavalli come base del mio calcolo. Il peso dello scafo completo con il motore (escludendo solo il carburante e i passeggeri) potrebbe essere stato di 1950 kg. Il lift aerodinamico, alla velocità di 40 nodi, l’ ho stimato in 250 kg. Così, a quella velocità, il peso della barca sostenuto dall’acqua scende a 1700 kg. Pesi vari, dieci persone e autonomia di carburante per sei ore fanno un totale di altri 1240 kg.

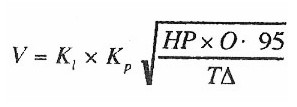

La formula che ho usata per “scoprire” la velocità è quella che impiego da sempre:

V = Kl x Kp hp x 0.95/ T.

Dove V = velocità in nodi; Kl = coefficente di lunghezza al galleggiamento in piedi; Kp = coefficente propulsivo; 0,95 = perdite (5%) dovute all’ invertitore ecc. ; T. = dislocamento in tonnellate.

Formula che, applicata ai nostri dati (per scafo a mezzo carico sia di carburante che di passeggeri), risulta essere:

V= 25.25 x 1.7 300x 0,95/ 2.32

V = 42,12 nodi

A metà carico la velocità, dunque, è di 42 nodi. A pieno carico di 37,4 nodi e, a barca leggera, di ben 47,8 nodi.

Davvero, una velocità notevole, anche ai nostri giorni, per una barca trasporto passeggeri, se i miei calcoli hanno un po’ di logica.

Celeste Soccol, un uomo che mi piace e con il quale mi trovo in accordo (quello, insomma, che in inglese si direbbe: a man after my own heart)!

Pubblicato da Nautica sul numero 530 del giugno 2006, scritto dall’ ing. Levi e pubblicato p.g.c. di Antonio Soccòl – Tutti i diritti riservati. Note Legali

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!